Der Demokratie bei der Arbeit zugucken

Wer sagt was? Politik- und Datenwissenschaftler der Freien Universität haben die Reden in den Landesparlamenten der 16 deutschen Bundesländer zugänglich und in einer Datenbank durchsuchbar gemacht – mit überraschenden Resultaten

08.07.2025

Gemeinsame Arbeit in transdisziplinären Kleingruppen: Professorin Sabine Kropp und Professor Bruno Castanho Silva (beide FU Berlin) im Gespräch mit Friedrich Zillessen (Verfassungsblog) und Annika Grah (Stuttgarter Nachrichten).

Bildquelle: Nicolas Pannetier | Atelier Limo

Wer spricht in deutschen Landtagen am häufigsten von „Remigration“? Wer redet von „Corona“ oder von „Frieden“, wer erwähnt „Hitler“ und wer „Lasagne“?

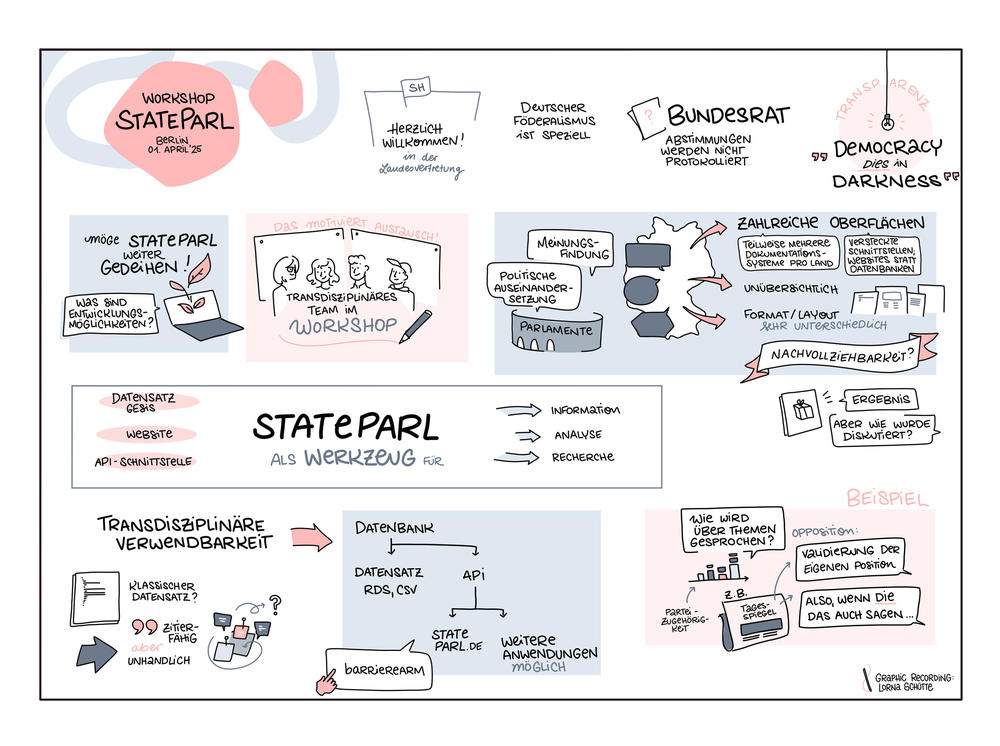

Es ist ein Leichtes, das herauszufinden. Dank StateParl, einer Datenbank, die die Reden aus den Parlamenten der deutschen Bundesländer seit dem Jahr 2000 versammelt und zugänglich macht: Fast 15 Millionen Absätze, durchsuchbar, mit einem Klick, sodass im Handumdrehen sichtbar wird: Im Bayerischen Landtag wurde mehr als fünfmal so oft über „Corona“ gesprochen wie in Sachsen-Anhalt, in Sachsen-Anhalt aber mehr als viermal so oft über „Remigration“ wie in Brandenburg. Und dass in deutschen Landtagen in den Jahren 2011 und 2021 sehr viel häufiger die Rede von „Nazis“ war als vorher und nachher.

StateParl ist ein bemerkenswertes wissenschaftliches Werkzeug: Es ist eine Suchmöglichkeit, eine Maske, die eine riesige Datenmenge zur Inspektion bereitstellt. So werden Parlamentsreden in deutschen Landtagen Gegenstand für qualitative und quantitative Textanalysen. Zugleich mutet die Webseite, mithilfe derer die Datenbank durchsucht werden kann, an wie ein digitales Spielzeug: Sofort kann jede und jeder seine ganz eigenen Fragen an die Redebeiträge der Volksvertreter*innen richten, neue Suchbegriffe ausprobieren. Wer das tut, vollzieht zugleich eine Art Selbstbefragung der Demokratie: eine spielerische Selbstreflexion.

Teilnehmende des Workshops diskutierten die Möglichkeiten, wie politische Prozesse mit StateParl analysiert werden können.

Bildquelle: Lorna Schütte

Eine Datenbank für Reden aus 16 Landesparlamenten

Die Datenbank und ihre niedrigschwellige Durchsuchbarkeit verdankt sich, so erzählt es Antonios Souris, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der „Arbeitsstelle Politisches System der Bundesrepublik Deutschland“ am Otto-Suhr-Institut (OSI) der Freien Universität, einer „glücklichen Fügung“, die mehrere Forschungsvorhaben zusammengebracht hat: Ausgangspunkt war dafür ein von der VolkswagenStiftung gefördertes Forschungsprojekt zur Rolle des Föderalismus in der Corona-Pandemie, das die Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Arbeitsstelle, Professorin Sabine Kropp, leitete. Antonios Souris erzählt, dass er und Sabine Kropp damals auf das ganz praktische Folgeproblem des deutschen Föderalismus stießen, dass die Reden in den 16 Landtagen nicht ohne Weiteres zugänglich, miteinander vergleichbar und auf einen Nenner zu bringen waren: „Wir mussten die PDF-Dateien der stenografischen Protokolle von 16 verschiedenen Webseiten der jeweiligen Landesparlamente herunterladen, um dann die PDFs zu durchsuchen.“

Es gab einen föderalen Flickenteppich aus unterschiedlichen Datenbanken, die unterschiedlich aussehen, und deren Protokolle teilweise unterschiedlich aufgebaut und formatiert waren.

Dann kam die zweite glückliche Fügung, erzählt Souris: Eric Beltermann, Studierender am OSI und zugleich Data Scientist, kam auf die Idee, aus dem föderalen Flickenteppich eine gemeinsame Datenbank zu machen. Souris fungierte als Betreuer für die Bachelorarbeit, die an das bereits laufende Forschungsprojekt andockte.

In transdisziplinären Kleingruppen entwickelten und analysierten die Teilnehmenden verschiedene Frage- und Problemstellungen.

Bildquelle: Lorna Schütte

Souris sagt: „Wir fanden das sofort spannend, auch wenn wir dachten, dass wir damit eine Aufgabe übernehmen, die doch eigentlich die der Parlamente wäre, nämlich ihre Redeprotokolle der Öffentlichkeit, und damit auch der Wissenschaft, einfach zugänglich zu machen.“

Für alle oder nur für Forschende?

Die Aufgabe, die sich Beltermann stellte, war nicht trivial: Es galt zu entscheiden, wie solch eine durchsuchbare Datenbank aufgesetzt werden sollte, was dabei sinnvoll ist, wem sie zur Verfügung stehen soll etc. Nur Forschenden? Oder einer interessierten Öffentlichkeit? Man kann als Außenstehender sagen: Die nun existierende Webseite, die Eric Beltermann erstellt hat und fortlaufend kuratiert, ist intuitiv, schnell, sie lädt ein, damit selbst Fragen zu verfolgen, sie lädt ein, sie wie ein wissenschaftliches Spielzeug zu verwenden.

Antonios Souris sagt, dass zu Beginn nicht klar gewesen sei, ob man eine wissenschaftliche Datenbank erstellen würde, die in einer Fachzeitschrift besprochen wird, und ansonsten für Forschungszwecke benutzt wird. Oder ein Tool für die Bürgerinnen und Bürger, die hier ihren Volksvertreter*innen – und damit der Demokratie – bei der Arbeit zugucken können. Am Ende war man sich im Projektteam einig: „Die Daten sind zu relevant, als dass wir sie der Öffentlichkeit vorenthalten wollten.“

Ihn als Wissenschaftler interessiert an „StateParl“ vor allem auch die transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis. Und welche Rückwirkungen daraus dann wieder auf die ursprünglichen Forschungsfragen (etwa zu den Besonderheiten des bundesdeutschen Föderalismus) entstehen können.

Das Organisationsteam des Datenworkshops in der Landesvertretung Schleswig-Holstein: Dr. Antonios Souris und Eric Beltermann (beide FU Berlin) sowie Sarah Ben Bernou (Moderation) und Lorna Schütte (Graphic Recording).

Bildquelle: Nicolas Pannetier | Atelier Limo

Zwischenrufe, Heiterkeit, Applaus

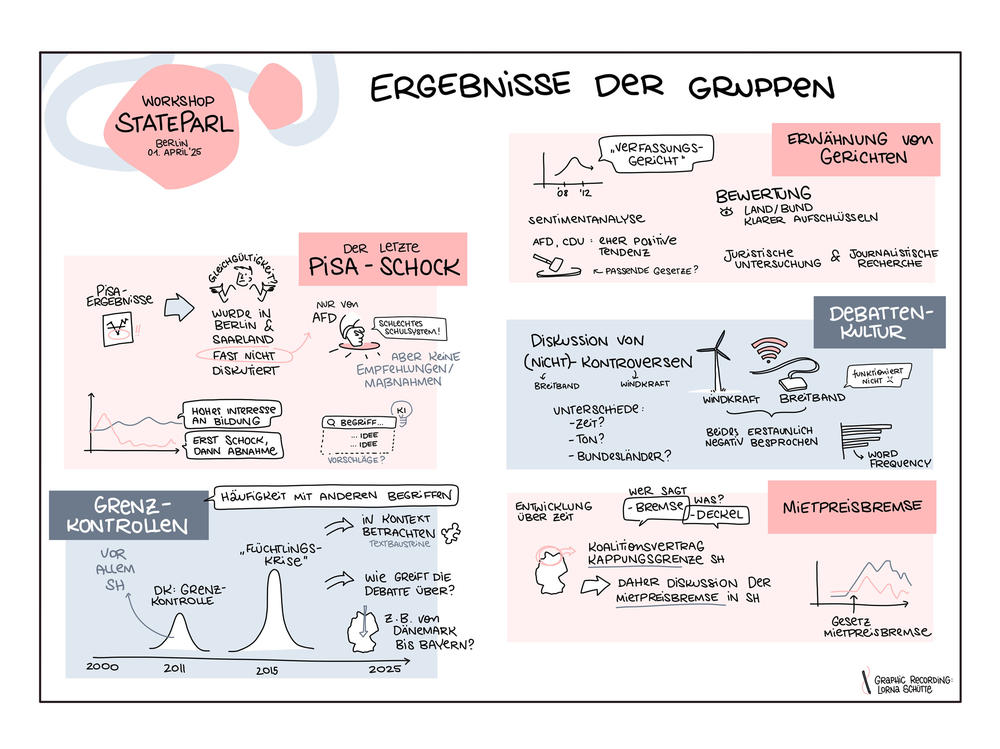

Die Gelegenheit zur transdisziplinären Erprobung der Datenbank bot ein Datenworkshop, den Antonios Souris und Eric Beltermann in Kooperation mit der Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin veranstalteten. Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder durch die Berlin University Alliance („TD-Lab Funding Program“), brachte der Workshop Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, Medien und Zivilgesellschaft zusammen, um über Potenziale der „StateParl“-Datenbank für die Analyse und Nachvollziehbarkeit politischer Prozesse zu diskutieren.

Inhaltlich wurden Themen wie die Mietpreisbremse, Grenzkontrollen oder die Bildungspolitik untersucht. Im Fokus standen dabei auch die Fragen, wie sich bestimmte politische Begriffe und diskursive Bilder in den Landtagen unterscheiden oder sich von einem Bundesland zu anderen verbreitet haben; es wurde zudem analysiert, wie sich politische Debatten im Laufe der Zeit verändert haben.

Beim Ausprobieren des Tools stoßen die Nutzer*innen früher oder später auch auf eine Eigenschaft des hier versammelten Gegenstands, die zugleich wesentlich und skurril ist: Es gilt das gesprochene Wort. Die Demokratie vollzieht sich in der vorgetragenen Rede, was bedeutet: Es gibt „Zwischenrufe“ als eigene Kategorie, es gibt Reaktionen der Abgeordneten (protokollarisch als „Heiterkeit“, „Lachen“, „Applaus“ vermerkt), und ja, es gibt auch verbale Ausbrüche, Invektiven, Schimpfwörter.

Wer wohl in deutschen Landtagen am öftesten „Schwachkopf“ gerufen hat? Und wer „Herzilein“? Finden Sie’s raus: stateparl.de

Weitere Informationen

Das Projekt StateParl wurde im TD-Lab Funding Program der Berlin University Alliance gefördert. Wer ein eigenes Projekt umsetzen möchte, kann sich bis zum 12. September 2025 für die nächste Förderrunde bewerben. Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie hier.