„Humanismus ist die radikale Bejahung des Menschlichen“

Der irakisch-deutsche Schriftsteller Abbas Khider sprach in seiner Antrittsvorlesung als Gastprofessor für deutschsprachige Poetik am Peter Szondi-Institut über seine Jugend unter Saddam Hussein, das Schreiben im Exil und zerplatzte Träume von Europa

20.05.2025

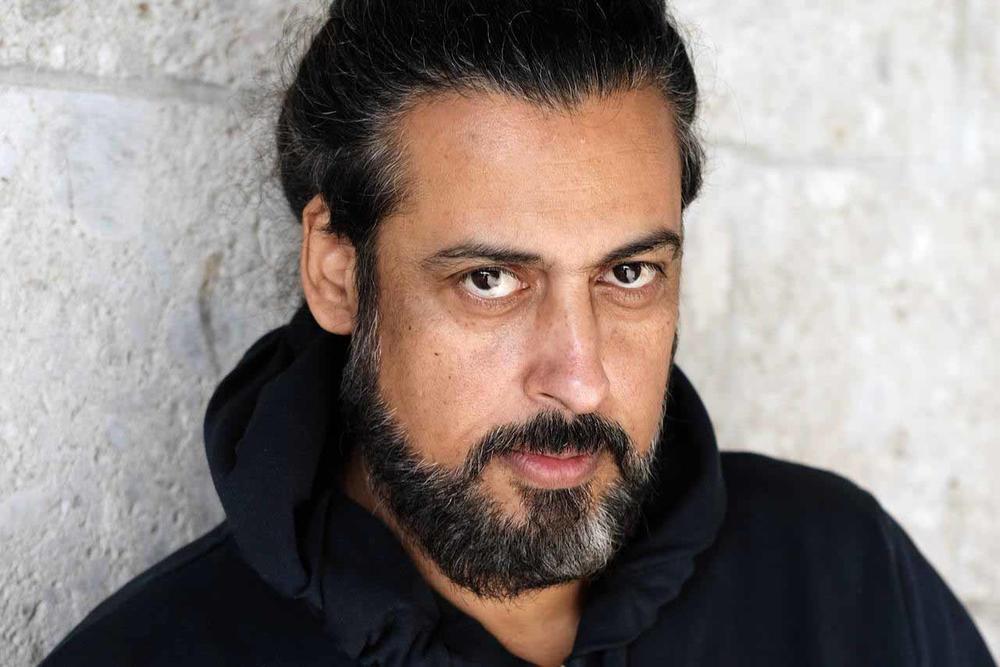

Im Sommersemester 2025 betreut der Schriftsteller Abbas Khider als Gastprofessor für deutschsprachige Poetik die literarische Werkstatt an der Freien Universität.

Bildquelle: Peter-Andreas Hassiepen

Als Teenager in Bagdad, sagt Abbas Khider, habe er sich als Europäer verstanden. Als Europäer nicht im Sinne einer geographischen Herkunft, sondern eines moralischen Projekts. „Wir lebten damals, Ende der 1980er Jahre, unter der grauen Faust der Diktatur. Europa war für mich ein Gegenentwurf zum Unrecht, ein Traum- und Sehnsuchtsort.“ Doch als 1991 der zweite Golfkrieg beginnt, bekommt Khiders Europabild Risse. „Rings um den Irak lagen damals Diktaturen. Überall hätte man intervenieren können. Warum also gerade hier?“, fragt er. „Mir wurde klar, dass es weniger um Menschenrechte als um Rohstoffe ging.“

In den Jahren danach, berichtet Khider, habe sich ein Abgrund in ihm zu öffnen begonnen: „Ich war enttäuscht vom Westen, aber auch der Islam konnte mir keine Antwort geben. „Ich wurde ein Suchender ohne Kompass.“ Auf die Suche macht er sich schließlich im Schreiben. Auf die Suche nicht nach Antworten, sagt er, sondern auf immer neue Fragen.

Literarische Werkstatt für Studierende

Heute gehört Abbas Khider, der seit dem Jahr 2000 in Deutschland lebt, zu einem der vielschichtigsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur. In diesem Sommersemester hat, er die Gastprofessur für deutschsprachige Poetik am Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft der Freien Universität inne. Seit 2005 werden im Rahmen der Gastprofessur jedes Jahr renommierte Schriftsteller*innen nach Dahlem eingeladen, um eine Werkstatt für literarischen Nachwuchs zu leiten. In diesem Kurs haben literaturinteressierte Studierende aus Berlin und Brandenburg die Möglichkeit, eigene literarische Arbeiten vorzustellen und in der Gruppe zu diskutieren. Die Gastprofessur wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußische Seehandlung vergeben und ist mit dem mit 30.000 Euro dotierten Berliner Literaturpreis verbunden.

„In Abbas Khiders Romanen geht es um die politische Willkür von autoritären Gesellschaften“, sagt Julia Weber, Professorin für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität. „Und gleichermaßen um die Menschen, die im Exil eine neue Sprache erlernen müssen und dort anderen Formen bürokratischer Willkür ausgeliefert sind.“

Mit 18 in Saddam Husseins Foltergefängnisse

In seiner öffentlichen Antrittsvorlesung am 13. Mai an der Freien Universität Berlin reflektierte Abbas Khider über sein Leben und Schreiben zwischen Diktatur und Exil. Aufgewachsen in einer schiitischen Familie in Bagdad wird Abbas Khider als junger Erwachsener wegen politischen Engagements gegen den irakischen Diktator Saddam Hussein mehrmals inhaftiert. Mehrere Jahre sitzt er in Gefängnissen. Als er 1996 freikommt, flieht er. Zunächst lebt er mehrere Jahre im Exil in Jordanien und Libyen, dann siedelt er nach Deutschland über. „Als Student an der Universität in München hörte ich schließlich das erste Mal einen Schriftsteller öffentlich über seine Poetik sprechen“, sagt Abbas Khider. „Für mich war dies etwas vollkommen Neues. Denn wer in einer Diktatur schreibt, muss unsichtbar bleiben. Und wenn man in der Öffentlichkeit spricht, dann nicht über die eigene Poetik, sondern höchstens über die des Machthabers.“

Während der Vorlesung in München, erzählt Abbas Khider, habe er sich an vier junge Männer erinnert, die ihm in den 1990er Jahren in einem irakischen Gefängnis begegnet waren. „Sie waren verhaftet worden, weil sie ein Gedicht eines Exil-Dichters bei sich hatten“, sagt er. „Es war ein System, in dem Worte tödlich sein konnten.“

Schreiben ohne Angst

Sein erstes Gedicht kann Abbas Khider erst veröffentlichen, als er 1997 selbst im Exil lebt. Aus dem libyschen Bengazi schickt er es an eine Zeitung in Kairo. „Jeder Text, der von mir erschien, war wie ein Stück zurückerobertes Leben“, sagt Khider. „Doch auch im Exil war man nur begrenzt frei.“

Kritik war damals nur über Nachbarregime möglich, nicht aber über das System, in dem man lebte. „Es war ein absurdes Spiel“, sagt Khider. „Syrische Exilanten kritisierten Syrien vom Irak aus, Irakische Exilanten kritisierten Syrien aus dem Irak.“

Erst in Deutschland habe er die Freiheit gewonnen, die Texte zu schreiben, die er will. „Heute kann ich mit Worten spielen, wie ich will“, sagt er. „Ohne Angst, dass daraus eine tödliche Kugel wird.“

Doch anders als noch in seiner Jugend in Bagdad, sagt Abbas Khider, verstehe er sich heute nicht mehr als Europäer. „Je länger ich in Europa lebte, desto klarer wurde mir, dass ich früher eigentlich den Humanismus meinte, wenn ich Europa sagte“, sagt Khider. „Heute sage ich deshalb, ich bin Humanist – und darunter verstehe ich die radikale Bejahung des Menschlichen.“