Nachlass wird zum lebendigen Austausch

Musiker und Ärzte, Helden und Opportunisten, Berühmtheiten und Vergessene: Ein Blog von Studierenden des Instituts für Arabistik sammelt die Ergebnisse ihrer Spurensuche arabisch-deutscher Geschichte

19.02.2025

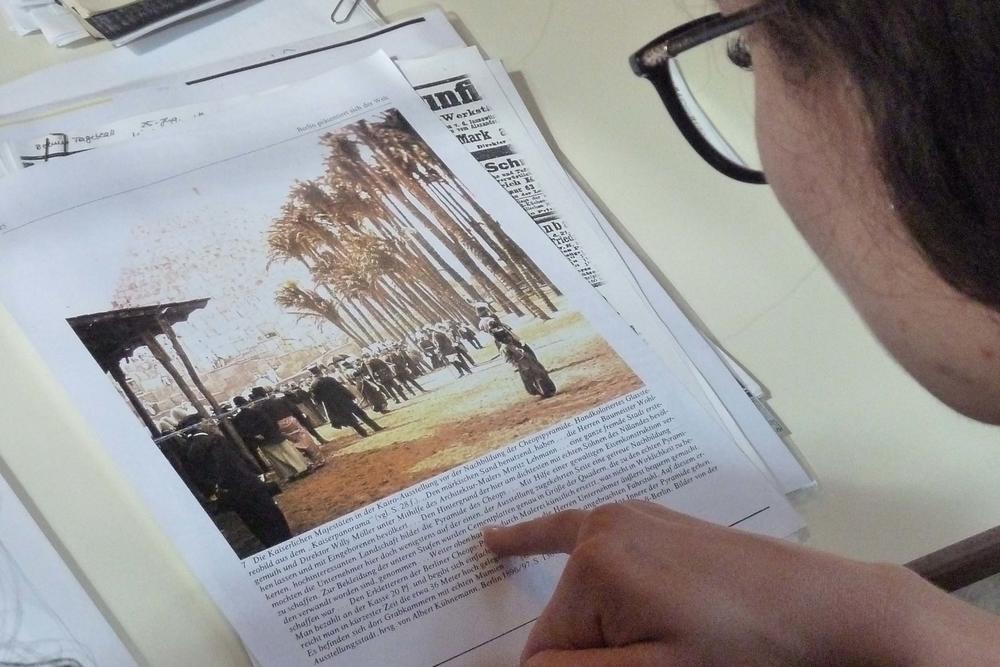

In einem Forschungsseminar befassten sich Studierende mit arabischen Biografien in Deutschland.

Bildquelle: ZMO/R. Schenzle

Wer deutsche Tageszeitungen liest, kann über hier lebende arabische Menschen allerhand erfahren. Oft entsteht dabei der Eindruck, als seien Menschen aus dem Nahen Osten oder Nordafrika erst vor Kurzem nach Deutschland gekommen: 2015 aus Syrien, vielleicht in den 1980er-Jahren aus dem Libanon, oder schon in den 1960ern, als sogenannte Gastarbeiter aus Marokko oder Tunesien in die Bundesrepublik kamen.

Doch dieser Eindruck trügt. Ein Forschungsprojekt des Instituts für Arabistik an der Freien Universität möchte ihn korrigieren. Aufbauend auf das Forschungsseminar „Arabische Spuren in Deutschland“ suchen Studierende nach Stationen und Personen einer Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Es ist eine Reise in die arabische Vergangenheit Deutschlands.

Ruben Schenzle hat das Seminar geleitet und betreut den Blog, auf dem die Ergebnisse der Spurensuche veröffentlicht werden. Er sagt: „Es hat schon viel früher einen lebendigen Austausch und eine arabische Kultur in Deutschland gegeben als das gemeinhin in der Öffentlichkeit bekannt ist. Schon aus dem 19. Jahrhundert gibt es Quellen, die wir ausgewertet haben: arabische Reiseberichte, die von Deutschland erzählen, arabische Studierende, die nach Deutschland kommen. Und Menschen aus arabischen Ländern, die in Deutschland leben, und Zeugnisse hinterlassen“, sagt der Arabist.

Verschiedene Biografien recherchiert

Ausgangspunkt des Seminars war der Nachlass des Arabisten Gerhard Höpp (1942–2003), der zunächst in der DDR am Institut für Allgemeine Geschichte der Akademie der Wissenschaften gearbeitet und dann nach der deutschen Einheit das Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO) mitaufgebaut hat. Höpp hatte zur Geschichte des arabischen Nationalismus gearbeitet, erforschte in seiner späteren Laufbahn aber auch intensiv die Schicksale von Menschen arabischer Herkunft und muslimischen Glaubens in Europa, besonders in Deutschland, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein Nachlass ist im ZMO verwahrt.

Im Lautarchiv des Humboldt Forums lagern 193 Originalschellackplatten von Baidaphon.

Bildquelle: Denia Vasea/Negib Ef Barakat Mousallem/Archivaufnahme

Das Forschungsseminar unter der Leitung von Ruben Schenzle und der daraus entstandene Blog befassen sich vor allem mit Biografien – bekannteren, wie die von Mohammed Helmy oder Emily Ruete, und weniger bekannten, wie jene des Jazzmusikers Mustafa al-Sherbini oder des Künstlers Jussuf Abbo. Thema sind aber auch historische Stätten wie die erste Moschee in Deutschland oder das erste arabische Musiklabel, die 1906 gegründete Schallplattenfirma Baidaphon, die in Berlin und Beirut bestand.

Der ägyptische Arzt Mohammed Helmy ist zuletzt auch in den deutschen Medien immer wieder erwähnt worden. Er war 1922 nach Deutschland gekommen, um Medizin zu studieren, absolvierte seine Ausbildung am Robert-Koch-Krankenhaus, bis er 1937 als „Nicht-Arier“ nicht weiterarbeiten konnte. Er eröffnete darauf eine private Praxis und blieb im engen Kontakt mit jüdischen Freunden und Patienten. Sein Einsatz für Juden und Jüdinnen während der Zeit des Nationalsozialismus, die er beschützte und versteckte, führte dazu, dass er in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem posthum als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt wurde.

Auch von Emily Ruete darf man annehmen, dass sie einigermaßen bekannt ist: Als Salama bint Said 1844 auf Sansibar als Sultanstochter geboren, starb sie 1924 als Emily Ruete in Jena. Ihr Leben dazwischen, berichtet Ranaa Khalaf, hat sie selbst in ihren „Memoiren einer arabischen Prinzessin“ aufgeschrieben, und nicht nur das: Die Einkünfte aus der Veröffentlichung ihrer Autobiografie ermöglichten es ihr, die nach der Heirat mit dem deutschen Kaufmann Rudolph Heinrich Ruete den Namen Emily Ruete angenommen hatte, sich und ihre Kinder nach dem Tode ihres Mannes finanziell über Wasser zu halten. Ihr Buch, das in Deutschland zum kommerziellen Erfolg wird, gilt als die erste Autobiografie einer Araberin überhaupt.

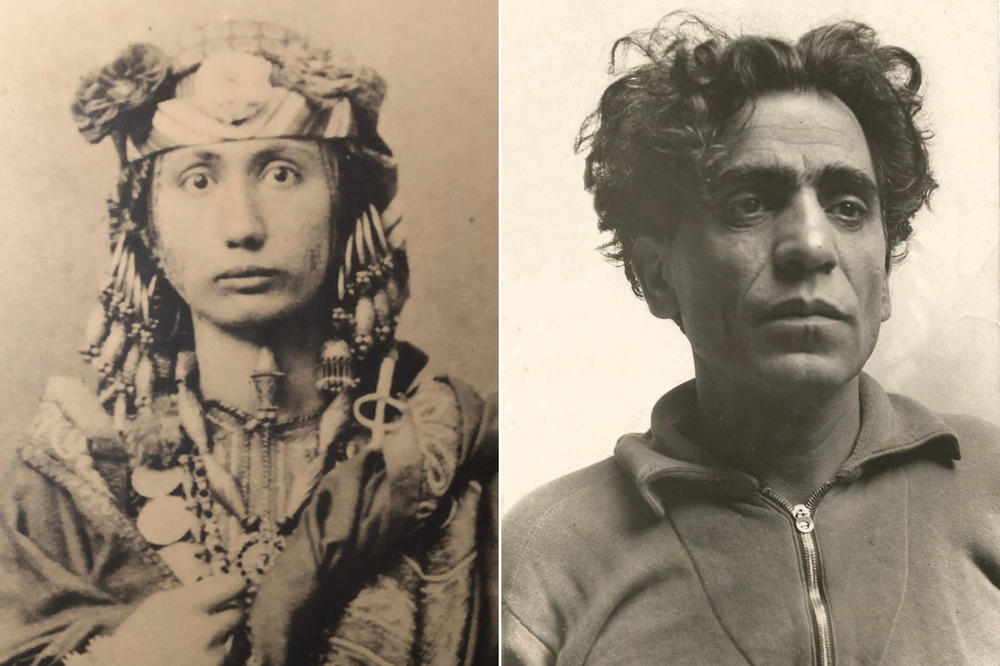

Der Künstler Jussuf Abbo, mit dessen Geschichte sich die Studentin Assia Kaddache beschäftigt hat, ist hingegen weitgehend in Vergessenheit geraten. Er war 1911 für ein Bildhauerstudium nach Berlin gekommen, ursprünglich stammte er aus Palästina, wo er als Sohn arabischer Juden geboren worden war.

Abbo arbeitete als erfolgreicher Bildhauer und Grafiker und war unter anderem mit Else Lasker-Schüler befreundet, die ihm auch ein Gedicht widmete. Seine Identität verband Judentum und arabische Kultur, „orientalische Herkunft“ und moderne Kunst. In der NS-Zeit wurde er sowohl als Jude als auch als Künstler verfolgt, dessen Werke 1937 in der Propaganda-Ausstellung der Nazis zur „entarteten Kunst“ gezeigt wurden. Abbo war da schon zwei Jahre zuvor nach London geflohen, auch Teile seines Ateliers hatte er dorthin verschifft. Doch verlor er bei einem Arbeitseinsatz während des Zweiten Weltkriegs einen Finger, gab die Kunst auf und starb 1953.

Ruben Schenzle schätzt aus der Arbeit an dem Forschungsprojekt die Einsicht in die Vielfalt der individuellen Erfahrungen. Er sagt: „Was wir immer wieder gesehen haben, ist die Unmöglichkeit, die einzelnen Leben über einen Kamm zu scheren. Genauso wie heute wäre jedes Pauschalurteil falsch, es gibt so viele Geschichten, mit je unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten und je verschiedenen Identitäten.“

Emily Ruete (li.), geboren 1844 auf Sansibar unter dem Namen Salama bint Said, wurde mit einer Autobiografie berühmt. Weitgehend in Vergessenheit geraten ist der Künstler Jussuf Abbo (re.).

Bildquelle: gemeinfrei

Parallelen zur Gegenwart

Über den arabisch-deutschen Dichter Asis Domet (1890–1943) schreibt die Studentin Sina Al-Khatib als einen „gescheiterten Knotenpunkt zwischen den Kulturen“. Tatsächlich ist das Leben des Schriftstellers voller fast tragischer Wendungen, verfehlter Begegnungen und folgenreicher Missverständnisse. Domet, geboren 1890 in Kairo als Sohn protestantischer Palästinenser, kam mit 20 Jahren nach Europa, wo er in die Kulturszenen in München und Budapest eintauchte und mit dem literarischen Schreiben begann. Im Ersten Weltkrieg kehrte er zurück nach Palästina, von 1920 an war er wieder in Berlin, als Gasthörer an der Friedrich-Wilhelms-Universität.

Er habe es als seine Mission angesehen, schreibt Al-Khatib, zwischen dem „orientalischen“ und „europäischen“ Geist zu vermitteln, Verbindungen zu schaffen, dem gegenseitigen Verständnis zu helfen. Ähnliches versuchte Domet in den 1920er Jahren im britischen Mandatsgebiet Palästina, wo er Araber und Juden „durch das Wort zueinanderbringen“ wollte. 1928 kam er dann erneut nach Deutschland zurück und musste feststellen, dass weder seine Bemühungen als Friedensstifter durch kulturelle Verständigung noch seine künstlerischen Versuche erfolgreich waren.

Nachdem er sich in den 1930er Jahren aus Geldnot an die amerikanische Botschaft in Berlin gewandt hatte, wurde er von der Gestapo inhaftiert. Das aber führte dazu, dass er sich in der Folge bei den Nazis andiente; er hoffte wohl, nun bei ihnen Gehör zu finden, auch indem er sich antisemitisch äußerte und als Propagandist anbot. Doch selbst die Nationalsozialisten verhalfen ihm nicht zum erhofften Erfolg; Domet starb 1943.

Für die Studierenden entstehen aus der Spurensuche immer wieder Parallelen zur Gegenwart: zum Verhältnis zwischen Angehörigen einer arabischen Minderheit und Mehrheitsgesellschaft, zu den fließenden Möglichkeiten, eine arabisch-deutsche Identität zu entwerfen, die sich nicht für die eine oder andere Seite entscheiden muss. Oder zu den Verkennungen und den Zuschreibungen, mit denen arabische Menschen konfrontiert waren und sind.