Grabsteine und Stolpersteine

Der Historiker Hanno Hochmuth hat mit der Unterstützung Studierender die Geschichten jüdischer Familien dokumentiert

19.02.2025

Nachfahren der Familie Najman mit Hanno Hochmuth (2. Reihe hinten, links) am 11. Oktober 2022 bei der Stolpersteine-Verlegung in der Choriner Straße 12.

Bildquelle: privat

Am 9. Oktober 2022 wurden in einer bewegenden Zeremonie sechs Stolpersteine verlegt. Dominique Linchet und zehn weitere Nachkommen der Familie Najman reisten aus den USA, aus Belgien und aus Argentinien nach Berlin, um der Verlegung der Stolpersteine für ihre im Nationalsozialismus verfolgten Vorfahren beizuwohnen. Während Gunter Demnig die Stolpersteine in das Straßenpflaster einfügte, verfugte und polierte, trug Petra Gutsche die Biografien der Najmans vor. Auf diese Weise rückten die Namen, die auf den Stolpersteinen eingraviert sind, wieder ins Bewusstsein.

Geschäft für Grabsteine

Der Schneider David Najman wurde 1882 in Zarnowitz bei Danzig geboren und heiratete die 1879 in Chrzanów bei Krakau geborene Feigla Grubner. Das Ehepaar Najman lebte zunächst in Krakau, wo in den Folgejahren ihre ersten drei Söhne zur Welt kamen: Leo 1909, Heinrich 1911 und Michael 1912. Der jüngste Sohn Samuel wurde 1914 im Geburtsort der Mutter geboren.

Im selben Jahr zogen die Najmans nach Brno und nach dem Ersten Weltkrieg weiter nach Berlin. Wie viele jüdische Familien flohen sie nach der Aufteilung des Österreichischen Imperiums vor den politischen Umwälzungen in Ostmitteleuropa und emigrierten in das vermeintlich sicherere und stabilere Deutschland. 1921 wurde David Najman unter dem Namen Neumann zum ersten Mal im Berliner Adressbuch aufgeführt. Er wohnte mit seiner sechsköpfigen Familie in der Choriner Straße 12 im Stadtteil Prenzlauer Berg.

Die Berliner Adressbücher verraten zudem, dass David Najman seinen ursprünglichen Beruf aufgab und 1934 ein Geschäft für Grabsteine in der Hirtenstraße 11a eröffnete. Gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Leo führte David Najman die kaufmännischen Geschäfte, während die Söhne Heinrich und Michael als Steinmetze arbeiteten. In der Hirtenstraße unweit der Volksbühne hatten sie Zulauf von vielen Kunden, die ihre Angehörigen nach jüdischem Ritus bestatten lassen wollten.

Auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee finden sich einige Grabsteine aus der Werkstatt der Najmans. Hierzu gehört zum Beispiel das Grab des 1937 in Berlin verstorbenen David Biegeleisen im Feld B6. Er wurde 1893 in Chrzanów geboren, also in derselben kleinpolnischen Kleinstadt, aus der auch Feigla Najman stammte. Die Menschen aus Chrzanów hielten auch in Berlin Kontakt und bestatteten einander nach jüdischem Ritus.

Studierende des Masterstudiengangs Public History vor einem Grab auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee, November 2024.

Bildquelle: Hanno Hochmuth

Ort tiefer Melancholie

Der Jüdische Friedhof in Weißensee ist eine wahre Totenstadt, die von der Vielfalt und dem Reichtum des einstigen jüdischen Lebens in Berlin zeugt. Anders als auf christlichen oder kommunalen Friedhöfen wurden die Gräber nie neu vergeben und überdauerten auf wundersame Weise die Zeit.

Mehr als 116.000 Grabsteine stehen dicht an dicht und künden von der einstigen jüdischen Bevölkerung Berlins, die 1925 noch 172.672 Menschen zählte. Rührende Widmungen erinnern an die Verstorbenen. Doch seit dem Holocaust gibt es fast keine Angehörigen und Nachkommen mehr, die die Gräber pflegen können. Nur vereinzelte Grabanlagen wurden restauriert. Viel zu groß ist der Friedhof, um seiner irgendwie Herr zu werden. So bleiben weite Teile der Natur überlassen. Efeu rankt an den Grabsteinen, und hohe Bäume ragen über die endlos erscheinenden Grabfelder hinweg. In Weißensee scheint die Zeit stehengeblieben. Es ist ein Ort tiefer Melancholie.

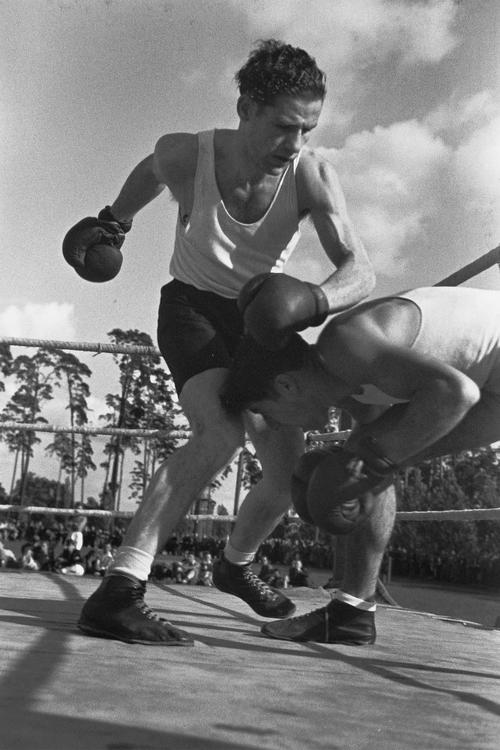

Samuel Najman (links) bei einem Boxkampf beim Internationalen Fußball- und Handball-Blitzturnier des Jüdischen Sportklubs Berlin (JSK) im August 1936.

Bildquelle: Jüdisches Museum Berlin Inv.-Nr. FOT 88 500 98 021

Der Familie Najman war es nicht vergönnt, ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof in Weißensee zu finden. Das NS-Regime schränkte ihren Alltag immer mehr ein. Der jüngste Sohn Samuel suchte Zuflucht im Jüdischen Boxclub Maccabi.

Am 27. Dezember 1937 wurde Samuel Najman von zwei Gestapoleuten abgeholt und zu einem Verhör ins Berliner Polizeipräsidium am Alexanderplatz gebracht. Im Januar 1938 wurde dann Anklage wegen Passfälschung erhoben. Vielleicht hatte er versucht, Reisepässe für seine Eltern zu manipulieren, die als „Staatenlose“ nirgendwohin ausreisen konnten. Das Landgericht Berlin verurteilte Samuel im September 1938 wegen „einfacher Urkundenfälschung in zwei Fällen“ zu sechs Monaten Gefängnis.

Die Haft saß Samuel Najman nicht ab. Stattdessen wurde er Ende Oktober 1938 zusammen mit seinen Eltern im Zuge der berüchtigten „Polenaktion“ von den nationalsozialistischen Behörden über die polnische Grenze nach Zbąszyń (Bentschen) abgeschoben. David, Feigla und Samuel Najman gehörten zu den mindestens 17.000 jüdischen Menschen, die ursprünglich aus Polen eingewandert waren und nun als „Staatenlose“ von einem Tag auf den anderen abgeschoben wurden.

Mit der „Polenaktion“ wollten die deutschen Behörden der polnischen Regierung zuvorkommen, die beabsichtigte, die Grenzen zum Deutschen Reich dichtzumachen, um keine weiteren Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Die Najmans wurden Opfer einer menschenverachtenden Abschiebepolitik. Ihre erzwungene „Remigration“ war ein brutaler Vorgang, wie jede Abschiebung es war und heute noch ist.

David und Feigla Najman zogen weiter nach Tarnów, wo sie bei Verwandten Unterschlupf fanden. Doch mit dem deutschen Überfall auf Polen holten die nationalsozialistischen Verfolger sie wieder ein. Auch in Tarnów wurde ein Ghetto für die jüdische Bevölkerung eingerichtet. Hier verliert sich 1940 die Spur von David und Feigla Najman.

Ihr Sohn Samuel floh hingegen aus Polen nach Belgien, wo er während der deutschen Besatzungsherrschaft untertauchen konnte und die Verfolgung überlebte. Auch seinen drei älteren Brüdern gelang auf wundersame Weise die Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Leo emigrierte über die Schweiz und Italien nach England. Heinrich und Michael flohen über Frankreich und Uruguay nach Argentinien, wo sie außerhalb von Buenos Aires ein Geschäft für Grabsteine in der Nähe des jüdischen Friedhofs von La Tablada betrieben. Nach den Angaben der Familie Linchet starben Leo 1962 in Israel, Michael 1968 und Heinrich 1980 in Argentinien und Samuel 1986 in Deutschland, wohin er zum Ende seines Lebens zurückgekehrt war.

In Erinnerung an die Familie Najman verlegte Stolpersteine. Studierende des Masterstudiengangs Public History haben die Geschichte der Familie mitrecherchiert.

Bildquelle: privat

10.000 Stolpersteine in Berlin

Für die vier überlebenden Söhne sind in der Choriner Straße ebenfalls Stolpersteine verlegt worden, da das Stolperstein-Projekt sämtliche Verfolgte des NS-Regimes einschließt, auch jene, denen die Flucht gelang. Die Steine der Söhne bilden eine Reihe unterhalb der Steine der Eltern, die vermutlich 1942 im Ghetto Tarnów ermordet wurden.

Mehr als die Namen, die Jahreszahlen und die Ortsangaben passt kaum auf die kleinen zehn mal zehn Zentimeter großen Stolpersteine. Und dennoch sind sie weit über Berlin hinaus Orte der dezentralen individuellen Erinnerung geworden. Seit 1996 sind weltweit etwa 80.000 Stolpersteine verlegt worden. Allein in Berlin sind es rund 10.000 Steine. Das ist freilich nur ein Bruchteil der Menschen, die vom NS-Regime aus rassischen, religiösen oder politischen Gründen verfolgt wurden.

Am kommenden Montag, 24. Februar 2025 um 14 Uhr werden in Prenzlauer Berg die nächsten Steine verlegt: Vor der Choriner Straße 13, also direkt neben dem Haus der Familie Najman, wird an das Ehepaar Feige erinnert. Studierende der Freien Universität präsentieren im Anschluss an die Verlegung biografische Recherchen zu weiteren verfolgten jüdischen Familien.Im Rahmen eines Seminars im Masterstudiengang Public History haben die Studierenden gemeinsam mit der Stolperstein-Initiative Prenzlauer Berg einige gleichermaßen bemerkenswerte wie bedrückende Familiengeschichten zu Tage gefördert. Auf Grundlage dieser Recherchen sollen im nächsten Jahr zwanzig weitere Stolpersteine in Prenzlauer Berg verlegt werden. Sie halten die Erinnerung an die verfolgten Menschen lebendig.

Weitere Informationen

Dr. Hanno Hochmuth ist wissenschaftlicher Referent am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und Lehrbeauftragter im Masterstudiengang Public History an der Freien Universität Berlin. Die Geschichte der Familie Najman erzählt der Historiker in seinem Buch „Berlin. Das Rom der Zeitgeschichte“.

Zeit und Ort der Verlegung der Stolpersteine für das Ehepaar Feige

- Montag, 24. Februar, 14 Uhr

- Choriner Straße 13, 10119 Berlin

- 16 Uhr: Vorstellung der Recherchen der Studierenden in der Immanuelkirche, Immanuelkirchstr. 1a, 10405 Berlin

Veranstalter: Ev. Immanuelkirchgemeinde, Museum Pankow, Stolperstein-Initiative Prenzlauer Berg, Masterstudiengang Public History an der Freien Universität Berlin, Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam