TikTok nach dem 7. Oktober: Zwischen spielerischem Protest und Antisemitismus

Der Medienwissenschaftler Tobias Ebbrecht-Hartmann von der Hebrew University of Jerusalem hielt einen Gastvortrag an der Freien Universität Berlin

24.07.2024

Tobias Ebbrecht-Hartmann beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Formen des Antisemitismus in digitalen Bilderwelten.

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

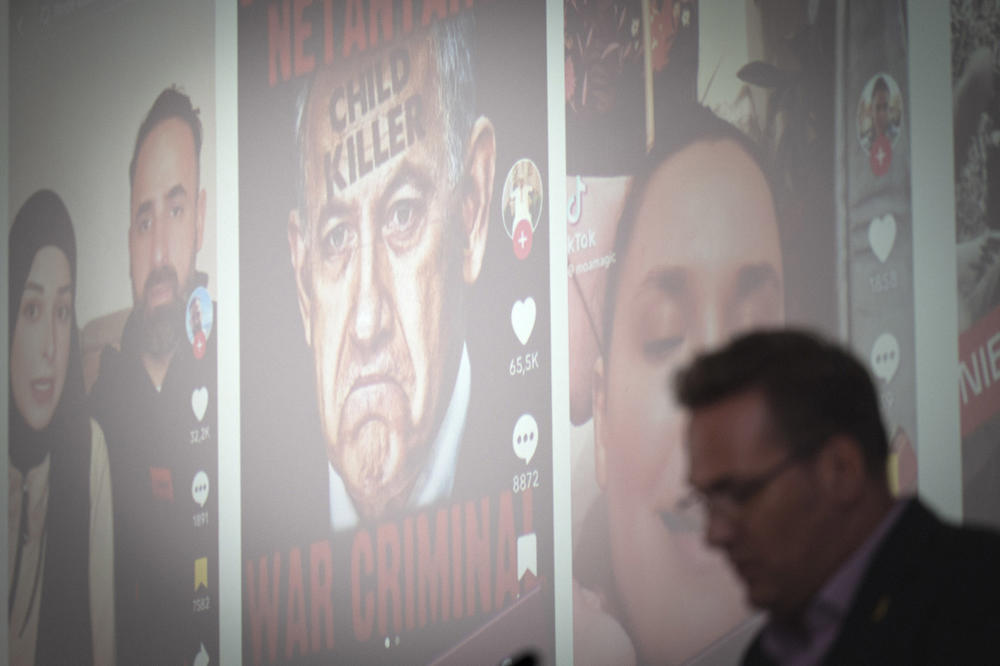

Im Nachgang des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober und dem anschließenden israelischen Militäreinsatz in Gaza wurde die Videoplattform TikTok zu einem weltweiten Forum für propalästinensischen Aktivismus. Dabei werde legitimer politischer Protest allerdings auch von antisemitischen Klischees begleitet, sagt der Medienwissenschaftler Tobias Ebbrecht-Hartmann von der Hebrew University of Jerusalem. In einem Gastvortrag am 16. Juli an der Freien Universität Berlin zeigte er, wie antijüdische Stereotype in Form moderner Memes wiederkehren.

Eine Videoaufzeichnung des Vortrags finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Freien Universität Berlin.Als Kämpfer der Hamas am 7. Oktober die israelische Zivilbevölkerung angriffen, kursierten schnell grausamste Fotos und Videos in den sozialen Medien. Teilweise wurde das Massaker sogar live gestreamt. Hunderttausende Aufnahmen von Verstümmelungen, Vergewaltigungen, Entführungen gingen um die Welt, ehe die Plattformen einschritten und begannen, die Inhalte zu entfernen. „Die Angriffe vom 7. Oktober waren von Beginn an auch als Social-Media-Ereignis geplant“, sagt Tobias Ebbrecht-Hartmann. „Die globale Verbreitung und Instrumentalisierung der brutalen Bilder gehörte zum Kalkül der Hamas.“

„Im Anschluss an den 7. Oktober wurde TikTok zu einem globalen Forum für propalästinensischen Aktivismus“, sagt Ebbrecht-Hartmann. „Die Grenze zwischen spielerischem Protest und antisemitischer Hetze ist dabei fließend.“

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

Der Medienwissenschaftler beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Formen des Antisemitismus in digitalen Bilderwelten. Mit einer Arbeit über filmische Erinnerungen an den Holocaust wurde Tobias Ebbrecht-Hartmann an der Freien Universität Berlin promoviert, heute ist er Associate Professor für Visual Culture, Media and German Studies an der Hebrew University of Jerusalem.

Vortrag im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus

Auf Einladung des Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität kehrte er nun für einen Gastvortrag nach Berlin zurück. Im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus an der Freien Universität stellte er die Rolle von Plattformen wie Instagram und TikTok während des aktuellen Konflikts in Israel und Gaza zur Diskussion. „Im Anschluss an den 7. Oktober wurde TikTok zu einem globalen Forum für propalästinensischen Aktivismus“, sagt Ebbrecht-Hartmann. „Die Grenze zwischen spielerischem Protest und antisemitischer Hetze ist dabei fließend.“

Prof. Dr. Barbara Pfetsch von der Arbeitsstelle Kommunikationstheorie/ Medienwirkungsforschung (links) moderierte den Gastvortrag an und führte durch die anschließende Fragerunde.

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

Die chinesische Plattform TikTok ist bei besonders bei jungen Menschen beliebt. Heute zählt der Dienst rund 1,7 Milliarden Nutzer weltweit, davon knapp 80 Prozent unter 35 Jahren. Ursprünglich war TikTok vor allem ein Unterhaltungsmedium, im Zentrum standen Musikvideos. „Das änderte sich während der Corona-Pandemie“, sagt Ebbrecht-Hartmann. „Junge Menschen fingen damals an, zunehmend politische Videos hochzuladen zu Themen wie Lockdown, Rassismus oder Klimawandel.“

Aus antijüdischen Stereotypen werden teilbare Memes

Anhand von verschiedenen deutsch- und englischsprachigen TikTok-Videos gibt der Medienwissenschaftler in seinem Gastvortrag einen Einblick in die Dynamik auf der Plattform nach dem 7. Oktober. Der aktuelle Konflikt wird dort in Form von beliebten TikTok-Formaten behandelt – von Duett-Songs bis hin zu Make-Up-Tutorials. „Verschiedene Influencer erreichen mit spielerischen Formen Millionen von Nutzern, sie stiften Gemeinschaften und Solidarität“, sagt Ebbrecht-Hartmann. „Sie vereinfachen den Konflikt aber nicht selten, tragen zur kontrastiven Einteilung bei, verstärken Hass und Hetze.“

Die Grenze des legitimen Protests sei überschritten, wenn antisemitische Klischees wie Geldgier oder konspirative Seilschaften aufgerufen würden. „Der Antisemitismus passt sich den aktuellen Trends und der Bildsprache auf der Plattform an“, sagt Ebbrecht-Hartmann. „Aus antijüdischen Stereotypen werden teilbare Memes.“

„Wir können auf TikTok auch ernstgemeinte Aufklärung betreiben“, sagt er. Er selbst habe in der Vergangenheit verschiedene Holocaust-Gedenkstätten beraten, wie sie in den sozialen Medien Wissen vermitteln können.

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

Doch selbst Darstellungen mit expliziten antisemitischen Konnotationen würden von den automatisierten Filtern oft nicht erkannt – während der Algorithmus allerdings immer öfter bei kritischen Reaktionen auf solche Darstellungen anschlage. Jüdische TikToker fühlten sich auf der Plattform zunehmend unwohl, berichtet der Medienwissenschaftler. Gemeinsam verfassten einige von ihnen jüngst einen offenen Brief und forderten den chinesischen Mutterkonzern Bytedance auf, stärker gegen Antisemitismus auf der Plattform vorzugehen.

Gleichzeitig betont Ebbrecht-Hartmann jedoch, dass es auch eine andere Seite der Medaille gibt. „Wir können auf TikTok auch ernstgemeinte Aufklärung betreiben“, sagt er. Er selbst habe in der Vergangenheit verschiedene Holocaust-Gedenkstätten beraten, wie sie in den sozialen Medien Wissen vermitteln können. „Und nicht zuletzt haben soziale Medien vielen Menschen während der Attacken überlebenswichtige Informationen über Taktiken und Standorte der Angreifer geliefert“, sagt Ebbrecht-Hartmann. „Und heute liefern die Videos gerichtliche Beweise für die Verbrechen, die am 7. Oktober begangen wurden.“

Weitere Informationen

- Artikel über den wissenschaftlicher Debattenraum Naher und Mittlerer Osten an der Freien Universität

- Beratungsangebote, Veranstaltungen und Kommunikation der Freien Universität zum Nahostkonflikt

- Vergangene Veranstaltungen im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus