Die Saugkraft der Pflanzen

Internationales Forschungsteam publiziert Studie, die erstmals den maximalen Unterdruck in der Saugkraft von Pflanzen erklärt

Nr. 110/2020 vom 26.06.2020

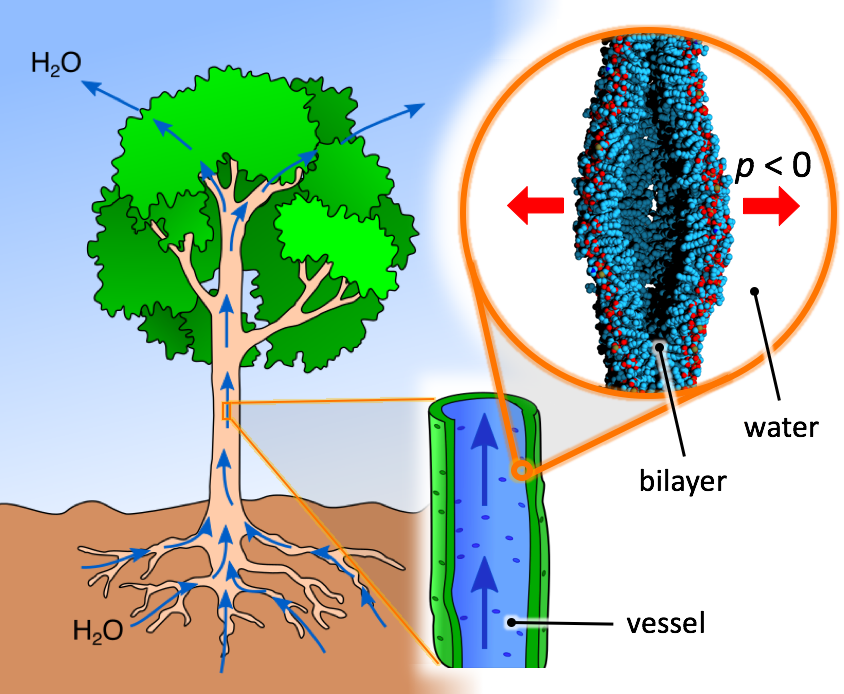

Mittels Unterdrucks in den Blättern saugen Pflanzen Wasser aus der Erde. Weshalb der Wert des Drucks dabei etwa minus 100 bar nicht unterschreitet, war bislang nicht bekannt. Eine interdisziplinäre und internationale Forschungsgruppe hat nun mithilfe von atomistischen Simulationen und Modellrechnungen gezeigt, dass dafür offenbar sogenannte Lipidaggregate in den Pflanzensäften verantwortlich sind. „Die beschränkte Saugkraft beeinflusst, wie gut sich Pflanzen mit Wasser versorgen können“, erklärt Prof. Dr. Roland Netz, Theoretischer Biophysiker an der Freien Universität Berlin, der mit seiner Arbeitsgruppe an der Studie beteiligt war. Die Modellierungen der Forscher zeigen, dass vorhandene Lipidaggregate zur Bildung von anwachsenden Hohlräumen führen, die die Flüssigkeitssäule bei zu großen Unterdrücken abreißen lässt. Der maximale Druck sei der Grund, warum Pflanzen nicht beliebig stark Wasser aus dem Boden saugen könnten und begrenze unter anderem auch die Höhe, bis zu der die Flüssigkeit transportiert werden könne. „Das wirkt sich neben anderen Faktoren auch auf die maximale Größe von Bäumen aus“, erläutert Netz. Die gewonnenen Erkenntnisse seien unter anderem im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der vermehrten Austrocknung ganzer Landstriche von Interesse, da Pflanzen einem trockeneren Klima nur mit negativeren Drücken in den Blättern trotzen können. Die Ergebnisse der Forschung wurden kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) publiziert.

Pflanzen saugen Wasser mittels eines hydraulischen Systems aus dem Boden. Das pflanzliche Hydrauliksystem wird „Xylem“ genannt und ist ein von winzigen Leitungsbahnen, in denen Wasser und Mineralstoffe durch die Pflanze fließen, durchzogenes Zellgewebe. Die Saugkraft der Wurzeln beruht dabei auf dem Unterdruck in den pflanzlichen Versorgungskanälen, der durch die Wasserverdunstung an den Zellwänden der Blätter entsteht. Der Unterdruck in den Blättern liegt in diesem Netzwerk typischerweise zwischen minus 5 und minus 50 bar. Den stärksten Unterdruck von etwa minus 80 bar erreichen Wüstenpflanzen. „Für viele Pflanzen wäre eine höhere Saugkraft eigentlich von Vorteil, da sie damit effektiver Wasser aus trockenen Böden ziehen sowie die Flüssigkeit höher transportieren und somit größer werden könnten“, erklärt Roland Netz.

An der Studie waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Botanik und Physik des Jožef Stefan Institute Ljubljana, Slowenien, des Max-Planck-Instituts für Kolloid und Grenzflächenforschung, der Freien Universität Berlin, der Universität Ulm, der Technischen Universität Darmstadt und der California State University, Fullerton, USA, beteiligt. Mithilfe von Simulationen konnten die Wissenschaftler zeigen, dass offenbar wasserunlösliche Naturstoffe, sogenannte Lipide, in den Pflanzenflüssigkeiten dafür verantwortlich sind, dass der Druckwert von minus 100 bar nicht unterschritten wird. Bei Unterdruck bewirken sie die Bildung schnell expandierender Hohlräume, sogenannte Kavitäten. Werden diese zu groß, reißt die Wassersäule ab. Die Stärke der maximal tolerierbaren Unterdrücke wird dadurch drastisch reduziert, von mehr als minus 1000 bar in reinem Wasser auf weniger als minus 100 bar in den Pflanzensäften.

In ihrer Arbeit kombinierten die Forscherinnen und Forscher umfangreiche atomistische Computersimulationen der Molekulardynamik mit Modellrechnungen zur Entstehungsrate von Kavitäten. Damit konnten sie aus mikroskopischen Vorgängen Aussagen zum Verhalten auf biologisch relevanten Längen- und Zeitskalen treffen. „Durch die temperaturbedingten zufälligen Bewegungen von Wassermolekülen bilden sich in der Flüssigkeit regelmäßig winzige Hohlräume“, erklärt Philip Loche, Doktorand am Fachbereich Physik der Freien Universität Berlin. Die Kohäsionskräfte des Wassers bewirken aber in der Regel, dass sich diese rasch wieder schließen. „Die Moleküle in Flüssigkeiten kleben gewissermaßen zusammen, anders als in einem Gas“, erläutert Loche. Aus diesem Grund widerstehen Wassersäulen vergleichsweise hohen Zugkräften, ohne sich abzutrennen. Die Lipiddoppelschichten bewirken nun allerdings, dass deutlich einfacher Hohlräume entstehen können, die rasch anwachsen, statt sich wieder aufzulösen.

Pressefoto

Lipiddoppelschichten in den wasserführenden Pflanzenkanälen bilden bei hohem Unterdruck Hohlräume, sogenannte Kavitäten, die schnell anwachsen und die Flüssigkeitssäule zum Abreißen bringen.

Bildquelle: Prof. Dr. Matej Kanduc

Die Grafik steht Journalistinnen und Journalisten zum Download zur Verfügung. Die Verwendung im Kontext der Pressemitteilung ist honorarfrei.

Weitere Informationen

Die Publikation

Matej Kanduc, Emanuel Schneck, Philip Loche , Steven Jansen , H. Jochen Schenk , and Roland R. Netz (May 19, 2020): "Cavitation in lipid bilayers poses strict negative pressure stability limit in biological liquids", in: Proceedings of the National Academy of Science USA, vol. 117 | no. 20 | 10733–10739.

Kontakt

Prof. Dr. Roland Netz, Fachbereich Physik der Freien Universität Berlin, Telefon: 030/838-55737, E-Mail: rnetz@physik.fu-berlin.de