Erinnerung ohne Hass

Das Internet-Archiv „Zwangsarbeit 1939 – 1945“ dokumentiert Berichte von ca. 600 Frauen und Männern, die während der NS-Zeit Zwangsarbeit verrichten mussten

26.01.2009

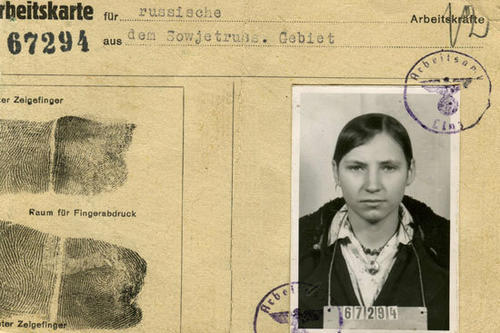

Arbeitskarte Anna P., Linz 1943

Bildquelle: Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

Anna P., Marina Gorka 2005

Bildquelle: Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

Das Internet-Archiv „Zwangsarbeit 1939 – 1945“ ist eine gemeinsame Kooperation der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, der Freien Universität und des Deutschen Historischen Museums Berlin. Auf der Internetseite www.zwangsarbeit-archiv.de, die das Center für Digitale Systeme der Freien Universität betreut, sind Videoaufnahmen von Frauen und Männern zu sehen, die während der NS-Zeit Zwangsarbeit verrichten mussten. In den umfangreichen Video-Dokumenten schildern die Betroffenen ihre Erinnerungen an die Zeit in den Arbeitslagern und berichten von ihren persönlichen Erlebnissen.

600 Lebensgeschichten aus 26 Ländern geben Einblick in den Alltag von Frauen und Männern, die wegen ihrer ethnischen Herkunft von den Nazis verfolgt, inhaftiert und zu Zwangsarbeit genötigt worden sind. Die Video- und Textdokumente stehen der Öffentlichkeit nun zur Verfügung, lediglich eine kostenlose Registrierung ist erforderlich.

Für die wissenschaftliche Betreuung des Projekts zeichnet die Professorin Gertrud Pickhan vom Osteuropa-Institut verantwortlich, Professorin Ursula Lehmkuhl erschien auf der Pressekonferenz im Namen der Freien Universität. Die Wissenschaftlerinnen erklärten gleichermaßen ihre persönliche Motivation und die historische Dimension des Portals: „Wir fühlen uns aufgrund unseres universitären Verständnisses dazu verpflichtet, die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus zu bewahren“, sagte Ursula Lehmkuhl, Vizepräsidentin der Freien Universität Berlin. Die Videodokumente würden einen einzigartigen Einblick in die Lebenswirklichkeit der Internierten geben, fügte Gertrud Pickhan hinzu.

Gräueltaten dürften sich niemals wiederholen

Bei der Präsentation des umfangreichen Video-Archivs sprach der aus Tschechien angereiste Professor Felix Kolmer im Namen der Opfer des Nationalsozialismus und bedankte sich für die finanzielle wie auch fachliche Unterstützung der deutschen Institutionen. Kolmer, der vier Jahre in Konzentrationslagern inhaftiert war, sagte zugleich, dass sich die Gräueltaten der Nazis niemals wiederholen dürften. „Für mich und die Verbände ist es wichtig, dass die Zwangsarbeiter selbst zu Wort kommen und auch ihre Nachkriegserfahrungen erzählen“, bekräftigte Kolmer. „Die schreckliche Zeit muss ohne Hass geschildert werden.“

Das umfangreiche Material soll insbesondere zu wissenschaftlichen Forschungszwecken und zur Bildungsarbeit dienen.