Dinoreiten, chemisches Kochduell, Hannah Arendt verstehen

Mehr als 10.000 Besuche bei der Langen Nacht der Wissenschaften an der Freien Universität: Rekordzahl seit der Pandemie

02.07.2025

Diese Nacht ist nicht zum Schlafen da: Bis 0 Uhr ging es um Spaß am Lernen, Forschen und Wissen.

Bildquelle: Michael Fahrig

Zum 25. Mal luden die Berliner Wissenschaftseinrichtungen am 28. Juni 2025 zur Langen Nacht der Wissenschaften ein – natürlich unter Beteiligung der Freien Universität, die zahlreiche Fachbereiche öffnete und spannende Einblicke in die Forschung und Lehre bot.

Wer sich für das heiße Sommerwetter bedanken wollte, konnte das beim Institut für Meteorologie tun. Das öffnete den historischen ehemaligen Wasserturm auf dem Steglitzer Fichtenberg und zeigte auf allen Etagen spielerisch, wie vielseitig die Wetterbeobachtung ist.

Mini-Sandsturm im Windtunnel

Besucher*innen jeden Alters erzeugten im Windtunnel einen Mini-Sandsturm und sahen, wie Wind die Böden erodiert. Eine Etage höher präsentierte sich der Berliner Wetterkarte e.V., der seit mehr als 70 Jahren das tägliche Wetter dokumentiert und historische Wetterkarten von besonderen Tagen anbietet – etwa von Geburts- oder Hochzeitstagen. Der Verein fördert die meteorologische Ausbildung und Forschung – rein spendenfinanziert.

Wer auf dem Wetterturm den einzigartigen Ausblick über Berlin genoss, konnte Raketen am Fenster vorbeifliegen sehen.

Gebastelt wurden sie im Hinterhof des Wetterturms mit der Arbeitsgruppe Weltraumwissenschaften – jeder Raketenstart begleitet von strahlenden Kinderaugen und Jubel. Spannende Experimente zu Wetter und Klimaerwärmung erklärten, was am Himmel geschieht. Das neu gewonnene Wissen ließ sich anschließend bei einem lockeren Quiz testen.

Wälder unter Trockenstress

Mit den Folgen der Klimaerwärmung beschäftigt sich auch das Institut für Geographische Wissenschaften, das für die Lange Nacht der Wissenschaften von Lankwitz nach Dahlem gekommen ist.

Im Theaterhof zwischen Rost- und Silberlaube präsentierte die Arbeitsgruppe Fernerkundung und Geoinformatik aktuelle Forschung zu Wäldern unter Trockenstress. Um zu verstehen, wie Waldbrände verlaufen, wurden verschiedene Kiefernwälder Europas mithilfe von mobilen Lasern kartografiert. Diese Laser erzeugen von jedem Baum ein präzises 3D-Modell.

Entnimmt man eine kleine Holzprobe, lässt sich anhand der Holzdichte das Biovolumen des Baums und damit des gesamten Waldes berechnen. So wird nachvollziehbar, wie Brände vom Waldboden aufsteigen und sich zu verheerenden Baumkronenbrände entwickeln. Wie diese 3D-Scans funktionieren, wurde auch vorgeführt – innerhalb von sieben Minuten war der gesamte Theaterhof in die digitale Welt übertragen.

Ein paar Meter nebenan wurde eifrig gehämmert – die Paläontologie lud dazu ein, selbst Fossilien wie kleine Muscheln oder Schneckenhäuser aus Gesteinen zu klopfen. Doch Paläontologen klopfen nicht nur Gestein – eine Ausstellung zeigte, wie Pollen helfen, frühere Pflanzenwelten eines Gebiets zu bestimmen.

Für Pausen standen Foodtrucks, Grillstände und studentische Cafés auf dem Campus bereit – etwa das „Café Geisteswissenschaften“ des Dahlem Humanities Center im Theaterhof. Dort konnten Besucher*innen mit Geisteswissenschaftler*innen diskutieren, etwa mit Vertreter*innen der Linguistik, der Theaterwissenschaft und der Musikwissenschaft.

Auch die an der Freien Universität Berlin angesiedelte Hannah-Ahrendt-Forschungsstelle Berlin präsentierte sich bei der Langen Nacht der Wissenschaften.

Bildquelle: Michael Fahrig

Am Stand der Hannah-Ahrendt-Forschungsstelle Berlin konnten Kinder bei einem Quiz mit Bildern ihr Wissen über die Philosophin, Schriftstellerin und Publizistin testen.

Hannah Arendt für Jung und Alt

Die Älteren lernten die Arbeit der Forschungsstelle kennen und probierten sie selbst aus: Eine Schreibmaschine lud zum Tippen ein, und mit einer Anleitung digitalisierten sie die entstandenen Texte. Nebenbei ergaben sich Gespräche über Hannah Arendt, angeregt durch eine Lesung mit einer Textcollage aus ihren Werken.

Mit Rallyes für Kinder zogen die Institute für Pharmazie und Biologie junge Forscher*innen an: Sie spielten Mikroben-Memory, bestimmten ihre Blutgruppe, lösten das Fledermaus-Quiz und spürten Blutspuren im „Tatort Biolabor“ auf.

Im Mitmachlabor NatLab setzten die Teilnehmer*innen einen Corona-Test zusammen und experimentierten begeistert mit Schleim. Den Höhepunkt bildete die Experimentalvorlesung „Voll im Element: Experimente quer durch das Periodensystem“. In einem chemischen Kochduell traten zwei Teams aus der Arbeitsgruppe des Chemieprofessors Sebastian Hasenstab-Riedel gegeneinander an.

Meinungen äußern in der mobilen Interviewkabine

Vor den beiden Hörsälen der Rostlaube ließ sich etwas Medienluft schnuppern. Das studentische Medienprojekt uni.corn stellte sich zusammen mit dem offenen Kanal Berlins, ALEX Berlin vor. uni.corn kann von FU-Studierenden im ABV-Modul Medienpraxis besucht werden. Sie lernen die Produktion für das Fernsehen ebenso wie fürYouTube, Instagram und andere soziale Netzwerke und können an Sendungen mitwirken, die bei ALEX Berlin ausgestrahlt werden.

Ein Teleprompter lud dazu ein, in die Rolle eines Fernsehmoderators zu schlüpfen. Aus den vielen Aufnahmen der Langen Nacht entsteht später ein Beitrag. Gleich daneben stand die ALEX Talkbox – eine mobile Interviewkabine, kaum größer als ein Fotoautomat. Hier konnte jeder seine Meinung zu aktuellen gesellschaftlichen Themen äußern.

Abtauchen in die Welt der Physik

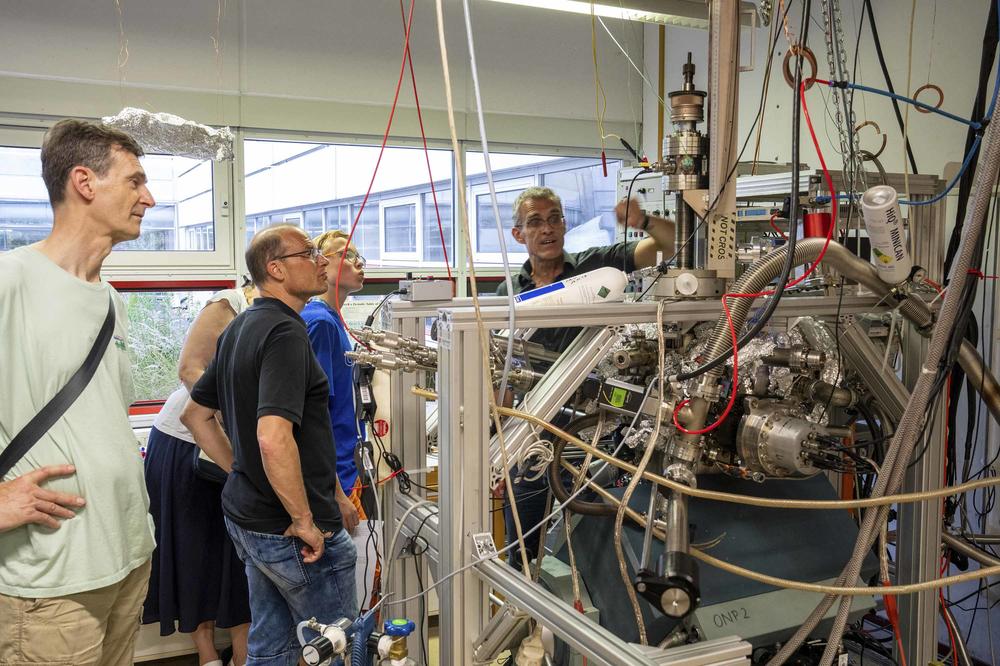

Am Fachbereich Physik war Grundlagenforschung in Aktion zu sehen: Mit ultradünnen magnetischen Schichten erforscht die Arbeitsgruppe von Physikprofessor Wolfgang Kuch Grundlagen für die Anwendung in magnetischer Datenspeicherung wie Festplatten, aber auch bei magnetischen Sensoren.

Hierzu wird der Magneto-Optische-Kerr-Effekt (MOKE) genutzt: Magnetische Oberflächen wirken auf Licht und verdrehen dessen Polarisationsrichtung ein wenig. Um die magnetischen Schichten im Ultrahochvakuum herzustellen und zu untersuchen, wurde eine riesige Forschungsapparatur aus vielen Einzelteilen geschaffen – Marke Eigenbau.

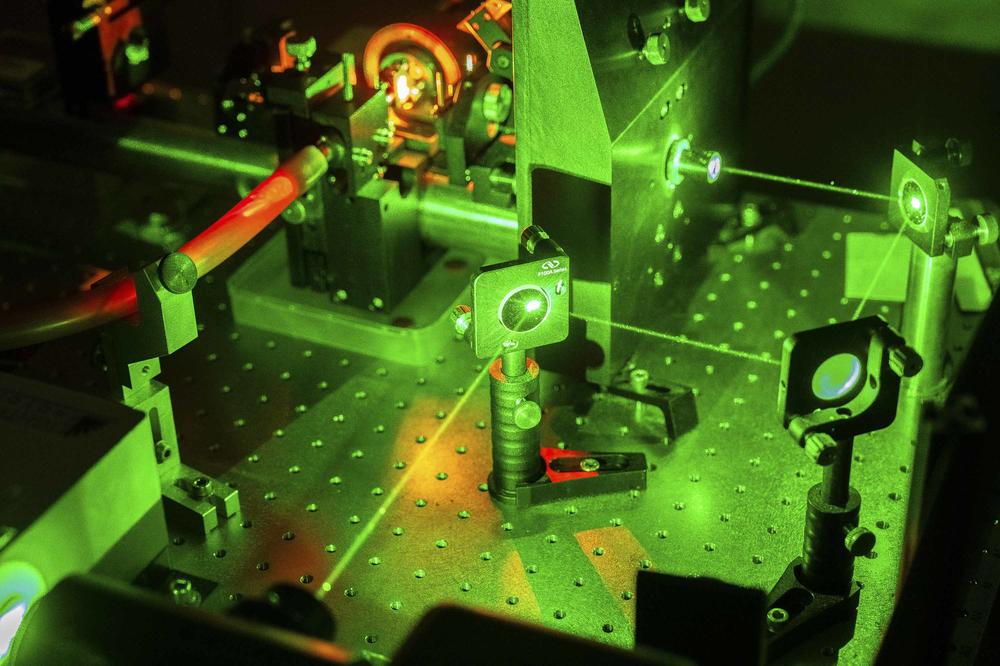

Der Raman-Spektrometer, den die Arbeitsgruppe um Physikprofessorin Stephanie Reich einsetzt.

Bildquelle: Michael Fahrig

Ein paar Räume konnten Besucher*innen ein Raman-Spektrometer bewundern. Die Arbeitsgruppe von Stephanie Reich nutzt es, um Materialeigenschaften von Festkörpern zu untersuchen – darunter auch sogenannte 2D-Materialien, die so dünn sind, dass sie nur aus einer Molekularebene bestehen.

Der Laser trifft auf das Untersuchungsmaterial – ein kleiner Anteil der Lichtteilchen wird aber nicht einfach zurückgeworfen, sondern verliert ein wenig Energie an den Stoff und regt ihn an. Diese wenigen veränderten Lichtteilchen, die zurückkommen, enthalten eine Art Fingerabdruck des Stoffs. So lassen sich unterschiedlichste Stoffe eindeutig bestimmen – etwa für die Qualitätskontrolle von Medikamenten oder sogar um bei Lackschäden an Autos herauszufinden, von welchem Fahrzeug der Lack stammt.

Auch einige Teilnehmer*innen von „Jugend forscht 2025“ stellten ihre Projekte vor. Der 15-jährige Carlo Schmidt-Olufsen von der Wolfgang-Borchert-Schule präsentierte ein selbstentwickeltes Automatisierungs- und Überwachungssystem für den Garten seiner Schule. Die mit verschiedenen Sensoren und Steuerungsmodulen für Pumpen, Ventile und Motoren ausgestattete Anlage soll in den Ferien die Pflege der Beete übernehmen und gleichzeitig Ernteerträge optimieren.

Tom Smee von der Nelson-Mandela-Schule untersuchte, wie Künstliche Intelligenz andere Fahrzeuge erkennt – ein entscheidender Faktor für autonomes Fahren. Viele KI-Modelle versagen, wenn sie Autos bei Extremwetter identifizieren sollen. Der 17-jährige Smee trainierte daher mehrere neuronale Netze mit synthetischen Bildern von Autos im Nebel und entwickelte so einen neuen Ansatz, um KI-Modelle weiterzubringen.

Nicht nur die Lange Nacht feierte Geburtstag, auch die Campusbibliothek lud zum Jubiläum ein: zum Zehnjährigen. 2015 eröffnet, gehört sie heute zu den meistbesuchten Bibliotheken. Für die Kleinen gab es einen märchenhaften Escape-Room mit Rätseln, während die Älteren in einer Erwachsenen-Edition nach einer verschwundenen Bibliothekarin suchten. Eine Ausstellung präsentierte Fundsachen aus der Bibliothek: darunter ein klassischer Schal, ein Skateboard und sogar ein Cartier-Ring.

Aktionen gegen Kürzungen in der Wissenschaft

Trotz Jubiläen war die Feierstimmung gedämpft. Vorangegangen war der Langen Nacht der Wissenschaften eine Aktionswoche an der Freien Universität Berlin gegen die Budget-Kürzungen des Berliner Senats. 37 Millionen Euro soll die Freie Universität in diesem Jahr einsparen.

Als Zeichen des Protests wurde in der Aktionswoche der Buchstabe „E“ wie „Einsparungen“ und „Euro“ aus der öffentlichen Kommunikation gestrichen. Plakate und Aufkleber waren überall auf dem Campus zu sehen, etwa mit der Aufschrift „F hl nd Buchstab n irriti r n. F hl nd Mitt l ruini r n“.

Passend dazu gab es Aktionen und Gespräche – unter anderem die Diskussion „Warum unsere Demokratie die Kommunikationswissenschaft braucht“, die unter das Motto „Lange Nacht der gekürzten Wissenschaften“ stand. Alumnae der FU-Kommunikationswissenschaft, die inzwischen als Journalist, Kommunikationsberaterin und Wissenschaftler arbeiten, diskutieren mit Prof. Martin Emmer über die Bedeutung dieses Fachs und über die Kürzungen. Parallel dazu legte der Fachbereich Physik im „Physikerstübchen“ die „Wissenschaft auf Eis“ und wies auf die Folgen der Kürzungen hin.

Weil auch der Freien Universität finanzielle Mittel durch den Senat gekürzt werden sollen, fehlte auf den FU-Webseiten eine Woche lang der Buchstabe E. E wie Einschnitte, Euro ... Bei der Langen Nacht solidarisierten sich viele mit der Protestaktion.

Bildquelle: Michael Fahrig