Von fliegenden Flaschen, Blutproben und Weltraumspaziergängen: Das war die Lange Nacht der Wissenschaften 2022

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte die Freie Universität Berlin am Sonnabend, den 2. Juli 2022, endlich wieder zur Langen Nacht der Wissenschaften einladen

04.07.2022

Willkommen zur Langen Nacht der Wissenschaften 2022 an der Freien Universität Berlin.!

Bildquelle: Michael Fahrig

Mit spannenden Experimenten, überraschenden Ausstellungen und vielen Mitmach-Stationen konnten Besucherinnen und Besucher jeden Alters auf dem Campus in die faszinierende Welt der Forschung eintauchen. An einem Abend alles entdecken? Leider unmöglich! Aber einige Momente können Sie hier nochmal erleben. Wir nehmen Sie mit zu ausgewählten Stationen und Momenten dieser bunten und aufregenden Nacht:

Raketenbau für Anfänger

Mit einfachen Mitteln konnten kleine Raketen gebaut und in den Berliner Himmel geschossen werden.

Bildquelle: Michael Fahrig

Mit schnellen Handgriffen klebt Edgar zwei PET-Flaschen zusammen, befestigt die kurzen Flügel aus bunter Pappe am unteren Ende. Zum Schluss schreibt der Siebenjährige aus Zeuthen mit einem Filzstift noch in großen Buchstaben einen Namen drauf: Eddi 1. So soll seine selbstgebastelte Rakete heißen, die gleich als allererste in den noch immer sonnigen Berliner Abendhimmel emporschießen wird. Der Startleiter ist an diesem Abend René Preusker, Lehrbeauftragter am Institut für Meteorologie und in der AG Strahlung und Fernerkundung.

Aus dem ersten Stock hängt ein Wasserschlauch herab, mit dem René Preusker die Eddi 1 zu einem Drittel befüllt. Dann rückt er seine Kappe gerade, zieht seine Sonnenbrille auf, die statt mit Bügeln von einer Schnur gehalten wird, und geht gemeinsam mit Raketenbaumeister Edgar zum Startplatz: einem umgedrehten Getränkekasten auf der Wiese hinter dem Institut. Edgar hat auch seine Sonnenbrille aufgesetzt.

„Ein bisschen nervös bin ich jetzt schon“, murmelt er und stellt sich zu seinem Vater und seinem neunjährigen Cousin Timo, der ebenfalls eine Rakete in der Hand hält. René Preusker steckt derweil einen Korken in Edgars Rakete und beginnt, sie mit einer Fahrradpumpe aufzupumpen. Viermal. Fünfmal. Zack – schon schießt die Rakete mit einem kurzen Plopp-Geräusch gen Himmel davon. „Boah!“, hört man Kinderstimmen durch den Applaus der Zuschauenden rufen. „Wow!“ – auch Edgar strahlt: „Cool, dass es wirklich geklappt hat”, sagt er. Klar weiß Edgar schon, was er später mal werden möchte: „Am liebsten Astronaut.“

Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft

Wie gut ist die Berliner Luft? Antworten darauf gab es bei der Meteorologie.

Bildquelle: Michael Fahrig

Kaum größer als ein dicker Roman ist das silberne Messgerät, das vor Anna Lensch und Markus Thürkow auf dem Tisch steht. Ein Schlauch hängt heraus und endet in einem Sektkühler. Ein kleiner Stab ragt in die Luft, und genau darum geht es: Luft. Das kleine Feinstaubmessgerät der AG Troposphärische Umweltforschung soll im Schatten des Wetterturms die Luftqualität ermitteln. Die ist hier zwischen Bäumen, Rasenflächen und alten Villen vorbildlich, das Messgerät zeigt 17µg/m3 (Mykrogramm pro Kubikmeter - der Tagesgrenzwert liegt bei 50 µg/m3, der zulässige Jahresmittelwert beträgt 40 µg/m3).

Markus Thürkow ist Doktorand am Institut für Meteorologie, Anna Lensch schreibt ihre Masterarbeit über Ozonbelastung und die Frage, welche Auswirkungen sie auf die Natur und unsere Gesundheit hat. Wie schnell die Luftqualität leiden kann, zeigen Thürkow und Lensch den Gästen mit einem Experiment.

David (6) und seine Schwester Leonie (4) dürfen Wunderkerzen ganz nah an das Messgerät halten. Schon klettert der Wert von gesunden 17 µg/m3 auf über 300 µg/m3 empor. Deshalb sei die Berliner Luft auch an keinem Tag im Jahr so schlecht wie zu Silvester, sagt Markus Thürkow. Und ansonsten? „Schon eine verringerte Geschwindigkeit auf den Straßen macht einen signifikanten Unterschied“, sagt Anna Lensch. „Wer statt 50 Stundenkilometer nur 30 fährt, bläst deutlich weniger Schadstoffe vom Auspuff in die Luft.“ Und noch besser, bemerkt David, sei natürlich Radfahren.

Hoch hinauf für Tiefdruckgebiete

Bei der Langen Nacht der Wissenschaften konnte man sich schon über das Wetter von morgen informieren.

Bis in den 6. Stock hinaufsteigen muss man, wenn man vom Wetterturm der Freien Universität in der Schmitt-Ott-Straße aus den Himmel über Dahlem beobachten und deuten möchte. Als Vorsitzende des Vereins Berliner Wetterkarte e. V. empfängt die Vereinsvorsitzende Petra Gebauer zur Langen Nacht der Wissenschaften neugierige Nachwuchskräfte in der Meteorologie und erklärt ihnen an einer großen Wandkarte, wie der Luftdruck das Wetter beeinflusst.

Georg und Joschi, beide 11 Jahre alt, dürfen auf einer Luftdruck-Karte die angezeigten Werte deuten und dann entscheiden, ob sie es mit einem Hoch- oder Tiefdruckgebiet zu tun haben. Und sie erfahren: Wie die in der Einheit Hektopascal gemessenen Gebiete über Mitteleuropa heißen, wird hier, im Wetterturm der Freien Universität entschieden! Wurden die Namen früher nur intern genutzt, um das Wettergeschehen besser verfolgen zu können, zahlen Interessierte mittlerweile mehrere Hundert Euro, um ihren eigenen Vornamen mal im Wetterbericht zu lesen.

Der Verein Berliner Wetterkarte e. V. wurde 1998 gegründet und kooperiert mit der Freien Universität Berlin bei der Ausbildung der Meteorologie-Studierenden. Gemeinsam beobachten sie in drei Schichten rund um die Uhr das Wetter und erstellen fünfmal wöchentlich die „Berliner Wetterkarte“.

Der Gepard im Innenhof

Betäubungspfeile per Blasrohr abschießen: eine Übung, die ein Wildtierarzt beherrschen sollte.

Bildquelle: Michael Fahrig

Sami holt tief Luft und fokussiert den Geparden, der stolz auf einem Termitenhügel steht. Dann setzt der Zehnjährige aus Lankwitz das Blasrohr an die Lippen und pustet den bunten Betäubungspfeil in Richtung der Raubkatze. Doch der Gepard hat Glück, der Pfeil landet vor ihm im Sand.

An der Station des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung können Interessierte einen Einblick in den Alltag von Wildtierärzten bekommen: Und das kommt so gut an, dass Steven Seet bis nach 22 Uhr ununterbrochen Blasrohre mit Pfeilen bestückt. Seet leitet die Pressestelle des Instituts, ist aber auch bei Projekten im Feld dabei und betreut an diesem Abend im Tropenhut den beliebten Schießstand.

„Der Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern war wirklich phantastisch, vor allem die Kinder haben so kluge und wichtige Fragen gestellt“, sagt Steven Seet im Anschluss an die Lange Nacht. Besonders habe ihn an diesem Abend ein Fünfjähriger beeindruckt: „Er konnte den Pfeil mit so viel Kraft rauspfeffern, da waren wir alle verblüfft.“ Wie sich rausstellte, spielt der Junge Oboe – offenbar eine gute Vorbereitung auf eine Karriere als Wildtierarzt.

Während es den gepunkteten Pappaufsteller kalt lässt, dass die Menschen in der Rostlaube Schlange stehen, um auf ihn zu schießen, ärgert sich der zehnjährige Sami sehr, dass er danebengeschossen hat. Er stellt sich gleich nochmal an. Und auch sein 14-jähriger Bruder Karim möchte es versuchen. Mal fliegt der Pfeil viel zu weit, mal zu tief. „Das ist echt schwer“, meint Karim.

Beide Jungs sind mit ihrem Vater hier, der selbst mal an der Freien Universität studiert hat. Zu dritt haben sie sich schon bei der arabischen Märchenstunde in der Holzlaube verzaubern lassen, jetzt brauchen sie Action. Während Sami und Karim auf ihren nächsten Versuch mit dem Betäubungspfeil warten, steht der geduldige Papp-Gepard gnadenlos unter Beschuss. Schließlich trifft ihn doch noch ein Pfeil. Volltreffer! Jubel und Applaus hallt durch den Lichthof, auch Sami und Karim klatschen. An diesem Abend gibt es keine Verlierer. Höchstens vielleicht den Geparden.

Schwein gehabt!

Blutabnahme am Tiermodell: Ein Test für künftige Ärztinnen und Ärzte der Veterinärmedizin.

Bildquelle: Michael Fahrig

Einem quiekenden, sich windenden Schwein Blut abzunehmen, ist nichts für schwache Nerven. Deshalb bekommen alle Studierenden der Veterinärmedizin an der Freien Universität im letzten Studienjahr ein intensivmedizinisches praktisches Training, erst am Modell, später am echten Tier. Die Modelle der Übungsschweine sind an diesem Abend zu Gast in der Rostlaube.

Doris Höltig, Professorin an der Klinik für Klauentiere und in der Arbeitsgruppe Schweinekrankheiten, erklärt Interessierten, wie Ferkel kastriert und größeren Schweinen Blut abgenommen wird. Die zehnjährige Antonia möchte später Tierärztin werden und schaut konzentriert zu, wie die Tierärztin mit der Spritze in den Schweinehals sticht.

Gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Bruder Jakob und ihren Eltern beugt sie sich über das rosa Modell-Schwein, dem über einen Schlauch immer neues Kunstblut in den Rumpf nachfließt. Schließlich sollen hier noch bis Mitternacht Spritzen gesetzt und aufgezogen werden können. Also los: Antonia legt den Daumen auf die Schulter des Schweins, den Mittelfinger zwischen die Vorderbeine. Dort, wo ihr Zeigefinger landet, muss die Spritze rein. Zack! Schon sprudelt es im Spritzenröhrchen rot. Antonia und Jakob sind zufrieden.

Es summt

Finns Zungenspitze schiebt sich von einem Mundwinkel zum anderen. Der Fünfjährige aus Steglitz versucht konzentriert, eine Wildbiene aus gelber Pappe auszuschneiden, die seine Oma ihm gemalt hat. Gleich werden sie die Teile einer Holz-Wäscheklammer, halbierte Korken-Scheiben und eine Wollschnur dorthin kleben, wo bei der echten Honigbiene die mit Pollen bestäubten Beinchen wären. Während Oma kräftig drücken muss, bis der Holzleim trocknet, holt sich Finn einen Probierlöffel Honig und schleckt zufrieden.

Den Honig, der an diesem Abend auch zum Verkauf steht, haben die Bienen der Freien Universität rund um den Campus Dahlem und den Campus Düppel gesammelt. Was Finn jetzt entdeckt hat: Neben den goldgelb gefüllten Schraubgläsern und Bienenwachskerzen summt und krabbelt es unermüdlich. Ein in Glas gefasstes Rähmchen aus einem der Bienenstöcke zeigt, wie die lebenden Bienen darin Waben gebaut und mit Honig befüllt haben.

Die Bienengruppe gehört zum Institut für Veterinär-Biochemie. „Komm Finn, jetzt kümmern wir uns mal um deine Biene“, lockt Finns Oma. Sie muss es zweimal sagen, bis der Junge sie hört. So spannend ist das Treiben im Bienenstock. Dann spannen sie um die Wäscheklammern ein Stückchen eines Luftballons, und schließlich darf Finn seine gebastelte Biene an der Wollschnur herumwirbeln. „Oma, es summt! Es summt!“, ruft er aufgeregt und nimmt sein Werk stolz mit zur nächsten Station.

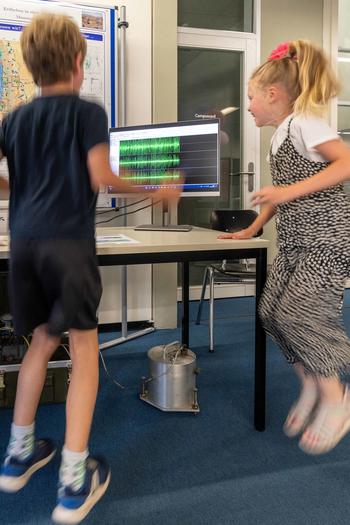

Die Stimmung bebt

Hüpfen für die Wissenschaft – oder wie seismologische Messungen funktionieren.

Bildquelle: Michael Fahrig

Man hört sie schon, bevor man sie entdeckt: Anton (9) und Ida (7) stampfen und hopsen so kräftig auf den Boden, dass sogar der Tisch vor ihnen wackelt. Die Geschwister stehen in der L-Straße der Silberlaube am Stand der seismologischen Messungen. Begeistert beobachten sie, wie durch ihr Gehopse die Nadel auf dem Bildschirm vor ihnen ausschlägt. Das Programm hält Antons und Idas Sprünge für ein Erdbeben. Ihre Mutter lächelt und fotografiert, wie ihre Kinder sich auspowern. Wie anstrengend Forschung sein kann, merken Ida und Anton vielleicht erst später an diesem Abend. Dass Forschung oft auch richtig Spaß macht, erfahren sie schon jetzt.

Zu den Sternen

Den Weltraum von Dahlem aus entdecken – eine Virtual-Reality-Brille machte es möglich.

Bildquelle: Michael Fahrig

Dennis Laubner geht langsam in die Knie, streckt die Hand vor sich aus. Dann klickt er kurz auf den Controller in seiner linken Hand. Mehr ist nicht nötig: Er ist eben virtuell vom Jupiter bis zum Merkur gereist. Durch eine Virtual-Reality-Brille kann sich der Berliner in Lichtgeschwindigkeit durch das gesamte Sonnensystem bewegen und Planeten auf ihrer Umlaufbahn begleiten. Neben ihm dreht eine Besucherin einen Kometen in den Händen hin und her.

Ein Junge macht vorsichtige Schritte über die Oberfläche des Planeten Mars – virtuell mit der VR-Brille, denn tatsächlich halten beide nur ihre Controller in den Händen und haben die mit Klebeband markierten Flächen auf dem blauen Teppich nicht verlassen. Über Bildschirme sehen die anderen Interessierten, in welchen Welten die Besucherinnen und Besucher mit den VR-Brillen gerade unterwegs sind.

„Das ist schon beeindruckend“, sagt Dennis Laubner, nachdem er die VR-Brille abgenommen hat. Auch für seine Frau Sonja war es eine aufregende Erfahrung, wie sie sagt. „Die Sonne war so hell, das hat richtig geblendet.“ Die beiden sind aus Tegel gekommen und haben sich an diesem Abend für die Rost- und Silberlaube entschieden, um nach zwei Jahren Pandemie-Pause endlich wieder Forschung zum Anfassen erleben zu können.

Die Laubners haben an diesem Abend nicht nur das Sonnensystem durchquert, sondern auch schon Ausflüge in die Geologie, Veterinärmedizin und Mikrobiologie gemacht. Dennis Laubner sagt: „Hier bekommt man eine solch tolle Mischung aus den unterschiedlichsten Forschungsbereichen mit.“

Autonom durch Berlins Straßen

Auf einem Laptop-Bildschirm sehen, was das autonome Auto „sieht“: die umliegenden Gebäude, die Straßen und die Bewegungen der Menschen.

Bildquelle: Michael Fahrig

Der silberne Kombi parkt im Innenhof zwischen den Instituten für Informatik, Physik, Chemie und dem Zuse Institut für angewandte Mathematik. Der Motor ist aus, die Heckklappe steht offen. Trotzdem läuft die Technik im Innern des Fahrzeugs auf Hochtouren.

Über Sensoren und Kameras, die rund um die Karosserie verbaut sind, scannt das Auto mit dem Namen MiG (Made in Germany) unermüdlich seine Umgebung. Auf einem Laptop-Bildschirm kann man sehen, was das Auto „sieht“: die umliegenden Gebäude, die Bewegungen der Menschen, die über den Campus schlendern, die Kinder, die auf der Wiese Fangen spielen, ein E-Roller, der sich durch die Interessierten schlängelt.

Claas-Norman Ritter, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik und Informatik, erklärt die Technik dieses besonderen Autos. Seit 2011 fährt es autonom im Berliner Stadtverkehr, mit bis zu 80 Stundenkilometer. Es erkennt, wann Ampeln rot werden, welche Hindernisse vor ihm liegen, ob hinter ihm ein schnelles Auto zum Überholen ansetzt. In Reinickendorf stünden bereits mehrere „smarte“ Ampeln, die Fahrzeugen rückmelden, wann die Ampelphase wechselt.

„Das ist die Zukunft“, sagt Ritter. Das Forschungsteam nutze MiG etwa, um Kartendaten des Senats von Berlin zu aktualisieren, das autonome Fahren im Stadtverkehr zu üben oder Fahrzeuge mit ähnlicher Technik miteinander zu vernetzen. „Die Kameras schaffen einen 360-Grad-Blick, wodurch sich das Fahrzeug auf der Straße genauer orten kann als mit GPS-Daten“, erklärt Claas-Norman Ritter. Was noch nicht klappe, werde später im Labor überprüft und neu justiert.

Bis Fahrzeuge völlig autonom, ohne eine Überwachung durch den Fahrer, durch Berlin rauschen, dauert es nach Ritters Einschätzung noch viele Jahre. Aber mit dem Fahrzeug MiG fährt die Freie Universität an der Spitze dieser Entwicklung mit.

KI-Experiment: Beißende Äffchen

Man stelle sich einmal vor, man wäre Tierpfleger oder Tierpflegerin im Zoo und hätte es mit einer Gruppe Affen zu tun: einige beißen, andere nicht. Viktoriya Olari, wissenschaftliche Mitarbeiterin aus der Arbeitsgruppe für Didaktik der Informatik, hilft den Gästen in diesem fiktiven Szenario herauszufinden, woran man die beißenden von den harmlosen Äffchen unterscheiden kann.

Dabei wird schnell klar: Menschen lernen ähnlich wie Maschinen! Sie suchen nach Gesetzmäßigkeiten (etwa, dass alle beißenden Affen auf dem Bild lächeln), versuchen daraus Regeln abzuleiten („Lächelnde Affen beißen“) und überprüfen diese mit einer Kontrollgruppe.

Am Ende werden sowohl die Menschen als auch die Maschinen noch einige Male digital gezwickt werden, denn ein hundertprozentiger Lernerfolg sei bei Maschinen weder möglich noch erwünscht, sagt Viktoriya Olari – der Mensch soll die Kontrolle behalten können.

Wichtig seien derlei Übungen trotzdem, denn sie könnten Kindern Künstliche Intelligenz näherbringen und auch Lehrkräften Unterrichtsideen geben, wie sie das Internet der Dinge in den Schulen vermitteln können. Was müssen alle über KI wissen? Wo sind die Schwachstellen im System? Viktoriya Olari promoviert zu diesem Thema und schult Lehrkräfte.

Schachmatt

Kinder konnten bei der Langen Nacht der Wissenschaften Informatik spielend lernen.

Bildquelle: Michael Fahrig

In den ersten Spielrunden hat Julia noch gute Chancen, den Computer zu besiegen. Zug um Zug zieht die Elfjährige aus Lichtenrade ihre Spielfiguren über das virtuelle Schachbrett. Doch mit jeder Runde lernt der Computer dazu: Welche Spielzüge führen zum Erfolg? Mit welchen verliert er? „Spätestens nach 20 Runden hat der Mensch keine Chance mehr“, sagt Kamilla Tenório aus der AG Didaktik der Informatik. Sie sei jedes Mal beeindruckt, wie gerade Kinder den Niederlagen zum Trotz immer verbissener probierten, das System zu überlisten – vergeblich.

Irgendwann steht auch Julia auf und gibt sich geschlagen. Vorerst. Den Link zu dem Online-Experiment hat sie sich nämlich abfotografiert. Zuhause möchte sie nochmal versuchen, die Künstliche Intelligenz zu überlisten.

Summ, summ, summ, Bienchen fahre herum

Mit Spielzeugbienen konnte die Route über das Spielfeld programmiert werden.

Bildquelle: Michael Fahrig

Brummend rollen die handtellergroßen Bienen über das Kartenlabyrinth. Dabei können sie Blüten finden, in Wespennester geraten oder sich in Spinnweben verfangen. Damit die Bienen heil durch den in Quadrate unterteilten Parcour kommen, können kleine Gäste die Bienen programmieren. Vor jeder Runde können die Kinder über Tasten auf den Bienenflügeln eingeben, wo diese entlangfahren sollen. Hat es geklappt, gibt es einen Bonbon für den Nachwuchs im Programmieren.

„Schon cool, dass man selbst bestimmen kann, was die Biene machen soll”, findet Lennart. Der Neunjährige ist mit seinen Eltern zur Langen Nacht der Wissenschaften gekommen, „weil mich Technik sehr interessiert und ich später mal einen eigenen Roboter bauen will“. Was der dann können soll? „Vielleicht meine Hausaufgaben machen“, überlegt Lennart. „Oder mein Zimmer aufräumen.“

Seine Mutter wuschelt ihm lächelnd durch die blonden Locken. Dann ziehen sie weiter. Die Nacht ist schließlich noch lang.

Chemie ist, wenn es leuchtet, blitzt, knallt und brennt

Spaß mit Schleim im NatLab, dem Mitmachlabor für Schüler*innen der Freien Universität Berlin.

Bildquelle: Michael Fahrig

Jannis sitzt auf einem hohen Drehstuhl und rührt in einem Glas mit grüner Flüssigkeit, bis diese plötzlich fester und wabbelig wird: Schleim! Aus Polyvinylalkohol ist durch Zugabe von Borax (Natriumtetraborat) ein Gel geworden, das man schön zähflüssig aus dem Glas herauslaufen lassen kann. Der Fünfjährige ist fasziniert, obwohl es schon weit nach 21 Uhr ist, seine Eltern fotografieren ihn begeistert.

Das Chemie-Gebäude in der Fabeckstraße 34/36 ist seit jeher ein Magnet in der Langen Nacht der Wissenschaften, denn – völlig klar! – dort blitzt, knallt, brennt und leuchtet es. Im NatLab, dem Mitmachlabor für Schülerinnen und Schüler, herrscht großer Andrang, im Gang warten noch viele Kinder geduldig darauf, sich mit Kittel und Schutzbrille in die Welt der Wissenschaft zu begeben.

In den Labors, wo sonst Berliner Schulklassen ihren Praxisunterricht absolvieren, können sie mit Seife und Spüli experimentieren oder eine „Methan-Mamba“ – ein schaumig-luftiges Gebilde – auf ihrer Handfläche in Flammen aufgehen lassen. Bei dieser Reaktion verbrennen Methangas und Sauerstoff aus der Luft zu Kohlenstoffdioxid und Wasser, erklären Lehramtsstudierende, die in wechselnden Schichten die Experimente anleiten.

Gleich nebenan können die Nachwuchsforschenden ohne Wartezeit an den Stationen des Grundschulprogramms TuWaS! tätig werden – etwa ein Fahrzeug konstruieren, das möglichst weit fährt, die Entwicklungsstadien eines Schmetterlings beobachten oder herausfinden, wie viel Gewicht ein Magnet halten kann.

Wer genug experimentiert hat, lässt sich im großen Hörsaal der anorganischen Chemie von den Meistern der Zunft unterhalten. Gerade geht es um fluoreszierende Materialien und Biolumineszenz, das Publikum im dunklen Saal sieht leuchtende Körper, Flammen und Flüssigkeiten und erfährt, welche chemischen Formeln dahinterstecken.

Nach einer kurzen Pause im Programm wird es gegen Viertel vor elf immer voller: Auch nach zwei Jahren ohne Lange Nacht wissen offensichtlich noch viele Menschen, dass um diese Zeit hier die große Chemie-Show startet. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto: „Voll im Element. Experimente quer durch das Periodensystem“.

Weitere Informationen

Der Fachbereich Physik gehörte mit mehr als eintausend Gästen zu den Publikumsmagneten auf der Langen Nacht. Physikerinnen und Physiker boten dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm aus wissenschaftlichen Vorträgen, Laborführungen, Ausstellungen, Experimenten, Shows und einem Science Slam.