Wie der Nationalsozialismus in der Justiz der frühen Bundesrepublik weiterwirkte

17. Mai, 16.15 Uhr: Justizministerin Katarina Barley stellt am Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität das Rosenburg-Projekt vor / campus.leben-Interview mit Professor Markus Heintzen

09.05.2018

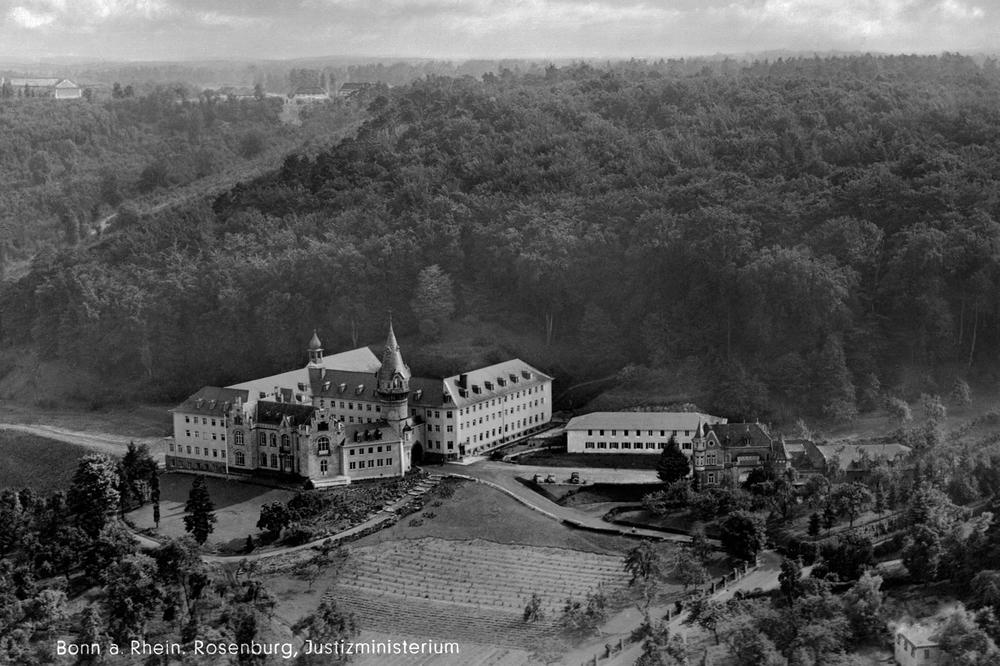

Die Rosenburg in Bonn, Sitz des Bundesjustizministeriums zwischen 1950 und 1973.

Bildquelle: Gerd Nettersheim

Mehr als die Hälfte aller Führungskräfte im Bundesjustizministerium der 1950er und 1960er Jahre waren ehemalige NSDAP-Mitarbeiter, jeder fünfte war Mitglied der SA gewesen, viele stammten aus dem Reichsjustizministerium. Das sind nur einige Erkenntnisse aus dem Projekt „Rosenburg“: Unter diesem Namen – der das Gebäude bezeichnet, in dem das Bundesjustizministerium von 1950 bis 1973 in Bonn residierte – wurden im Auftrag des ehemaligen Justizministers Heiko Maas die Nachwirkungen der NS-Zeit auf das eigene Haus in der Bundesrepublik der fünfziger und sechziger Jahre untersucht. Am 17. Mai stellt die amtierende Bundesjustizministerin Katarina Barley das Rosenburg-Projekt und die daraus zu ziehenden Konsequenzen im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung am Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität vor. Initiiert hatte es ihre Vorvorgängerin im Amt Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Jahr 2012, 2016 war es abgeschlossen worden. Campus.leben im Gespräch mit Markus Heintzen, Professor für Öffentliches Recht an der Freien Universität, über die bevorstehende öffentliche Veranstaltung.

Herr Professor Heintzen, die Ergebnisse aus dem Rosenburg-Projekt „sollen nicht zwischen zwei Buchdeckeln bleiben, sondern in die Köpfe der Menschen getragen werden“, hat Heiko Maas bei der öffentlichen Präsentation der Untersuchungsergebnisse im Oktober 2016 gesagt. Welche Verantwortung ergibt sich daraus für die Ausbildung von Juristinnen und Juristen?

Das Thema Justizunrecht ist schon jetzt mancherorts, jedoch nicht obligatorisch, Bestandteil der Juristenausbildung, im Verfassungs- und Verwaltungsrecht, im Strafrecht, auch im Zivilrecht. Das studentische Interesse an einschlägigen Veranstaltungen ist erfreulich hoch. Verantwortung bedeutet, klar zu machen, dass Recht mehr ist als Gesetze – so steht es in Artikel 20, Absatz 3 Grundgesetz, der die wichtigste normative Grundlage für das Rechtsstaatsprinzip formuliert.

Das Wissen über das Unrecht, das im 20. Jahrhundert im Namen der deutschen Justiz angerichtet worden ist, soll Pflichtstoff in der Juristenausbildung werden. Auch das ist eine Konsequenz aus dem Rosenburg-Projekt. Wie kann das umgesetzt werden?

Das ist eine schwierige Frage. Vorab: Das Jurastudium endet im Wesentlichen mit einer staatlichen Pflichtfachprüfung. Der Prüfungsstoff wird im Deutschen Richtergesetz und in Juristenausbildungsgesetzen und Juristenausbildungsordnungen der Bundesländer festgelegt. Universitäre Studienordnungen sind im Bereich der staatlich regulierten Juristenberufe (Richter, Staatsanwalt, Notar, Beamter im höheren Verwaltungsdienst und insbesondere Rechtsanwalt) an diese Vorgaben gebunden.

Prof. Dr. Markus Heintzen, Professor für Öffentliches Recht am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin.

Bildquelle: Sebastian Schwarz

Bezüglich des Deutschen Richtergesetzes gibt es nunmehr eine neue Entwicklung; im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode ist von CDU, CSU und SPD vereinbart worden: „Wir sind uns einig, dass die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Justizunrecht auch Teil der Juristenausbildung ist.“ Dies deckt sich ebenfalls mit den Vorstellungen des Bundesjustizministeriums. Im politischen Prozess spielen indes auch die Länder nicht zuletzt über die Justizministerkonferenz des Bundes und der Länder eine gewichtige Rolle. Deren Position sowie die Haltung der juristischen Fakultäten stimmen nicht immer mit der Position des Bundes überein. Hier wird es im Interesse der Sache auf einen konstruktiven Dialog zwischen allen Beteiligten ankommen.

Mit der Rosenburg-Untersuchung beauftragt waren der Potsdamer Historiker Manfred Görtemaker und der Marburger Strafrechtsprofessor Christoph Safferling – wie kommt es zur Vorstellung des Projekts an der Freien Universität?

Bisher ist die Universität Bonn die einzige Hochschule, an der die Untersuchungsergebnisse vorgestellt worden sind, das war im vergangenen Jahr. Als das Bundesjustizministerium jetzt den Kontakt zu Universitäten in Berlin suchte, haben wir sofort großes Interesse signalisiert und die Veranstaltung eingeworben. Geplant sind wohl auch weitere Veranstaltungen an Universitäten. Darüber hinaus finden Veranstaltungen an nicht-universitären Einrichtungen statt.

Wie wird die Veranstaltung am 17. Mai am Fachbereich Rechtswissenschaften ablaufen?

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Vorlesung „Grund- und Menschenrechte“ statt. Nach der Eröffnung durch unsere Dekanin Professorin Heike Krieger wird Bundesjustizministerin Dr. Katarina Barley einen Kurzvortrag halten. Anschließend wird es eine Podiumsdiskussion mit Manfred Görtemaker und Professor Hubert Rottleuthner, emeritierter Rechtssoziologe der Freien Universität, geben, die ich moderiere. Die Podiumsdiskussion wird durch ein Impulsreferat von Professor Görtemaker eingeleitet; abschließend erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, sich in die Diskussion einzubringen.

An wen richtet sich die Veranstaltung?

Sie ist für alle Interessierten offen, wir freuen uns über lebhaften Zuspruch. Wir erwarten einen regen Gedankenaustausch von Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit zu diesem aktuellen Thema, das letztlich uns alle angeht.

Die Fragen stellte Christine Boldt

Weitere Informationen

„Die Rosenburg – Das Projekt und seine Folgerungen für die Juristenausbildung“

Veranstaltung mit der Bundesministerin der Justiz Dr. Katarina Barley

Zeit und Ort:

-

Donnerstag, 17. Mai 2018, 16.15 Uhr

-

Freie Universität Berlin, Fachbereich Rechtswissenschaft, Hörsaal I, Van´t-Hoff-Str. 8, 14195 Berlin (U-Bhf. Freie Universität, U 3)