Neu gedacht

In drei innovativen Projekten entwickeln Forschende Lösungen für Medizin und Landwirtschaft

12.11.2024

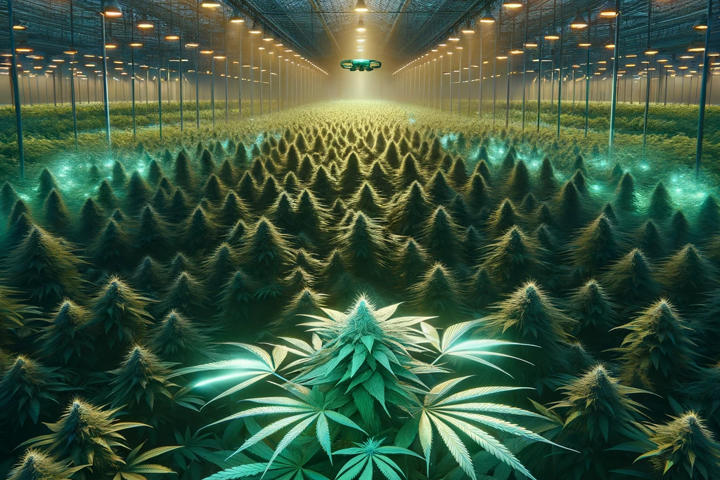

Agrar-Innovation: Zeigerpflanzen mit Leuchtmarkern weisen rechtzeitig darauf hin, dass eine Kultur vom Pilz Botrytis cinerea befallen ist und ermöglichen die frühe Eindämmung der Erreger.

Bildquelle: erstellt mit dem Image Generator von ChatGPT

Seit dem Erfolg der mRNA-Impfstoffe in der Corona-Pandemie strebt man an, Gentherapien auch für andere Krankheiten zu nutzen. Doch es gibt Hürden: Zwar überleben genetische Therapeutika den Weg von der Spritze zu den Zellen, doch Abwehrmechanismen in der Zelle lassen nur ein Prozent des Wirkstoffs den Zielort erreichen. Derzeit wird dieses Problem mit höheren Dosen bekämpft, die jedoch Nebenwirkungen verursachen. Daher bleibt die Anwendung auf die Therapie seltener Erkrankungen und Krebs beschränkt.

Am Institut für Pharmazie der Freien Universität erforscht Jan-Niklas Dürig, ob ein Transfektions-Additiv mehr Therapeutikum ans Ziel bringen kann. „Diese Hilfsstoffe sind präzise strukturiert, hocheffizient und skalierbar“, erklärt der Forscher. „Gelingt unser Plan, können wir die Medikamentendosis und damit die Nebenwirkungen reduzieren.“

Transfektions-Additiv: Durchbruch für Gentherapien?

Dr. Jan-Niklas Dürig ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe für Pharmazeutische Biologie am Institut für Pharmazie.

Bildquelle: privat

Die Technologie beruht auf der langjährigen Forschung der Pharmazieprofessoren Matthias Melzig und Alexander Weng. „Ich hatte das Glück, als Postdoc in dieses spannende und hochaktuelle Projekt einsteigen zu können“, sagt Niklas Dürig. Nun erhält der promovierte Chemiker 120.000 Euro Fördermittel aus dem Programm GO-Bio initial, um zu prüfen, ob Transfektions-Additive für verschiedene Gentherapien gegen genetische Erkrankungen und Krebs in der Praxis breit anwendbar sind. „Wir werden eine gründliche Markt- und Patentanalyse durchführen, um auf dieser Grundlage weitere Förderanträge zu stellen.“

Während eines Studienaufenthaltes in Singapur hat Jan-Niklas Dürig in einer Vorlesung über medizinische Chemie von der Entwicklung kleiner Moleküle für Medikamente gehört. Schon damals faszinierte ihn der Anwendungsbezug, ein ähnliches Thema wählte er später für seine Doktorarbeit. „Auch wenn die Grundlagenforschung fundamental für jede Anwendung ist, gibt mir die Arbeit mit Bezug zum echten Leben viel mehr Energie und Motivation“, sagt er.

OptoVAX: Lebendimpfstoffe gegen Darmparasiten

Arkadi Kundik ist Doktorand am Institut für Immunologie des Fachbereichs Veterinärmedizin.

Bildquelle: privat

Auch Arkadi Kundik erhält rund 120.000 Euro Förderung von GO-Bio initial. Gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) und dem Max-Born-Institut für nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI) entwickelt er am Institut für Immunologie der Freien Universität eine neue Technologie zur Herstellung von Lebendimpfstoffen gegen parasitäre Infektionen.

„Ich bin davon überzeugt, dass durch die Komplexität dieser Krankheiten innovative Ansätze und interdisziplinäre Herangehensweisen erforderlich sind“, betont der Immunbiologe.

Bei Infektionen mit Spulwürmern wirken vorhandene Medikamente oft nicht ausreichend. Die Würmer gehören zu den häufigsten Darmparasiten bei Menschen in tropischen Regionen und bei Tieren weltweit. Sie führen beim Menschen zu Unterernährung und Entwicklungsstörungen und haben erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf die Viehhaltung.

„Spulwurminfektionen sind eine ernstzunehmende globale Gesundheitsgefahr, und es ist dringend erforderlich, wirksame und resistenzbrechende Lösungen dagegen zu entwickeln“, sagt Arkadi Kundik. Eine umfassende One-Health-Strategie, die Menschen, Tiere und Umwelt gleichermaßen berücksichtigt, könne dabei helfen, auf sich verändernde Gesundheitsbedrohungen flexibler zu reagieren und die weltweite Belastung durch parasitäre Infektionen besser zu kontrollieren.

Er ist überzeugt: „Ein effektiver Impfstoff wäre der beste Weg, um das zu erreichen.“ Den gibt es allerdings noch nicht: Bisherige Impfstudien zeigen keinen zuverlässigen Immunschutz.

Im Projekt OptoVAX wollen die Forscher nun Spulwurmeier mit einer unkonventionellen Lichtquelle behandeln, sie damit abschwächen und anschließend zur Schluckimpfung verwenden. Zudem evaluieren sie das Marktpotenzial, regulatorische Anforderungen und die Chancen zur Gründung eines Biotech-Unternehmens in Berlin.

LUMICAN: Zeigerpflanzen für Cannabis-Pathogene

Dr. Tiziana Guerra forscht in der Arbeitsgruppe für Biochemie der Pflanzen-Mikroben-Interaktionen am Institut für Biologie.

Bildquelle: privat

Auch Tiziana Guerra hat eine Idee, wie man Krankheitserreger bekämpfen kann. Als Ziel hat sie sich den Pilz Botrytis cinerea ausgesucht. Der weit verbreitete Erreger verursacht jährlich Ernteausfälle in Milliardenhöhe auf Cannabis-Plantagen und an weiteren Nutzpflanzen, etwa Tomaten, Erdbeeren und Wein. „Bisherige Schutzmaßnahmen sind teuer und ineffizient“, sagt die promovierte Biologin, die in der Arbeitsgruppe von Professor Marcel Wiermer am Institut für Biologie der Freien Universität Berlin forscht. Ihre Idee: ein Frühwarnsystem mit Zeigerpflanzen, denen bereits ein frühes Stadium der Infektion anzusehen ist.

Diese speziellen Pflanzen tragen eine Mutation im Immunsystem, die sie besonders anfällig für den Pilz macht. Zudem sind sie mit einem lumineszierenden Marker ausgestattet, der anspringt, sobald sie befallen werden. Dann beginnt die Zeigerpflanze zu leuchten und macht den Pilzbefall in der Kultur schon im frühen Stadium weithin sichtbar.

„Diese Methode ist kostengünstig und auch auf großen Plantagen umsetzbar“, betont Tiziana Guerra. Wird der Erreger früh entdeckt, sind Gegenmaßnahmen meist erfolgreich. Das Frühwarnsystem eignet sich auch für andere Pathogen- und Pflanzenarten. Das Projekt mit dem Titel „LUMICAN“ überzeugte die Jury des Ideenwettbewerbs Neue Produkte für die Bioökonomie – die Biologin erhält rund 80.000 Euro Förderung, um den Ansatz weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen

Das Forschungsvorhaben von Jan-Niklas Dürig wurde bereits im Rahmen des ProValid-Programms von der Berliner Senatsverwaltung gefördert. Unterstützung erhalten alle Teams von Science & Startups, dem Netzwerk der Startup Services der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité – Universitätsmedizin Berlin. An der Freien Universität Berlin ist Profund Innovation, die Service-Einrichtung für die Förderung von Unternehmensgründungen und Innovationen in der Abteilung Forschung, ihr Ansprechpartner.

Kontakt:

Sie haben eigene Transfer-Idee?

Science & Startups hat einen neuen Ideenwettbewerb gestartet, bei dem Sie frühe Ideen in nur 100 Wörtern jederzeit eingereichen können. Jeden Monat werden fünf Ideen mit je 100 Euro prämiert. Die Bewertung erfolgt vertraulich, sodass potenzielle Patente sicher sind. Zusätzlich gibt es wertvolles frühes Feedback