Transnationale feministische Blicke auf die Corona-Krise

Internationale Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf Frauen* und LGBT*IQs

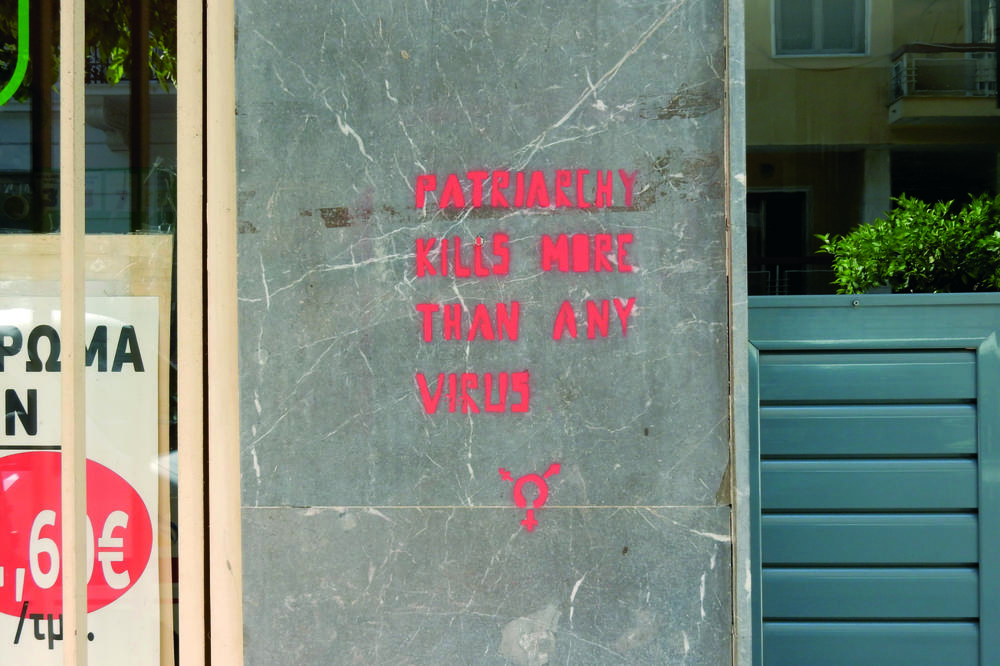

Die Corona-Krise hat drastisch gezeigt, wie ungleiche Geschlechterverhältnisse das Denken und Handeln der Menschen weiterhin prägen. Immerhin: Themen, die lange Zeit hauptsächlich von Geschlechterforscher*innen diskutiert wurden, sind plötzlich Mainstreamthema im politischen und öffentlichen Raum geworden.

In der Beschäftigung mit den globalen Auswirkunagen der Pandemie, insbesondere auf Frauen* und LGBT*IQs, wurden vier Themenkomplexe augenscheinlich. Um diese zu diskutieren, hat das Margherita-von-Brentano-Zentrum in Kooperation mit dem Masterstudiengang „Gender, Intersektionalität und Politik“ der Freien Universität Berlin, „Academy in Exile“ und „Academics for Peace Deutschland“ die Online-Reihe „Transnational Feminist Dialogues in Times of Corona Crisis” organisiert, in der internationale Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen Herausforderungen, die die aktuelle Krise aus feministischer und transnationaler Sicht mit sich bringt, reflektierten.

Pflegearbeit, Arbeitsteilung und Herausforderungen an die Gesundheitssysteme

Die rasche Verbreitung von Covid-19 hat die prekäre Situation von Angestellten im Pflegebereich deutlich gemacht; Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben dazu geführt, dass viele Institutionen wie Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Kindertagesstätten geschlossen und die Verantwortung für die Bereitstellung der entsprechenden Dienstleistungen auf Privathaushalte verlagert wurde.

Dieser Moment könnte zwar die Gelegenheit bieten, Geschlechterrollen innerhalb der Haushalte zu verschieben, doch neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Pflegeaufgaben während dieser Pandemie weiterhin unverhältnismäßig stark von Frauen* geschultert werden. Schon vor der Pandemie haben Frauen* weltweit im Durchschnitt dreimal so viel unbezahlte Pflege-und Hausarbeit geleistet wie Männer*. Diese Verantwortlichkeiten werden mit neuen Gesundheits- und Hygieneanforderungen, Ausgangssperren und Selbstquarantänemaßnahmen voraussichtlich weiter zunehmen. Während zu Beginn der Corona-Krise die (unterbezahlte) Arbeit im Gesundheitswesen also neue Anerkennung erfuhr, herrschen nach wenigen Monaten wieder neoliberale Muster vor, innerhalb derer wirtschaftliche Aspekte zunehmend wichtiger geworden sind als die Situation der Pflegekräfte in den Krankenhäusern.

In diesem Themenblock identifizierte Ayşe Dayı (Academy in Exile, Türkei/ FU Berlin) die wichtigsten Mechanismen, die sich auf den gleichberechtigten Zugang zu reproduktiven Dienstleistungen während einer Pandemie auswirken: die Versorgung mit Empfängnisverhütungsmitteln, der Zugang zu Abtreibungen sowie die Versorgung im Bereich der reproduktiven Gesundheit. Anikó Gregor (Eötvös Loránd University, Ungarn) erläuterte, wie sich das aktuelle Lockdown-Szenario und die Veränderung der Arbeitsbedingungen auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in ungarischen Haushalten auswirkten.

Entgegen der allgemeinen Erwartungen scheinen sich Männer* in Ungarn seit Beginn der Krise mehr an der Care-Arbeit zu beteiligen – geschlechtsspezifische Unterschiede sind leicht zurückgegangen. Am Ende hob Vidisha Mishra (International Institute for Global Health, United Nations University) hervor, wie sich in Zukunft eine gleichberechtigte Arbeitsteilung durch technische Fortschritte verändern wird.

Anstieg von Gewalt gegen Frauen* und LGBT*IQs im Lockdown

Ein weiteres globales Thema, welches durch das Corona-Brennglas im Fokus der Aufmerksamkeit von Feminist*innen und Geschlechterforscher*innen steht, ist die massive Zunahme von sexualisierten Übergriffen. Zwar hat diese Gewalt in verschiedenen Weltregionen unterschiedliche Intensitäten und Formen angenommen, doch die wachsende Zahl und Heftigkeit sexualisierter Gewalt ist ein weltweites Phänomen.

Die Abriegelung während der Pandemie versprach Sicherheit, gefährdete aber die körperliche Gesundheit sowohl auf der Ebene des Gewalterlebens als auch durch den Verlust des Zugangs zu Ressourcen für das tägliche Überleben, das in den meisten Fällen von Frauen* gesichert wird. Die UN- Women bezeichnet die gestiegene Anzahl von Fällen sexualisierter Gewalt bereits als „Schattenpandemie“. Aleida Luján Pinelo (University of Turku, Finnland) zeigte auf, dass Feminizide nicht nur im globalen Süden, sondern global vorkommen.

In der aktuellen Debatte wird das Fehlen angemessener Konzepte zur Analyse sexualisierter Gewalt im europäischen, vor allem auch im deutschsprachigen Raum bemängelt. Während in Lateinamerika das Konzept des Feminizids für den Mord an einer Frau* auf Grund ihrer Geschlechtsidentität zum Teil bereits Einzug in Gesetzbücher gefunden hat, ist es in Deutschland weitestgehend unbekannt. Morde in Partner*innenschaften werden als Beziehungsdrama gelabelt. Über sexualisierte Gewalt während der Pandemie in Peru berichtete Aranxa Pizarro Quiñones (Pontificia Universidad Católica, Peru).

Bereits in den ersten 100 Tagen des Lockdowns wurden dort 23 Feminizide und 522 Vergewaltigungen gemeldet. Insbesondere Trans*- Personen sind massiv von Gewalt bedroht, tauchen aber nicht in Untersuchungen auf, da sie nicht als legitime Staatsbürger*innen verstanden werden. Der also eigentlich als Schutz gedachte Lockdown ist in Peru letztlich zu einer Falle für Frauen* und LGBT*IQ-Personen geworden. Auch Sheela Saravanan (University of Hyderabad, Indien) beschäftigte sich mit den Auswirkungen des Lockdowns.

Für den indischen Kontext erläuterte sie, dass, obwohl Frauen* in den letzten Jahren immer stärker an politischen Prozessen beteiligt wurden, es unüblich ist, sich Hilfe bei sexualisierter Gewalt zu suchen. Ailynn Torres Santana (Rosa Luxemburg Stiftung, IRGAC / FLACSO, Ecuador) wiederum beschrieb, wie in der Corona-Krise deutlich wurde, dass das Funktionieren der Gesellschaft von “systemrelevanten” Arbeitskräften abhängig ist.

Gleichzeitig sind es genau diese Personen, die unverhältnismäßig oft von Gewalt betroffen sind. Besonders trifft es indigene oder Schwarze Frauen*, die in vielen Ländern des Globalen Nordens die Care-Arbeit in anderen Familien übernehmen, und Sexarbeiter*innen. Die Corona-Krise macht also nicht, wie oft behauptet, alle gleich, sondern verschärft soziale Ungleichheiten.

Veränderungen in Grenzregimen

Im dritten transnationalen Dialog wurde die Frage der Auswirkungen für vulnerable Gruppen als global relevantes Thema erörtert. Die Schließung von Fluchtrouten und ausgesetzte Asylprogramme haben sich in Europa und auf der ganzen Welt drastisch erhöht. Die Staaten haben die Gesundheitskrise politisch ausgenutzt, um Grenzen zu schließen und Einreisen zu verweigern.

Gleichzeitig wurden verschiedene prekär bezahlte Tätigkeiten wie die private Altenpflege, die Arbeit in Schlachthäusern oder Erntehelfertätigkeiten, die in Deutschland hauptsächlich von mittel- und osteuropäischen Arbeiter*innen ausgeübt werden, plötzlich als systemrelevante wichtige Tätigkeiten deklariert und die Grenzen für Menschen, die in diesen Sektoren arbeiten, geöffnet. Begüm Başdaş (Einstein Fellow, Humboldt-Universität zu Berlin) arbeitet zu der verheerenden Situation Geflüchteter auf der Insel Lesbos.

Sie stellt in ihren Ausführungen die Herausforderungen dar, als Wissenschaftlerin* und Aktivistin* vor Ort in Refugee-Camps aktiv zu sein und angesichts der sich durch die Corona-Krise immer weiter verschlimmernden Situation keine Handlungsmöglichkeiten zu haben. Prekäre Lebenssituationen durch die Corona-Krise beschreibt auch Olympia Bukkakis (Queens against Borders) in einem Bericht, wie der Bereich der Performancekunst queerer Geflüchteter in Zeiten der Pandemie vor besondere finanzielle Herausforderungen gestellt wird. Zwar gab es zu Beginn staatliche Soforthilfen, die unabhängig vom staatsbürgerschaftlichen Status ausgezahlt wurden, doch wurden diese schnell auch an Bedingungen geknüpft, die für prekär lebende, migrantisierte queere Künstler*innen nicht zu erfüllen sind.

Auch Radha Hedge (New York University) fokussierte die soziale Exklusion in Krisenzeiten und appellierte an eine globale Solidarität. Das Virus hat eine Reihe von neuen Fragen zu Migration, Mobilität und Grenzen ausgelöst und gezeigt, dass sich bekannte Strukturen in kürzester Zeit verändern können. Die Wirtschaft wurde auf den Kopf gestellt und die gravierenden Lücken in Gesundheits- und Sozialsystemen auf dem ganzen Globus aufgezeigt. Radha Hedge hält fest, dass das Virus eben nicht alle gleichbehandelt, sondern dass in der Pandemie Fragestellungen von rassistischen Zuschreibungen, geschlechtlicher sowie sexueller Identität, Klasse und Körper die Betroffenen vor ganz neue Problemlagen stellen.

Geschlechterforschung, feministische Politik und der konservative Backlash

Die letzte Sitzung war der Erörterung der Herausforderungen gewidmet, vor denen die Geschlechterforschung durch das Erstarken konservativer Kreise steht: Antifeminismus ist auch während der Corona-Krise ein prominentes Thema. Fake News werden verbreitet und die Pandemie wird als Argument benutzt, um den konservativen Gegenschlag gegen Geschlechterforschung und feministische Politik zu legitimieren und Aktivist*innen sowie Geschlechterforscher*innen zu diffamieren. Gleichzeitig wird aber die Frage nach Erkenntnissen, die die Gender Studies und feministische Politik zur Bewältigung der aktuellen Gesundheitskrise in der Zukunft bei- tragen können, relevanter.

Zu diesem Dialog wurde Gülay Caglar (Freie Universität Berlin) eingeladen, die eine feministische Perspektive in die Streitigkeiten um Wissen in der Corona-Krise ein- brachte. Sie erläuterte die Beziehung zwischen Wissensproduktion und der Art und Weise, wie dieses Wissen in der Gestaltung von politischen Maßnahmen genutzt wird. In der aktuellen Post-Wahrheit-Ära, argumentiert sie, sind nicht nur (Rechts-)Konservative sehr geneigt, nicht an wissenschaftliche Erkenntnisse zu glauben. Immer mehr Menschen ringen damit, die Ereignisse in der Welt einzuordnen und zollen Forschungsergebnissen wenig Anerkennung. Gülay Caglar fordert dazu auf, zu ergründen, wie geschlechtsspezifische Normen beeinflussen, was als wissenschaftliches Wissen betrachtet wird. Die brasilianische Journalistin Andrea Dip (Agencia Pública, Brasilien) kommentierte das verheerende Panorama der Gender-Politik in Brasilien seit dem Amtsantritt des Präsidenten Jair Bolsonaro und wie die Corona-Krise die Situation der bedürftigsten Gruppen verschlimmert.

Seit Beginn der Pandemie wurden Gesetzesvorlagen zur Abschaffung des Rechts auf legalen Schwangerschaftsabbruch eingebracht und wichtige Institutionen, wie das größte Servicezentrum für Frauen*, die Vergewaltigung und häusliche Gewalt überlebt haben, geschlossen. Andrea Dips Vorhersagen sind alles andere als optimistisch: Sie glaubt, dass sich die Regierung verstärkt auf ihre konservative Unterstützungsbasis ausrichten wird und daher unter anderem Frauen*, Feministinnen*, Akademikerinnen*, Journalistinnen* und LGBT*IQs zunehmend Gewalt ausgesetzt sein werden. Julia Roths (Universität Bielefeld) Schlussbeitrag fokussierte die Schnittstelle zwischen rechtspopulistischen Diskursen und Debatten über Covid-19 und identifizierte “Gender” als ein übergreifendes Kernthema.

Sie argumentierte, dass die Pandemie als eine Art Brennglas fungiere, durch das Ungleichheiten, mit denen wir lange Zeit konfrontiert waren, in neuen Dimensionen sichtbar oder verstärkt werden. Die engen Verflechtungen zwischen neoliberalen Strukturen, kolonialer Kontinuität und geschlechtsspezifischen Asymmetrien wurden in dieser Krise in erschreckender Weise sichtbar.

1 Der Mord an Frauen* auf Grund ihrer Geschlechtsidentität wird in der Geschlechterforschung, aber auch im aktivistischen Bereich seit einigen Jahren vermehrt als Femizid oder Feminizid bezeichnet. Während der Begriff Femizid in der englischen Sprache eingeführt wurde, um den Fokus auf die Geschlechtsidentität des Opfers eines Tötungsdeliktes zu lenken, hat die mexikanische Wissenschaftlerin Marcela Lagarde das Konzept Feminizid etabliert, um auf die strukturelle Ebene der Tötung von Frauen* aufmerksam zu machen. Mittlerweile wird der Begriff Feminizid dort auch im Strafrecht angewendet. In den letzten Jahren hat der Begriff auch in den deutschen Kontext Eingang gefunden und wird vor allem in aktivistischen Debatten und von Geschlechterforscher*innen verwendet, auch wenn weiterhin um die Begriffsverwendung gerungen wird. Es existieren aktuell Bestrebungen, den Begriff Femi(ni)zid auch in die deutsche Gesetzgebung einzubringen, um Mord auf Grund der Geschlechtsidentität sichtbarer machen und spezifisch bestrafen zu können.

Weitere Informationen

Ausführliche Artikel zu den verschiedenen Themen können in Blogbeiträgen nachgelesen werden, die in Zusammenarbeit mit dem „Forum Transnationale Studien“ entstanden sind. Diese wurden unter dem Thread #TransnationalFeminisms im #DossierCorona des TRAFO-Blogs veröffentlicht und sind unter folgendem Link zu finden: https://trafo.hypotheses.org/category/dossier-corona/transnationalfeminisms