Zusammenführung der Kleinen Fächer im 3. BA Obstbaugelände und Neubau Naturwissenschaftliche Bibliothek

Entwurf der Holzfassade / Schnittansicht

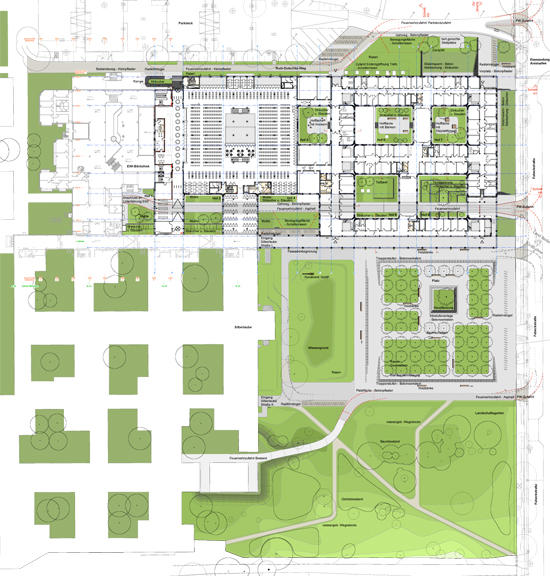

Lageplan des Neubaus und der Freiflächen mit Bestand der Silberlaube und der Erziehungswissenschaftlichen Bibliothek

Projektgegenstand und Verfahren

Das Projekt beinhaltet die räumliche Zusammenführung der Kleinen Fächer (ZKF) des FB Geschichts- und Kulturwissenschaften in einem Institutsgebäude, gemeinsamen Lehrräumen und einer gemeinsamen Bibliothek auf dem sog. Obstbaugelände. Für die Zusammenführung der Kleinen Fächer wurde ein Antrag zur Förderung von Forschungsbauten nach Art. 91b GG gestellt, den der Wissenschaftsrat in seiner Sitzung vom 28.05.2009 der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) zur Förderung empfohlen hat. Ein weiterer Teil des Projektes ist die räumliche Zusammenführung der fünf Bibliotheken der drei naturwissenschaftlichen Fachbereiche Mathematik und Informatik, Physik sowie Biologie, Chemie, Pharmazie in einer gemeinsamen Bibliothek. Der Neubau der naturwissenschaftlichen Bibliothek ist als separate Etage innerhalb der geplanten neuen Bibliothek vorgesehen. Die gesamte Maßnahme „Zusammenführung der Kleinen Fächer“ und „Neubau Naturwissenschaftliche Bibliothek“ umfasst eine Hauptnutzfläche von rund 12.250 m2 mit rund 51.500.000 € Gesamtkosten.

Wegen der großen städtebaulichen Bedeutung der Aufgabe wurde im Dezember 2004 ein europa-weites Wettbewerbsverfahren mit einem vorgeschalteten Bewerberauswahlverfahren ausgeschrieben. Unter dem Vorsitz des Architekten Volker Staab, Berlin, vergab das Preisgericht am 03.06.05 den 1. Preis an Florian Nagler Architekten, München. In zwei europaweiten VOF-Verfahren wurden die Ingenieurbüros für Tragwerksplanung - das Büro Leonhardt. Andrä und Partner, Berlin - und für Technische Ausrüstung - die Planungsgruppe M + M AG, Hamburg - ausgewählt. Für die Planung der Freianlagen wurde im Frühjahr 2009 ein Gutachterverfahren durchgeführt. Das Auswahlgremium entschied sich einstimmig für die Arbeit des Büros Häfner / Jimenez, Berlin.

Lage des Baugrundstücks

Das Baufeld liegt östlich der Silberlaube an der Fabeckstraße. Mit dem vorliegenden Vorentwurf wird gemäß der Wettbewerbsüberarbeitung (Stand Februar 2008) nur noch der nördliche Teil des Baufeldes bebaut, der mittlere und südliche Teil wird als Baulandreserve frei gelassen.

Bestand und Planung

Der geplante Neubau grenzt direkt an die Bestandsgebäude der Silberlaube und der Erziehungswissenschaftlichen Bibliothek. Durch einen neuen zentralen Eingangsbereich werden die Erziehungswissenschaftliche Bibliothek, die Bibliothek der Kleinen Fächer und der Naturwissenschaften miteinander verbunden. Der Neubau greift die städtebauliche Grundidee des Wettbewerbs für das gesamte Areal aus dem Jahre 1963 auf und setzt die vorhandene zwei- bis dreigeschossige Bauweise mit innen liegenden Höfen fort, wobei sich der Schwerpunkt hin zur dreigeschossigen Bebauung verschiebt. Das 2008 in einem Masterplan fixierte städtebauliche Konzept basiert auf dem Ergebnis des Wettbewerbs von 2005 und sieht für die Bebauung des gesamten Areals die dreiseitige Fassung eines an der Fabeckstraße gelegenen Platzes vor.

Äußere Gestaltung

In Anlehnung an den Gebäudebestand wurde für die Baumaßnahme der Kleinen Fächer eine Fassade entwickelt, die auf den Prinzipien der Fassaden von Rost- und Silberlaube basiert: Modularität, Differenzierung nach Nutzungsart, horizontale Bandstruktur (Paneele, Öffnungsflügel, Festverglasungen) mit Brüstungsstreifen, einheitliche Materialität, außen liegender Sonnenschutz. Im Hinblick auf den BMVBW-Leitfaden Nachhaltiges Bauen und die Verwendung von regenerativen Baustoffen ist eine Holz-Glas-Fassade vorgesehen.

Innere Entwurfskonzeption

Das Gebäude ist funktional in drei Teilbereiche gegliedert: das Institutsgebäude mit den Büros und Arbeitsräumen der Wissenschaftler, die Bibliotheken und eine dazwischen geschaltete Spange mit Seminarräumen und Hörsälen, die von den beiden anderen Bereichen aus direkt zugänglich ist. Die 17 einzelnen Institute im Institutsgebäude sind in den vier großen Bereichen Altertum, Vorderer Orient, Ostasien und Religion zusammengefasst, von denen jeweils zwei auf einer Etage angeordnet sind. Die Haupterschließung verläuft entlang der Seminarraumspange. Davon gehen jeweils Mittelflure ab, die über die studentischen Aufenthaltsbereiche und eine zweihüftige Bürospange zusätzlich miteinander verbunden sind. Die Bibliotheken sind vom neuen Zugangsbereich aus über zwei parallele Hauptwege, die auch die direkte Verbindung zu den Seminarräumen herstellen, erschlossen. Im Zentrum der neuen Bibliothek liegt ein zentraler Luftraum mit Oberlicht. Dort dienen direkt an die Hauptwege angelagerte Treppen als vertikale Haupterschließung. Über Zwischenflure im Bereich der Seminarräume und Hörsäle ist der (gesicherte) Zugang von den Bibliotheken zum Institutsbereich (und umgekehrt) möglich. Das Gebäude ist vollständig barrierefrei erschlossen

Ökologie und Energie

Die Zielsetzung der Planung liegt darin, ein möglichst wirtschaftliches und ökologisches Gebäude mit Unterschreitung der ENEV 2009 (Zugrundelegung der ENEV 2009 einschließlich der DIN V18599 und des BMVBW-Leitfadens Nachhaltiges Bauen) zu entwickeln. In der energetischen Bewertung sind raumlufttechnische Anlagen, Beleuchtungsanlagen und die Zonierung und Nutzung des Gebäudes berücksichtigt. Für die Wärmeversorgung des Gebäudes sind für die Bibliothek eine Fußbodenheizung und für den Institutsbereich statische Heizflächen vorgesehen. Seminarräume und Hörsäle erhalten als Versammlungsstätten, wie auch die innen liegenden Bereiche, eine Lüftungsanlage. Zur Nachtauskühlung wird die Speichermasse des Gebäudes herangezogen: im Institutsgebäude erfolgt die Nachtauskühlung über die manuelle Öffnung der Fenster, die mit einem Wetterschutzgitter versehen sind. In der Bibliothek werden die Fenster zur Nachtkühlung elektromotorisch geöffnet, Öffnungsflügel in den Oberlichtern dienen dem Ausströmen der erwärmten Luft. Die Steuerung erfolgt über Wind- und Regenwächter. Die Nachtauskühlung wird über die Gebäudeautomation in Abhängigkeit der Außen- und Innentemperaturen gesteuert. Ein gleichzeitiger Betriebszustand Nachlüftung - Betrieb Klimaanlage ist über die Regelung ausgeschlossen.

Die Auswahl der Lampen, Leuchtmittel und Vorschaltgeräte und die Lichtsteuerung folgen dem Anspruch einer wirtschaftlichen Betriebsweise und den aktuellen Vorgaben der AMEV für eine Bildungseinrichtung unter Einhaltung des Niedrigenergiehausstandards der ENEV 2009.

Um den Trinkwasserbedarf zu reduzieren, gelangen wasserlose Urinale zum Einsatz. Die Waschtischarmaturen werden als Selbstschlussarmaturen mit einer definierten Laufzeit vorgesehen.

Blick in einen Innenhof / Blick in ein Büro / städtebauliches Konzept - Masterplan / zentraler Platz

Außenanlagen

Die Außenanlagen gliedern sich in den neuen Eingangsplatz, den sogenannten Wiesengrund – eine Grünfläche zwischen Eingangsplatz und Silberlaube, deren spätere Überbauung im Rahmen des Masterplans vorgesehen ist - und den bestehenden Grünbereich Richtung Schwendener Straße, der ebenfalls als Baulandreserve dient. Der neue Eingangsplatz ist zentral an der Fabeckstraße gelegen und soll entsprechend dem Thema „Obstbaugelände“ als Kirschbaumgarten mit Zierkirschen gestaltet werden. Als große Freifläche zwischen kompakten Gebäudekomplexen kommt ihm innerhalb der „Campusuniversität“ eine besondere Bedeutung zu. Das Gestaltungsprinzip von Rost- und Silberlaube mit ihrem regelmäßigen Raster, welches von in das Raster eingepassten Höfen unterschiedlicher Größe überlagert wird, bestimmt auch die Gestaltung des Kirschbaumgartens, der aus unterschiedlich proportionierten Rasenflächen und sich überlagernden Wegen besteht. Der Kirschbaumhain wird von Sitzstufen eingefasst und unter den Bäumen befinden sich Bänke zum Aufenthalt. Die Höfe im Gebäudeblock bieten jeweils mit einer kleinen befestigten Fläche, Pflanzen und Sitzelementen Platz für Aufenthalt im Freien mit direktem Zugang aus dem Gebäude.

(Iren Böhme, Referat Bauplanung)

Projektdaten:

Planung und Ausführung Hochbau LPH 2-8 | seit Februar 2008

Florian Nagler Architekten München

Planung Haustechnik LPH 2-5 | Dezember 2008 bis Dezember 2011

Planungsgruppe M + M AG, Hamburg

Planung und Ausführung Haustechnik LPH 5-8 | seit Januar 2012

Ingenieurgesellschaft W33 mbH, Berlin

Planung und Ausführung Tragwerksplanung LPH 2-6 | seit Dezember 2008

Leonhardt. Andrä und Partner, Berlin

Planung und Ausführung Freianlagen LPH 2-8 | seit 2009

Häfner / Jimenez, Berlin

weitere Projektbeteiligte:

Fachplanung Brandschutz: Sachverständigenbüro Goldmann, Berlin

Thermische Gebäudesimulation: Büro dezentral, Osnabrück

Baugrund- und Gründungsgutachten: IGU, Berlin

Fachplanung Akustik: AGBM, Berlin

SiGeKo: Thurm Sicherheitstechnik, Berlin

Einreichung Bauplanungsunterlage (BPU) | Herbst 2010

Baubeginn vorgezogene Baumaßnahme (Verlegung Fernwärmeleitung) | März 2011

Baubeginn Gesamtprojekt | voraussichtlich Anfang 2012

Projektsteuerung

Technische Abteilung, Referat Bauplanung / Referat TGA und Betriebstechnik

Perspektivische Darstellungen

Florian Nagler Architekten und Form3d, München, Häfner / Jimenez, Berlin