Schrift oder Bild?

In einer internationalen Kooperation soll an der Freien Universität Berlin eine umfassende Dokumentation über die ägyptischen Hieroglyphen entstehen

Von Stephan Seidlmayer

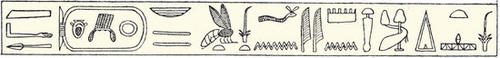

Nein, die altägyptischen Hierogylphen sind keine Bilderschrift. Das ist das Erste und Wichtigste, das ein Ägyptologe dazu sagen muss! In der Prachtschrift der großen Denkmäler sind die einzelnen Zeichen zwar noch als Bilder zu erkennen – auch unsere Buchstaben sind ja aus Bildzeichen grafisch abstrahiert –, aber schon in der hieratischen Schreibschrift sind die Bildformen unkenntlich. Die Grundlage der ägyptischen Hieroglyphenschrift sind Zeichen, die für einzelne Laute oder Gruppen von Lauten stehen. Dies war die große Entdeckung Jean François Champollions, dem 1822 der Durchbruch in der Entzifferung gelang. Diese Einsicht brach fundamental mit uralt hergebrachten Vorstellungen, die Hieroglyphen seien ein allegorisch-symbolischer Code, eine Ideenschrift. Die ägyptische Hieroglyphenschrift ist also eine ganz normale Schrift, die eine ganz bestimmte Sprache, nämlich das Ägyptische notiert. Sie wird nicht „gedeutet“ oder „entziffert“, sondern gelesen.

Damit es nicht langweilig wird, hat die Hieroglyphenschrift aber schon ein paar Besonderheiten auf Lager. So gibt es Abkürzungszeichen für ganze Wörter und Wortfamilien – sogenannte Logogramme–, vor allem aber gibt es eine Gruppe von Zeichen, die Wörter in Bedeutungskategorien klassifizieren, die sogenannten Determinative. Gerade diese Zeichen sind ein „Segen“. Da oft die Bedeutung der Wörter nicht bekannt ist, sehen wir wenigstens an den Klassenzeichen, was gemeint ist: So können die Zeichen beispielsweise auf ein Wort für ein Tier hinweisen, auf ein Wort für etwas Schlechtes oder auf ein Verb, das Bewegung vermittelt. Faszinierend ist das zugrundeliegende System der kulturellen Kategorien, das hier sichtbar wird – und seine Rekonstruktion steht im Fokus der Forschung.

Nachdem all das gesagt ist, dürfen wir auch zugeben, dass die Hieroglyphen eben doch näher an den Bildern sind als unsere Schrift. Oder sind die ägyptischen Bilder näher an der Schrift als unsere Bilder? Beides ist richtig. In den großen Kompositionen der ägyptischen Monumente gehen Bild und Schrift eine überraschende Symbiose ein. Die einzelnen Szenen stehen nicht in einem visuellen Raum, sondern wie Buchstaben auf der Zeile, und in denselben abstrakten Bildraum sind Texte, eng koordiniert mit den einzelnen Bildern eingeschrieben. Es gibt sogar Fälle, in denen die Buchstaben als Bilder ernst genommen werden: So wurden bei Inschriften in Grabkammern etwa in Darstellungen von Hornvipern das Zeichen für „f“ geköpft, damit die Vipern dem Toten nicht schaden können.

Die erstaunlichste Eigenschaft der Hieroglyphenschrift ist, dass ihr Zeicheninventar offen ist. Natürlich gab es einen Kernbestand von etwa 500 bis 1000 Zeichen, die man in der Schule lernen konnte. Aber man musste darauf gefasst sein, immer wieder neuen Zeichen zu begegnen, und man konnte als Schreibender selbst neue Zeichen bilden. Grundlage dafür waren Regeln, nach denen Bildern Zeichenwerte zugeordnet werden konnten. Das war ein intellektuelles Spiel: Schreibt man nur mit den wenigen bekannten Zeichen, etwa in der Verwaltung –, oder konfrontiert man den Leser ständig mit neuen Formen, wie in den späten Tempel-Inschriften üblich? Das ist das eigentlich Besondere der Hieroglyphenschrift, dass sie in ihrer historischen Entwicklung und in den sozialen Sparten ihres Gebrauchs um Kategorien flexibler ist als alle Schriften unseres kulturellen Umfelds.

Die Hieroglyphen sind ein faszinierendes Forschungsgebiet. Statistiken zu Zahl und Häufigkeit der Zeichen sowie zu deren Gebrauch könnten ein Schlüssel zur sozialen und intellektuellen Dimension der Schrift im alten Ägypten sein. Aber dazu bräuchte man eine vollständige Liste der Zeichen, und die gibt es nicht. In unserer Schrift ist es klar, was ein „a“ ist – egal, in welcher Drucktype es vorliegt. Bei der Hieroglyphenschrift ist dieser essenzielle Unterschied zwischen Basiszeichen und grafischer Variante nicht so leicht zu erkennen. Das gelingt nur in der historischen Sammlung, die den Blick gleichzeitig auf ikonografische Formen und auf linguistische Funktionen der Zeichen lenkt – eine gigantische Aufgabe. Es ist kein Wunder, dass das Fach Ägyptologie über keine halbwegs vollständige und aktuelle Zeichenliste verfügt.

Im Rahmen des Innovationsfonds der Freien Universität Berlin wurde der Einstieg in ein Projekt bewilligt, das zur Lösung beitragen soll. Die Riesenaufgabe muss schrittweise angegangen werden. In Kooperation mit dem Projekt „Altägyptisches Wörterbuch“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften bauen die beteiligten Wissenschaftler eine digitale Plattform im Internet auf, mithilfe derer das umfassende Material der Zeichenformen und Gebrauchsweisen verwaltet werden kann.

Mittelfristig soll ein internationales Netzwerk von Spezialisten die kontinuierliche Fortentwicklung dieses Instruments tragen. Mit seiner Hilfe werden wir einen neuartigen Blick auf die immer noch faszinierende Hieroglyphenschrift in ihrer historischen und sozialen Wirklichkeit gewinnen.

Der Autor ist Professor für Ägyptologie an der Freien Universität Berlin