Die Steineversteher

Ein Team um den Geologen Mark Handy erforscht, wie die Erdkruste fließt

Von Carsten Wette

Kann man Steine zum Sprechen bringen? Für Mark Handy gibt es darauf nur eine Antwort, und die treibt ihn an. „Die Stärke und Verteilung von Erdbeben kann man mit Seismographen sehr genau messen“, sagt der Geologie-Professor der Freien Universität Berlin. „Doch wir müssen auch die Bedingungen im Erdinneren verstehen, die zu Erdbeben führen.“ Ebenso ungeklärt ist, was im Gestein abläuft, wenn ruckartig die gigantische Spannung abfällt, die sich zwischen ineinander verhakten tektonischen Platten über Jahrhunderte bis Jahrtausende angestaut hat. Neue Erkenntnisse gibt es nach Handys Überzeugung nur dann, wenn man die Spuren des gesamten Erdbebenzyklus – also die Zeit von einem großen Erdbeben zum nächsten – im Gestein besser deuten kann.

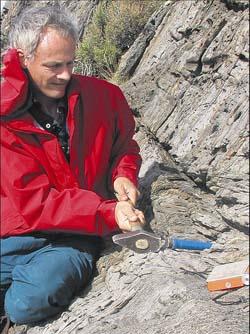

Mark Handy entdeckte mit einem Team alte Bewegungsflächen, die Aufschlüsse über den Verlauf von Erdbeben erlauben. Foto: Freie Universität Berlin |

Ein Wissenszuwachs ist für die Menschheit wichtig – denn vielleicht wird es einmal möglich, sich besser vor Erdbeben zu schützen. Immerhin stehen Millionenstädte wie Istanbul oder San Francisco auf Grenzen zwischen tektonischen Platten und sind damit bedroht.

Im Rahmen eines Projekts der Deutschen Forschungsgemeinschaft suchte der gebürtiger Neuengländer Handy, der neben einem amerikanischen auch einen schweizerischen Pass hat, vor fünf Jahren mit anderen Forschern der Freien Universität zunächst nach Regionen, in denen die Erdkruste gleichzeitig Spuren von zwei verschiedenen Gesteinsverhalten aufweist: sprödes Brechen und duktiles Fließen. Aus Laborversuchen hatte man abgeleitet, dass die größten Erdbeben an diesem sogenannten spröd-duktilen Übergang in der Erdkruste häufiger entstehen. Spuren dieses Übergangs können wertvolle Hinweise geben über jene physikalische und chemische Vorgänge, die zur Bildung von Erdbeben entlang großer tektonischer Störungszonen führen.

Die Wahl der Wissenschaftler fiel auf den Norden der Costa Brava, mit der Spanien- Urlauber vor allem Sonnenbrand verbinden. Handy assoziierte mit dem Naturpark Cap de Creus, den er schon von geologischen Exkursionen aus Studententagen kannte, freilich etwas anderes: Das Areal am östlichsten Punkt der iberischen Halbinsel bot ideale Bedingungen, um die Abläufe bei der Verformung des Erdinnern nachzuvollziehen. Dort sind durch sogenannte tektonische Hebung und Erosion ehemalige Scherflächen am Rande tektonischer Platten aus ursprünglich zehn bis 15 Kilometern Tiefe an die Erdoberfläche getreten.

Was die Wissenschaftler an dem Küstengebiet vor allem interessierte, waren Mineralien, die durch Verformung in der Tiefe umgewandelt oder gar zum Schmelzen gebracht wurden. Denn Glas als Überrest von Gesteinsschmelze in solchen Scherbahnen ist Zeuge eines Erdbebens. „Bei hoher Spannung und vor allem hoher Verformungsgeschwindigkeit entlang von verkeilten Erdplatten kann es in diesen Tiefen kurzzeitig mehr als 1200 Grad heiß werden“, erläutert der Tektoniker. Durch die rasche Druckentlastung wird Energie freigesetzt, was binnen Bruchteilen von Sekunden zur Entstehung von Gesteinsglas und seismischen Wellen führt. In den obersten 30 Kilometern der Erdkruste liege das Hypozentrum der meisten Erdbeben, also die Quelle der seismischen Wellen, erklärt Handy. Auch das stärkste je gemessene Beben 1960 in Chile mit 9,5 auf der Richterskala hatte sein Hypozentrum in einer Tiefe von etwa 30 Kilometern.

Bei ihren Untersuchungen in Spanien konnten die Berliner Wissenschaftler auf kollegiale Hilfe einer Forschergruppe aus Barcelona bauen: Zur Verfügung gestellt wurden geologische Karten sowie Flugzeug- und Satellitenaufnahmen. Doch aus Entfernungen von rund 50 bis 200 Metern war die ehemalige Störungszone noch nicht erfasst. Von einer Übersicht aus dieser Höhe versprachen sich die Berliner allerdings Erkenntnisse über die Vernetzung der Scherflächen entlang der ehemaligen Plattengrenze. „Wir haben eine technisch wenig aufwändige Methode genutzt, um das Gebiet zu erfassen“, sagt Handy und schmunzelt. Der Trick: Zwei Mitarbeiter des Teams ließen einen Riesendrachen steigen, an dem eine ferngesteuerte Digitalkamera befestigt war. Die Gegend wurde so Stück für Stück durch hoch auflösende Fotos aus der Drachenperspektive kartiert.

Diese Aufnahmen und Messungen sowie etliche Gesteinsproben nahmen die Wissenschaftler im Labor unter die Lupe. Kooperiert wurde mit verschiedensten Spezialisten: mit Materialwissenschaftlern, Geophysikern, und Geochemikern; die Zusammenarbeit reichte bis nach Oslo und Liverpool.

Die Ergebnisse glichen dem Fund einer Nadel im Heuhaufen: „Wir haben erstmals den Zusammenhang zwischen brüchigem und duktilem Verhalten im Gestein und der Entwicklung einer großen tektonischen Störung belegt“, sagt der 48-Jährige, den die Verformungseigenschaften von Gestein seit Beginn seines Studiums in den USA fasziniert haben. Somit konnte man nicht nur den räumlichen, sondern auch den zeitlichen Verlauf der Vernetzung von Scherflächen in der Tiefe während einer Phase des Erdbebenzyklus ablesen.

Die fossilen Beben, die in Spanien entdeckt wurden, ereigneten sich nach Berechnungen der Spezialisten vor etwa 270 Millionen Jahren und erreichte Stärken von eins bis zwei auf der Richterskala. „Uns interessieren eigentlich Stärken von sechs bis acht mit einer Ausdehnung von hunderten bis tausenden Quadratkilometern“, betont der Geowissenschaftler. Warum die Spuren von großen Erdbeben im Gestein nicht besser erhalten sind, bleibt vorerst ein Rätsel: „Vielleicht liegt es am selektiven Gedächtnis von Gesteinen, oder an der Eigenschaft von großen Erdbeben, ihre eigenen Spuren in der Tiefe zu verwischen“, vermutet Handy. Trotzdem erlaube die Auswertung in Spanien Schlüsse auf aktive Erdbebenregionen: Die Entdeckung, wie sich Scherbahnen vernetzen, erklärt eventuell, warum Erdbeben in Raum und Zeit nicht zufällig verteilt sind, sondern vielmehr in linearen Mustern auftreten: „Man spricht von kommunizierenden Erdbeben“, meint Handy und lacht. „Das Gebiet in Spanien ist Teil einer Störung, die die gesamten Pyrenäen durchzieht“, erläutert Handy weiter, der selbst bisher „nur ein kleines Erdbeben in Basel“ erlebt hat. Wenn man anhand der Spuren hier die Bewegungen der Erde verstehe, könne man Rückschlüsse auf andere Gebiete ziehen, etwa auf die San-Andreas-Störung, die die westliche Küste von Nordamerika in zwei Teile schneidet.

Auf Basis der Erkenntnisse aus Spanien will das Team um Handy nun mit Rechenmodellen analysieren, unter welchen Bedingungen und in welchem Maße sich Spannungen entlang zusammenwachsender Scherbahnen auf- und wieder abbauen. Je mehr man darüber weiß, wie sich Verformung und Spannung in der Erdkruste während des Erdbebenzyklus verteilen, desto besser kann man in Zukunft die Auswirkung eines Bebens an der Erdoberfläche abschätzen, erläutert Handy. Die Herausforderungen für die Forschung ist enorm: „Wir müssen Methoden kombinieren, um einerseits die Bewegungsgeschichte von tektonischen Störungen im kontinentalen Ausmaß zu erfassen und andererseits Prozesse im Nanomaßstab zu charakterisieren“, führt Handy aus. „Und wir müssen Vorgänge, die in Bruchteilen von Sekunden ablaufen, ebenso begreifen wie Veränderungen, die sich in Millionen von Jahren entwickelt haben.“ Ein grundsätzliches Problem sei, dass Menschen kürzer lebten als der Zyklus zwischen zwei Erdbeben dauere, betont Handy: „Wir sind also Gefangene unserer Zeit.“

Dies sei allerdings kein Grund aufzugeben, sagt der Tektoniker, denn der rasante technische Fortschritt biete der Forschung mannigfaltige Möglichkeiten. So werde das in einem Jahr einsatzbereite Satelliten-Netzwerk „Galileo“ der Europäischen Union bessere Chancen bieten, auch winzige Bewegungen der Erdoberfläche zu erfassen. Doch eins steht für Handy fest: Dass man den Zeitpunkt für die Zerstörung einer Millionenstadt exakt vorherzusagen wagt, so genau wird man die Steine nie verstehen.