Die alte Angst vor dem Untergang

Angesichts der Terroranschläge von Paris und der Anti-Islam-Bewegung fordern Wissenschaftler der Freien Universität mehr Reflexion im Umgang mit dem Islam

12.06.2015

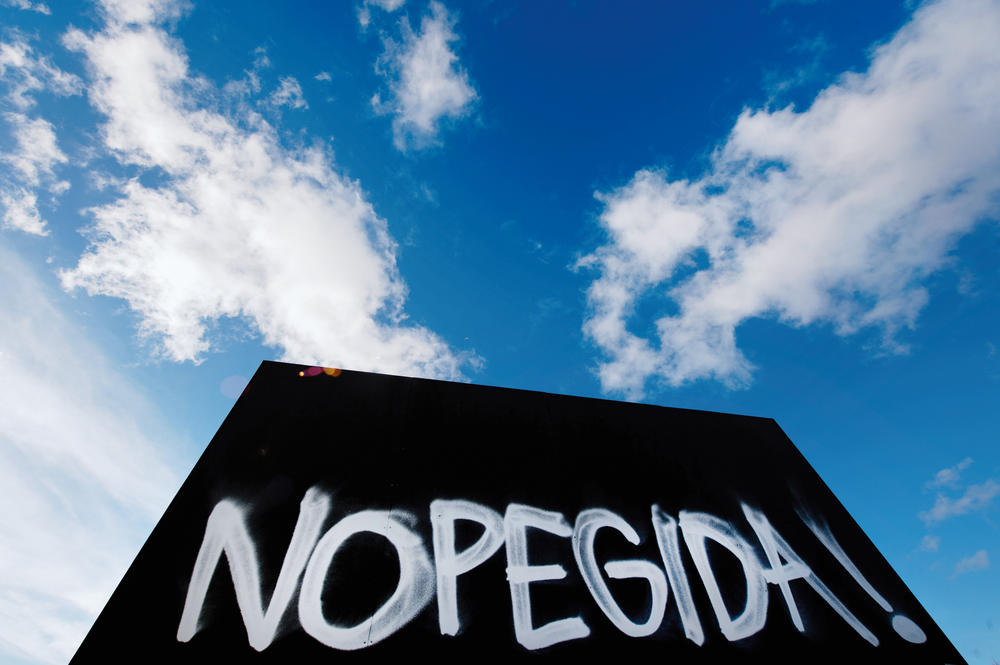

„Der Islam gehört zu Deutschland“ – dieser Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff wird von Politikern gerne zitiert, wenn es darum geht, gegen Islamfeindlichkeit in Deutschland Stellung zu beziehen. Dennoch konnte die Bewegung „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida) mit der Angst vor dem Islam über Wochen Tausende Menschen mobilisieren. Ein Phänomen, an dem die Medien nach Ansicht von Wissenschaftlern nicht ganz unbeteiligt sind.

Die Anhänger der Pegida-Bewegung schüren vor allem Ängste und sorgen für ein Klima der Gewalt und des Misstrauens.

Bildquelle: picture alliance / dpa

Terrorismus, Fanatismus, Frauenfeindlichkeit – es sind nicht gerade positive Schlagworte, mit denen der Islam in Deutschland in Verbindung gebracht wird. Und das nicht erst seit den Anschlägen von Paris, wie Professorin Schirin Amir-Moazami vom Institut für Islamwissenschaft der Freien Universität bedauert: „Das Bild vom angeblich bedrohlichen Islam wird in der Gesellschaft ständig in unterschiedlichen Facetten reproduziert.“

Die Sozialwissenschaftlerin beschäftigt sich seit Jahren unter anderem mit islamischen Bewegungen, Säkularismus und staatlichen Regulierungsversuchen religiöser Pluralität in Europa. Dass Muslime in der Öffentlichkeit immer wieder pauschal mit potenziellen Attentätern und der Islam mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden, findet Amir-Moazami bedenklich. „Es steht außer Frage, dass sich die Attentäter von Paris auf den Islam berufen haben. Dennoch gibt es keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Terrorismus und islamischer Religion.“

Wie das Christentum kenne der Islam viele unterschiedliche Strömungen, weshalb kaum von einem einheitlichen Religionssystem gesprochen werden könne. Innerhalb jeder Gesellschaft fänden sich viele, teilweise sehr unterschiedliche Ausprägungen, die immer an historisch bedingte soziale, politische, kulturelle und öko mische Voraussetzungen geknüpft seien. „Insofern gibt es keinen unveränderlichen Islam, sondern immer nur einzelne Menschen oder auch Bewegungen, die ihn auslegen und leben“, sagt Schirin Amir-Moazami und führt ein Beispiel an. So sollen die Attentäter vom 11. September 2001 vor dem Anschlag auf das World Trade Center noch einen Whiskey getrunken haben, obwohl der Koran nicht nur das Töten untersagt, sondern auch den Alkoholkonsum.

Ressentiments und Misstrauen

„Man weiß im Einzelnen nicht, welche Versionen der Quellenauslegung und Glaubenspraxis für solche Menschen Gültigkeit haben“, sagt sie. Oft seien es Versatzstücke aus ganz unterschiedlichen Quellen, die genutzt würden. Die Biographien der Terroristen seien außerdem äußerst heterogen und ließen sich kaum auf ein einheitliches Profil herunterbrechen. Die Angst vor dem Terror habe jedoch dazu geführt, dass Muslime immer häufiger nicht als Individuen wahrgenommen würden. Zudem hätten in der Gesellschaft Aversionen gegenüber einer Religiosität zugenommen, die so ganz anders als die eigene empfunden werde, konstatiert die Forscherin. „Nach allen Anschlägen gab es eine Art Reflex, Muslimen abzuverlangen, sich von islamistischen Terroranschlägen zu distanzieren“, sagt die Sozialwissenschaftlerin. Der Heterogenität der Islamauslegungen werde das nicht gerecht. Stattdessen deute es auf pauschale Ressentiments und ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Islam hin.

Dass viele Menschen hierzulande dem Islam skeptisch gegenüberstehen, zeigten auch Anfang dieses Jahres veröffentlichte Ergebnisse des Religionsmonitors, einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die noch vor dem Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo durchgeführt wurde. Einer Sonderauswertung zufolge, für die in 13 Ländern insgesamt 14.000 Menschen zu ihren persönlichen religiösen Einstellungen und zum Verhältnis von Religion und Gesellschaft befragt wurden, gaben 61 Prozent der befragten Deutschen an, der Islam passe nicht in die westliche Welt. Rund ein Viertel wollte gar Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland verbieten.

Ähnlich wie in einer Untersuchung der Technischen Universität Dresden zu Teilnehmern der Pegida-Demonstrationen wird auch in der Studie der Bertelsmann Stiftung deutlich, dass Vorbehalte gegenüber Muslimen durch alle Gesellschaftsschichten hindurch bestehen. „Bei Pegida und anderen populistischen Bewegungen zeigt sich, dass diese Menschen annehmen, es gebe eine einheitliche, europäische Kultur, der ein einheitlicher, nicht-europäischer Islam gegenüberstehe“, sagt Amir-Moazami. In der „absurden Forderung, die Islamisierung des Abendlandes zu unterbinden“, werde deutlich, dass weite Teile der Gesellschaft in Deutschland Muslime nach wie vor als eine Art Fremdkörper betrachteten, sagt Amir-Moazami: „Das zeigt, dass islamische Religiosität als unvereinbar mit der europäischen Lebensweise und ihren Werten begriffen wird.“

Festhalten an Stereotypen

Im Kontrast dazu dokumentiert der Religionsmonitor, dass sich die deutschen Muslime entgegen aller Vorurteile sehr wohl an Werten wie Demokratie und Pluralität orientierten. Ursachen dafür, dass Muslime dennoch überwiegend negativ wahrgenommen würden, sieht Amir-Moazami unter anderem im Festhalten an Stereotypen – und einer zum Teil einseitigen Berichterstattung. So werde etwa dem salafistischen Extremisten Pierre Vogel in den Medien immer wieder ein Forum geboten. „Die sogenannte friedliche Mehrheit der Muslime hat dagegen in der öffentlichen Diskussion kaum eine Stimme“, stellt Schirin Amir-Moazami fest.

Roman Peperhove, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsforum Öffentliche Sicherheit der Freien Universität, sieht die Vorbehalte gegenüber Muslimen ebenfalls kritisch. „Die argumentative Vermischung von Islam, Migration und Terrorismus, der man derzeit immer wieder begegnet, führt nicht weiter“, sagt Peperhove. Die Diskrepanz zwischen empfundener und tatsächlicher Bedrohung durch islamistisch motivierte Terroristen sei in der Bevölkerung doch sehr groß. „Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht“, sagt Peperhove. Der Konflikt zwischen Sicherheitsbedürfnis, Überwachung und Einschränkungen der persönlichen Freiheit ist ein wichtiger Aspekt der Sicherheitsforschung. Deshalb müsse man in der Debatte auch immer wieder hervorheben, welche Freiheiten die Menschen in Europa bislang genießen, sagt Peperhove: „Diese Freiheit ist ein hohes Gut.“ Eines, das unnötig aufs Spiel gesetzt wird, wenn Politiker nach Anschlägen reflexartig mehr Sicherheitsmaßnahmen forderten: „In der Regel sind es herkömmliche Polizeimethoden, die zur Aufklärung solcher Taten wie der von Paris führen“, sagt der Wissenschaftler. Die Einführung neuer Sicherheitsmaßnahmen dagegen bedeute nicht selten einen umfangreichen Eingriff in bürgerliche Rechte und befördere Stereotype und gesellschaftliche Ausgrenzung, warnt der Sicherheitsforscher.

Ein Beispiel für solche Ausgrenzungseffekte sei das sogenannte Racial Profiling – wenn also etwa Polizei- oder Sicherheitsbeamte bei Personenkontrollen Menschen allein aufgrund ihres Aussehens und ihrer Herkunft als potenziell verdächtig einstufen. Die Angst vor islamistischem Terror führt Peperhove zufolge vor allem zur gesellschaftlichen Stigmatisierung und Ausgrenzung von Muslimen und Migranten im Allgemeinen. Und das, obwohl sich etwa Rechts- und Linksextremismus ebenfalls auf einem hohen Gewaltniveau befänden.

Dementsprechend hält Peperhove den jüngsten Appell des deutschen Innenministers an die Bevölkerung für wenig hilfreich: Thomas de Maizière hatte die Bevölkerung nach den Anschlägen von Paris zur Wachsamkeit aufgefordert, vor Radikalisierungsprozessen unter deutschen Muslimen gewarnt und betont, es gebe in Deutschland „so viele Gefährder wie noch nie.“ Zwar ist eine überraschend große Anzahl Menschen in den Irak oder nach Syrien gereist und teilweise zurückgekehrt, doch ist noch unklar, in wie weit eine Gefährdung von diesen Menschen ausgeht, sagt Peperhove. „Die Angst vor solchen potenziellen Attentätern ist vermutlich deutlich größer als die tatsächliche Gefahr.“

Neben der Angst vor Terroranschlägen habe auch die Angst vor Überfremdung durch Migration wenig mit tatsächlichen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, argumentiert der Sozialwissenschaftler. Vielmehr seien als Ursache allgemeine soziale Ängste zu vermuten, die auf Migranten projiziert würden: „Das zeigt sich unter anderem daran, dass Pegida in Städten mit hohem Migrantenanteil bislang wenig erfolgreich ist.“ Die Furcht vor einer Islamisierung Europas sei nicht neu – und Pegida nur das öffentliche Gesicht eines schon länger andauernden Diskurses, sagt Schirin Amir-Moazami. Auch habe die Rede von Deutschlands christlich-abendländischen Fundamenten eine lange Geschichte. „Den Islam pauschal als das Andere abzulehnen, das mit Europa nicht zu vereinbaren ist, ist offenbar identitätsstiftend“, sagt die Sozialwissenschaftlerin.

Pegida-Anhänger beschwörten eine Einheit europäischer Normen und Werte herauf, um sich ihrer selbst zu versichern. Diese Einheit habe es so allerdings nie gegeben – ebensowenig wie einen einheitlichen Islam. „Man sollte Pegida nicht als ein Randphänomen abtun“, ist die Forscherin überzeugt, „sondern grundlegender fragen, was mit Begriffen wie Islamisierung, Abendland oder christlich-jüdischem Erbe gegenwärtig genau gemeint ist, denn diese Begriffe werden auch jenseits des rechten Randes immer wieder bemüht.“ Eine religiös-kulturelle Pluralität sei in Deutschland längst Realität. Daher stelle sich die Frage, wie sich Pegida-Demonstranten die Umsetzung ihrer Forderungen vorstellten. „Die Gegenwart ist derzeit schwer zu deuten, weil sehr komplexe Dynamiken gleichzeitig ablaufen. Man muss die aktuellen Entwicklungen kritisch reflektieren“, sagt Amir-Moazami. So sei es nicht sinnvoll, einseitig die Frage an Muslime zu richten, ob der Islam mit den liberalen und demokratischen Prinzipien westlicher Gesellschaften vereinbar sei. „Es ist wichtig, dass es einen gesellschaftlichen Diskurs darüber gibt, wer mit wir gemeint ist, wenn von der deutschen Kultur gesprochen wird. Bislang werden Teile der Gesellschaft systematisch davon ausgeschlossen“, sagt Amir-Moazami. „Das Bedürfnis nach einfachen Antworten ist jedenfalls weder leicht zu befriedigen, noch sind viele der Fragen zielführend, die gegenwärtig gestellt werden.“

Die Experten

Prof. Dr. Schirin Amir-Moazami

Schirin Amir-Moazami bekleidet seit dem Wintersemester 2009/2010 die Juniorprofessur für Islam in Europa am Institut für Islamwissenschaft der Freien Universität Berlin. Sie studierte Soziologie und Politikwissenschaften in Frankfurt am Main, Marseille, Berlin und Paris. 2004 schloss sie ihre Promotion am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz ab. Anschließend lehrte sie an der Europa-Universität Viadrina und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu ihren Forschungsinteressen zählen islamische Bewegungen in Europa, Religionspolitiken, Politische Theorien und Geschlechterfragen.

Kontakt

Freie Universität Berlin

Institut für Islamwissenschaft

E-Mail: schirin.amir-moazami@fu-berlin.de

Roman Peperhove, M. A.

An der Freien Universität Berlin studierte Roman Peperhove Neuere Geschichte, Islamwissenschaft und Neuere deutsche Literatur. Er arbeitete in unterschiedlichen nationalen und internationalen Forschungsprojekten; unter anderem im EUgeförderten Projekt FESTOS (Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies; FP7). Er beschäftigt sich mit Themen aus dem Kontext von Gesellschaft und Sicherheit. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt ENSURE beschäftigt er sich derzeit mit Gefahren- und Handlungsszenarien bei unterschiedlichen Großschadensereignissen in urbanen Räumen.

Kontakt

Freie Universität Berlin,

Forschungsforum Öffentliche Sicherheit

E-Mail: roman.peperhove@fu-berlin.de