Die Gewalt ohne Grund

Warum werden Schüler zu Tätern? Im Rahmen des Projektes TARGET untersuchen Wissenschaftler der Freien Universität Taten und Biografien von Amokläufern

08.10.2014

Wer die Täter wirklich sind, was sie zu Tätern macht und welche Rolle bestimmte Wendepunkte in ihrem Leben dabei spielen, das erforschen zurzeit Wissenschaftler aus Berlin, Gießen, Bielefeld, Konstanz, Münster und Darmstadt im Projekt „TARGET“

Bildquelle: dpa picture alliance

Wann immer von einem Schulamoklauf die Rede ist, entstehen im Kopf die gleichen Bilder vom Täter: Ein junger Mann, der vorher als unauffällig bis zurückgezogen galt. Ein Einzelgänger und vielleicht das Opfer von Hänseleien oder empfundener Ungerechtigkeit durch Lehrer, der irgendwann und scheinbar ohne Vorwarnung explodiert. Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Es ist das medial vermittelte Bild – das Bild jener Amokläufe, die besonders grausam waren, besonders viele Opfer forderten, besonders schrecklich und unerklärlich blieben. Doch es ist womöglich nur ein Ausschnitt, ein journalistisch gestalteter, der selbst möglicherweise die Taten künftiger Schulamokläufer formt.

Wer die Täter wirklich sind, was sie zu Tätern macht und welche Rolle bestimmte Wendepunkte in ihrem Leben dabei spielen, das erforschen zurzeit Wissenschaftler aus Berlin, Gießen, Bielefeld, Konstanz, Münster und Darmstadt im Projekt „TARGET“ (www.target-projekt.de). Der Name steht für „Tat- und Fallanalysen hochexpressiver zielgerichteter Gewalt“. Die Zusammenarbeit des interdisziplinären Forschungsverbundes wird von Herbert Scheithauer koordiniert, Professor für Entwicklungspsychologie und Klinische Psychologie an der Freien Universität. Mit knapp 3,3 Millionen Euro fördert das Bundesforschungsministerium den Projektverbund für drei Jahre. An der Freien Universität koordiniert der Soziologe Vincenz Leuschner die Arbeitsgruppe.

Im Rahmen des Projektes wollen die Wissenschaftler alle bisherigen Fälle von Schulamokläufen in Deutschland analysieren, um in Zukunft ähnlichen Gewalttaten besser vorbeugen zu können. Oder auch bei möglichen Interventionen künftig empirisch-begründete Empfehlungen geben zu können. Keine einfache Aufgabe, denn Schulamokläufe sind extrem selten. Weltweit dokumentiert die Forschung nur ungefähr 160 Fälle. In all diesen Fällen lassen sich spezielle Faktoren finden, die den Weg zur Tat erklären können, ihn oft sogar rekonstruierbar machen. Doch diese Faktoren sind so allgegenwärtig in der Gesellschaft – erhöhte Kränkungsbereitschaft, männliches Geschlecht, Mittelschichtfamilie, leichter Narzissmus, Mobbing-Opfer –, dass sie selbst in Kombination auf unzählige Personen zutreffen würden. Trotzdem gibt es nur wenige Taten. Die zentrale Frage für Herbert Scheithauer und seine Kollegen ist daher, ob es so etwas wie ein Merkmalsmuster gibt, mit dem man mögliche Täter besser bestimmen kann.

Nach derzeitigem Stand der Forschung ist das unrealistisch. „Es gibt nicht den einen Faktor, der die Tat erklärt“, sagt Vincenz Leuschner. Einer der besten Indikatoren, der bislang bekannt ist, ist ein grundlegender Wandel in einem Jugendlichen, der von einem Tag auf den anderen geschieht. So äußerte sich ein Täter plötzlich nur noch auf Englisch, ein anderer kam plötzlich in Tarnkleidung in die Schule. Solche Alarmsignale müssten Lehrer und Mitschüler sehr ernst nehmen und sofort eingreifen.

Fünf entscheidende Wendepunkte auf dem Weg zur Tat

Auch bei anderen, bekannten Risikofaktoren ist ein aufmerksames Umfeld gefordert. Etwa wenn ein Schüler in der Schule oder dem Schulumfeld das Gefühl hat, seinen Status zu verlieren – sei es, weil er von anderen Schülern gemobbt, aus einer Clique ausgeschlossen, vom Lehrer vermeintlich ungerecht behandelt oder „romantisch zurückgewiesen“ wird, wie Herbert Scheithauer sagt. Hinzukommen müssten aber bestimmte Faktoren in der Person des späteren Täters, zum Beispiel ein niedriges Selbstwertgefühl, große Verletzlichkeit, Bindungsschwierigkeiten oder gar psychische Störungen. Doch das alles trifft immer noch auf viel zu viele Menschen zu, die trotzdem nicht zu Tätern werden.

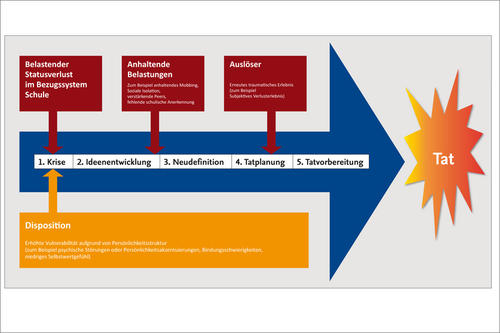

Die Berliner Forscher haben deshalb ein erstes Modell entwickelt. Damit versuchen sie, anhand von fünf entscheidenden Wendepunkten schematisch die nötigen Faktoren und den Weg zu einer Tat aufzuzeigen. Das Modell soll demnächst empirisch geprüft werden. Diesem Modell zufolge sind die verschiedenen Risikofaktoren quasi die Ausgangsbedingung. Weitere Stufen können zur Eskalation führen: Halten die Belastungen in der Schule an und ändert sich auf Seiten des Charakters nichts, gerät der Schüler in eine Krise, in der erste Reaktionen wie Kränkung oder Beschämung durch Wut und Rachegedanken abgelöst werden. Ist der Schüler nach dieser ersten Phase nicht in der Lage, diese Gefühle und Gedanken zu verarbeiten, entwickelt er in einer zweiten Phase erste Tatideen. Er sucht alternative Lösungen, nachdem er die Kränkung nicht selbst psychologisch bewältigen kann. Bereits geschehene Amokläufe an Schulen dienen dann oft als Blaupause. Mit diesen oder anderen bekannt gewordenen Gewalttätern kann sich der Schüler identifizieren.

Solche Tatphantasien bringen ihn dem wissenschaftlichen Modell zufolge aus einer Rolle der Ohnmacht zurück in eine – wenn auch zunächst imaginäre – Machtposition. Genügt das nicht mehr und hält der Stress an, geht er in einer dritten Phase zu einer Neudefinition des eigenen Selbst über, wie die Forscher vermuten. Die Gewaltphantasien beginnen dann, die Realität zu überlagern. Mancher Täter entwickelt einen regelrechten Größenwahn und deutet seine Rolle um – vom Opfer zum Rächer. Dies, sagt Scheithauer, sei oft der Punkt, an dem Angehörige oder Mitschüler aufmerksam würden: Die neue Rolle geht häufig mit einem weiteren Wandel, etwa des Verhaltens, einher.

Modell einer krisenhaften Entwicklung hin zu schwerer Schulgewalt

Bildquelle: Herbert Scheithauer/Vincenz Leuschner

Mit diesem Modell lässt sich schon viel erklären, doch Herbert Scheithauer betont stets, dass die Forschung noch ganz am Anfang stehe. Streng genommen gebe es noch nicht einmal eine international einheitliche Definition dafür, ab wann ein Vorfall als Schulamoklauf gelte. Doch von dieser Definition hängt viel ab, zum Beispiel auch die Geschlechterverteilung. Klar ist, dass junge Männer weitaus häufiger unter den Tätern zu finden sind, ein Phänomen, das sich zwar auch allgemein in den Zahlen zur Jugendkriminalität niederschlägt: Frauen kommen darin auf einen Anteil von unter fünf Prozent. Doch diese Zahlen unterlägen auch gewissen Vorbehalten, sagt Scheithauer. Je nach Definition des Begriffs „Schulamoklauf “ könnten zum Beispiel Frauen, die das Schulessen vergiften, völlig aus der Statistik herausfallen.

Straftaten von Frauen kommen seltener zur Anzeige

Scheithauer verweist auf Auswertungen, die belegen, dass Straftaten, die von einer Frau begangen wurden, seltener zur Anzeige gebracht werden als bei männlichen Tätern. Und dass Gerichte Frauen für gleiche Taten häufiger freisprechen oder milder bestrafen als Männer. Auch gibt es Phänomene, die zwar empirisch leidlich belegt, aber noch nicht vollständig verstanden sind, etwa die Häufung von jungen Männern aus der Mittelschicht unter den Schulamokläufern. Das Gros der Jugendgewalt wird nämlich von Männern aus den unteren sozialen Schichten begangen. Wie sich das erklären lässt? Der Leistungsdruck in der Mittelschicht sei wesentlich höher, vermutet Vincenz Leuschner.

Gleichzeitig würden auch dort soziale Kompetenzen wie der Umgang mit Scham im Elternhaus nicht mehr gelehrt. Das Gefühl empfinden und auch verarbeiten zu können sei aber eine wichtige Vorbeugung. Wenn ein Schüler beginne, sich für die Scham zu schämen, gelange er in einen Teufelskreis aus angestauter Verletztheit, der sich möglicherweise in radikalen Wutausbrüchen entlädt. Doch für solche Theorien gebe es bislang nur Hinweise und für ihre Plausibilität keine Belege. Sicher ist hingegen, dass kulturelle Unterschiede zwischen Schulamokläufen existieren. So haben die Berliner Forscher etwa im Berliner Leaking-Projekt 2006 herausgefunden, dass sich bei Fällen von Schulamokläufen in den USA die Gewalt stärker gegen Mitschüler richtete, wohingegen in Deutschland deutlich häufiger Lehrer Opfer der Amokläufer wurden (siehe untenstehender Link). Auch hier sind die Forscher von einer Antwort auf das Warum noch weit entfernt, auch wenn sich „einige Hypothesen aufdrängen“, wie Leuschner andeutet.

Vermutlich, sagt der Soziologe, werde man die Taten nie vollständig verstehen können. Schließlich verlasse selbst die Forscher manchmal schlicht das Verständnis, wie aus einer Summe kleiner Ursachen eine so unvorstellbare Tat erwachse – und das nur in wenigen Menschen, die sich offenkundig kaum erkennbar von anderen unterscheiden, die nie zum Amokläufer werden. Alle bisher gefundenen Faktoren könnten ja immer nur rückblickend betrachtet werden. Das mache sie hochinterpretativ, ergänzt Herbert Scheithauer. „Was für uns ein Wendepunkt ist, auch im privaten Leben, kann ein Konstrukt sein. Wir erinnern uns und denken: Dieses oder jenes Ereignis hat mich verändert.“ Ob der Wendepunkt aber nicht vielmehr ein langsamer Prozess war, lässt sich kaum mit Sicherheit feststellen. Schließlich sei es ein bekanntes Phänomen, dass Täter angesichts von Gerichtsverfahren, Gutachten und Therapien ihre Aussagen zu eigenen Gunsten veränderten. Bisweilen fehlt den Forschern dieser letzte Punkt für ihre Analyse ohnehin vollständig: Viele Täter überleben die Tat nicht. Und die Ergebnisse sogenannter psychologischer Autopsien, in denen Beweggründe rekonstruiert werden, gelten als eingeschränkt aussagekräftig. Fest steht für Herbert Scheithauer in diesem Zusammenhang nur: „Was für einen eine Lösungsstrategie ist, beendet für andere das Leben. Bei Amokläufen gibt es eigentlich nur Opfer.“

Aktuell erschienen: Sonderausgabe des International Journal of Developmental Science „The Significance of Social Dynamics for the Development of School Shootings“ frei erhältlich unter http://iospress.metapress.com/content/j11k43617km0/?sortorder=asc

Demnächst erscheint die Monographie Scheithauer, H., Leuschner, V. & NETWASS Research Group (2014). Krisenprävention in der Schule. Das NETWASS – Krisenpräventionsverfahren zur frühen Prävention schwerer Schulgewalt. Stuttgart: Verlag Kohlhammer.

Am 11. März 2009 tötete ein 17-Jähriger im süddeutschen Winnenden und Umgebung 15 Menschen, bevor er sich nach einer mehrstündigen Flucht selbst erschoss.

Bildquelle: iStockphoto-rackermann

Nach einer solchen Neudefinition lässt sich der Einstieg in Tatplanungen beobachten. Was vorher nur Gedankenspiel war, wird nun Teil der Realität. Der Täter schreibt „Todeslisten“, sucht Tatorte aus und überlegt sich konkrete Ablaufpläne. Manchmal brüstet er sich auch im Vorfeld und kündigt seine Tat an, was sich später als fatal herausstellen kann. Denn bei einer erneuten Kränkung steht er nun „im Wort“ und kann sich nicht mehr ohne Gesichtsverlust von seinen Plänen zurückziehen, betont Vincenz Leuschner. Um von diesem Stadium zur konkreten Tatvorbereitung zu schreiten, braucht es laut den Forschern nun noch einen Auslöser, ein erneutes traumatisches Erlebnis.

„Das kann etwas ganz Kleines sein“, sagt Herbert Scheithauer, „ein ausgrenzender Kommentar eines Mitschülers, eine gefühlte Ungerechtigkeit durch einen Lehrer, eine Nichtbeachtung durch ein Mädchen, in das der Schüler verliebt ist“. Im Kopf des Täters gewinnt solch eine alltägliche Kränkung, die andere schulterzuckend abtun können, eine überdimensionale Bedeutung. In der Beschreibung der Forscher wechselt er dann zur Tatvorbereitung. Der Betroffene beschafft sich Waffen, schreibt Abschieds- oder Erklärungsbriefe oder dreht Videos, auf denen er seine Motive darlegt. Doch selbst dann müssen noch einmal sehr viele ungünstige Faktoren zusammenkommen, damit die Tat wirklich ausgeführt wird. Schließlich beschreiben die Forscher den Punkt, wenn ein möglicher Täter eine Schwelle überwindet, die sie „Konfrontationsanspannung“ nennen.

Denn eine Tat minutiös zu planen, sie sich immer und immer wieder vorzustellen, um die ursprüngliche Kränkung zu mildern, ist das eine. Einem Menschen in die Augen zu schauen und ihn tatsächlich zu töten, etwas ganz anderes. Viele Täter, sagt Vincenz Leuschner, schotteten sich daher von der Umwelt ab. Auf dem Weg zur Tat trügen sie Masken, Sonnenbrillen, Ohrstöpsel oder Kopfhörer mit lauter Musik. Trotzdem kann sich noch in der konkreten Tatsituation entscheiden, wie die Tat verläuft oder ob sie umgesetzt wird. „Jeder Fall ist einzigartig, das macht die Forschung so schwer“, sagt Herbert Scheithauer. Das Modell der Forscher ist wie ein Filter: Mit fortschreitenden Phasen trifft es auf immer weniger Schüler zu. Während psychische Schwierigkeiten und Ausgrenzungserfahrungen noch auf sehr viele Jugendliche zutreffen, ist die Zahl derjenigen, die in eine Krise geraten, sehr viel geringer. Konkrete Tatideen entwickeln noch weniger Jugendliche und eine Neudefinition der Persönlichkeit ist bereits ein sehr seltenes Ereignis. Konkrete Tatplanungen sind in den seltensten Fällen zu beobachten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese tatsächlich umgesetzt werden, ist letztlich verschwindend gering.

Die Wissenschaftler

Dr. Vincenz Leuschner

Vincenz Leuschner, der an der Berlin Graduate School of Social Sciences (Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin) promovierte, beschäftigt sich wissenschaftlich vor allem Themen wie Soziologie der Gewalt, Soziale Probleme, Politische Soziologie und Jugendsoziologie. Seit April 2013 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator des Teilvorhabens im BMBF-Forschungsverbund „TARGET“ am Arbeitsbereich Entwicklungswissenschaft und Angewandte Entwicklungspsychologie der Freien Universität Berlin. Dort war er zuvor rund vier Jahre lang auch Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator des BMBF-Projektes NETWASS.

Kontakt: Freie Universität Berlin Arbeitsbereich Entwicklungswissenschaft und Angewandte Entwicklungspsychologie E-Mail: vincenz.leuschner@fu-berlin.de

Univ.-Prof. Dr. Herbert Scheithauer

Herbert Scheithauer ist seit April 2010 Professor für Entwicklungs- und Klinische Psychologie an der Freien Universität Berlin. Er leitet den Arbeitsbereich Entwicklungswissenschaft und Angewandte Entwicklungspsychologie (www.developmental-science. de). Herbert Scheithauer leitet verschiedene Präventions- und Forschungsprojekten wie den BMBF-Forschungsverbund TARGET, www.target-projekt.de und er ist darüber hinaus auch beteiligt an der Entwicklung von Präventions- und Fördermaßnahmen, unter anderem im Kindergarten (www.papilio.de), außerschulisch (www.fairplayer-sport.de, www.coda-programm.de) und in der Schule (www.fairplayer.de, www.netwass-projekt.de).

Kontakt: Freie Universität Berlin AB Entwicklungswissenschaft und Angewandte Entwicklungspsychologie (www.developmental-science.de) E-Mail: herbert.scheithauer@fu-berlin.de

Bildquelle: Banane Design Bremen