Ein Universitätsarchiv, das Geschichte(n) erzählt

Rudi Dutschkes Engagement im „Sozialistischen Deutschen Studentenbund“ und Audre Lordes Seminare sind ebenso dokumentiert wie unzählige Prüfungsakten: Das Archiv der Freien Universität bewahrt fast acht Jahrzehnte Hochschulgeschichte.

19.05.2025

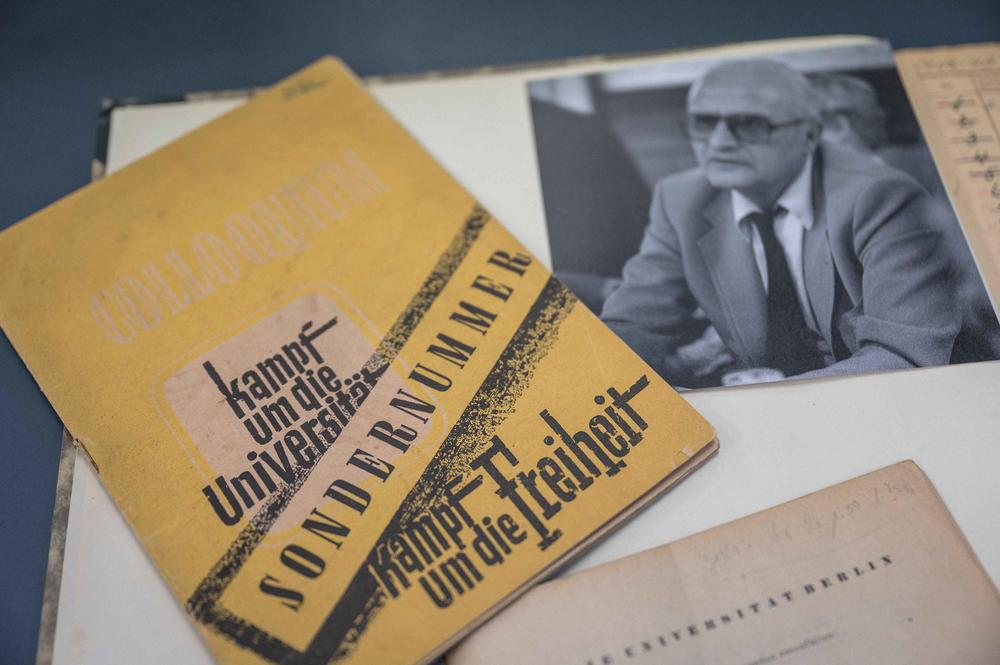

Zahllose Dokumente lagern im Universitätsarchiv, z.B. eine Sonderausgabe der studentischen Zeitschrift „Colloquium“ oder die Immatrikulationsunterlagen des ersten Studenten und späteren Professors der Freien Universität, Dr. Stanislaw Karol Kubicki.

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

Als sich der Abiturient Rudi Dutschke 1961 an der Freien Universität für ein Geschichtsstudium mit den Nebenfächern Erdkunde und entweder Soziologie oder Publizistik bewarb – und sich später für Soziologie entschied – begründete er das folgendermaßen: Er hoffe, schrieb der junge Mann, „an der Freien Universität das Rüstzeug zu bekommen, um ein guter Journalist zu werden“. Wie wir heute wissen, nutzte Dutschke seine dortige Zeit, um die prägende Figur der deutschen 1968er-Bewegung und der „Außerparlamentarischen Opposition“ (APO) in West-Berlin und Westdeutschland zu werden. Schreiben konnte er hervorragend, nicht nur über politische und soziale Theorien: Vor dem Beginn seines Studiums arbeitete Dutschke einige Monate als Sportreporter für das Boulevardblatt „B.Z.“. Der Rest ist Geschichte.

Wer all das recherchieren möchte, kann sich im Universitätsarchiv der Freien Universität in eine einzigartige Materialsammlung vertiefen, online und auch vor Ort, in einem Hochhaus auf dem heutigen „GeoCampus Lankwitz“. Sie ist im “Archiv Außerparlamentarische Opposition und soziale Bewegungen“, kurz: APO-Archiv, zusammengefasst und Bestandteil der Überlieferung des Universitätsarchivs. Forschende aus aller Welt nutzen die Gelegenheit, um dort nach Quellen und anderen Informationen für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu suchen.

Die afroamerikanischen beziehungsweise afrodeutschen Lyrikerinnen und Aktivistinnen Audre Lorde und May Ayim lernten sich Mitte der 1980er-Jahre an der Freien Universität kennen und schätzen. Lordes Nachlass liegt seit 2023 im dortigen Archiv.

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

Die Zeugnisse aus der politisch bewegten Ära der Studentenbewegung reihen sich in die insgesamt 7,5 Kilometer Materialregale des Universitätsarchivs ein: Gremienprotokolle, Briefe, Plakate, Vorlesungsverzeichnisse, Akten, Flyer, Zeitungen, Journale, Ton- und Filmaufzeichnungen, Prüfungsakten aus acht Jahrzehnten und vieles mehr. Allein 30 Regalmeter enthalten ausschließlich Flugblattsammlungen. Die Freie Universität ist gemäß Archivgesetz des Landes Berlin verpflichtet, solches Material zu sichten, auf seine Relevanz hin zu bewerten, auf Dauer zu sichern und wissenschaftlich nutzbar zu machen.

Die Immatrikulationsunterlagen von 1948 des allerersten Studenten der Freien Universität, Dr. Stanislaw Karol Kubicki, – später dort auch Professor für Neurologie – sind im Archiv ebenso hinterlegt wie 120 Vor- und Nachlässe, etwa jene der amerikanistischen Literaturwissenschaftlerin, Frauenrechtlerin sowie späteren Ministerialdirektorin im Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit Dr. Hanna Beate Schöpp-Schilling (1940 – 2009) oder der afroamerikanischen beziehungsweise afrodeutschen Lyrikerinnen und Aktivistinnen Audre Lorde (1934 – 1992) und May Ayim (1960 – 1996): Die beiden Lyrikerinnen lernten sich Mitte der 1980er-Jahre kennen und schätzen, als Lorde öfter in Berlin und zeitweilig Gastprofessorin am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien war. Ihr Nachlass enthält beispielsweise neben Korrespondenz und Unterlagen des Verlags zur Herausgabe ihrer Lyrik in deutscher Sprache auch etliche Ton- und Filmaufnahmen, die „die beeindruckende Präsenz dieser Frau belegen“, sagt Dr. Birgit Rehse, die seit 2002 Leiterin des Archivs ist und 2006 ihr geschichtswissenschaftliches Promotionsverfahren an der Freien Universität abschloss. „Lordes Nachlass gehört zu den am meisten nachgefragten Sammlungen.“ Auch der Erziehungswissenschaftler und ehemalige Präsident der Freien Universität Prof. Dr. Dieter Lenzen hat dem Archiv bereits noch unerschlossenes Material überlassen.

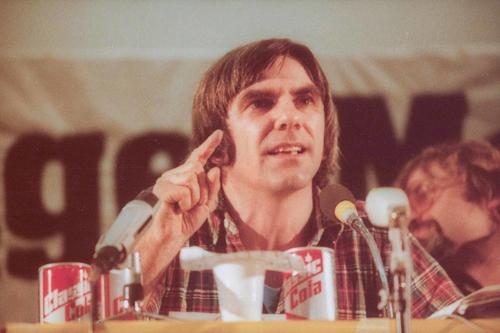

Rudi Dutschke, die prägende Figur der deutschen 1968er-Bewegung, begründete seine Entscheidung für ein Studium an der Freien Universität mit der Hoffnung, dort „das Rüstzeug zu bekommen, um ein guter Journalist zu werden.“

Bildquelle: Hans-Jürgen Bolle, Universitätsarchiv der Freien Universität Berlin, Foto_10157-04

Solches Material zu archivieren, ist zeitaufwendig. Die Archivierung ist nicht mit der Erfassung und Katalogisierung von Büchern und elektronischen Medien in einer Bibliothek vergleichbar, wie die Historikerin Rehse erläutert: „Zunächst einmal muss das vorhandene Material gesichtet und gründlich inhaltlich geprüft, gegebenenfalls mit schon vorhandenem Archivmaterial verglichen werden.“ Nicht jedes Blatt Papier wird am Ende archiviert, denn im Vordergrund steht die Frage: Ist das inhaltlich so wichtig, dass es aufbewahrt werden sollte? „Ist diese Entscheidung getroffen, geht es bei der Erschließung darum, den Inhalt des Materials so zu beschreiben und sinnvoll zu verschlagworten, dass es später für Recherchierende gut auffindbar ist.“

Anders als beim Einpflegen von Büchern in einen Bibliotheksbestand müssen Archivierende also sehr genau über den Inhalt einer Akte Bescheid wissen: Welche Personen und welche historischen, politischen oder kulturellen Ereignisse werden genannt, die für eine spätere Suche als Metabegriffe relevant sein könnten? „Dafür brauchen die Archivierenden auch gute historische Kenntnisse“, betont Rehse.

Sie selbst absolvierte von 1999 bis 2001 eine Ausbildung für den höheren Archivdienst am „Hauptstaatsarchiv Dresden“ und an der „Archivschule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft“. Dafür musste sie am Ende ein Staatsexamen ablegen. „Zu unseren Prüfungsaufgaben während der Ausbildung an der Archivschule in Marburg gehörte es beispielsweise, den rechtsrelevanten Inhalt diplomatischer Schriftstücke in französischer Sprache aus dem 18. Jahrhundert zusammenzufassen oder in lateinischer Sprache abgefasste Urkunden zu vergleichen“, erinnert sie sich.

Das Archiv der Freien Universität ist neben seinem festen Budget auch auf zusätzliche Fördermittel, etwa von der Ernst-Reuter-Gesellschaft, angewiesen, wenn sich zum Beispiel interessante Funde oder Nachlässe in größerem Umfang zur Archivierung anbieten. „Denn selbstverständlich ist es nicht damit getan, Material in Papierform per Scanner zu erfassen und digital als Bilddatei oder PDF zu hinterlegen“, sagt Rehse. Zum einen müssen spezielle, nicht beschreib- und veränderbare PDFs generiert werden, sogenannte PDF/A-Dateien. Zum anderen bezieht sich die Bezeichnung „digitale Langzeitarchivierung“ streng genommen nur auf Material, das bereits in elektronischer Form vorliegt, sprich: Ältere Aktenvermerke, Flugblätter, Briefe und sonstige Materialien werden noch überwiegend in ihrer ursprünglichen Papierform archiviert. Das erfordert größte Sorgfalt und ständige Überprüfung: Eine plötzliche Temperaturänderung oder gar ein Wasserschaden in den Archivräumen wären fatal.

Dr. Birgit Rehse leitet seit 2002 das Universitätsarchiv der Freien Universität und schloss dort 2006 ihr geschichtswissenschaftliches Promotionsverfahren ab.

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

„Das Papier aus der Nachkriegszeit etwa ist sehr empfindlich und weniger haltbar als Dokumente aus früheren oder späteren Zeiten“, erläutert Rehse. „In dem Fall müssen wir natürlich rechtzeitig dafür sorgen, dass Material aus diesem Papier in ein digitales Format übertragen wird, bevor es zerfällt.“ Eine der größten Herausforderungen nicht nur der Freien Universität, sondern auch jedes anderen Archivs ist dabei, ein sicheres digitales Format für Text, Bild und Ton zu finden, das auch nach etlichen Jahrzehnten noch unterstützt wird und lesbar ist. Der Aufbau eines den internationalen Standards entsprechenden Systems zur digitalen Langzeitarchivierung von sogenannten „digital born“-Daten ist in Planung.

Derzeit steht das Archiv der Freien Universität wieder vor einer herausfordernden Aufgabe: In den Räumen des AStA der Technischen Universität Berlin lagerten im Keller bislang weitgehend unbeachtet 240 Videobänder aus den 1980er-Jahren. Ein toller Fund, der bis dato vor sich hin rottete: „Unglaublich spannend: Das sind sogenannte Video-Zeitungen aus der Zeit des ‚UniMut‘-Protestes, Ende der 1980er-Jahre“, sagt Rehse mit spürbarer Begeisterung. 1988/89 kam es, ausgehend von der Freien Universität, bundesweit zum sogenannten „UniMut“-Streik, mit Besetzungen von Instituten und Unigebäuden. Die Freie Universität wurde für fast ein ganzes Semester – bis zum 25. Februar 1989 – von „Besetzungsräten“ verwaltet und zur sogenannten „Befreiten Uni“. All das wird vermutlich auf den Videobändern dokumentiert, die sicherlich auch für die jetzige Studierendengeneration spannendes Anschauungsmaterial sind. „Wir sichten das Material und schauen, inwiefern man die alten Videoformate noch abspielen und dann digitalisieren kann“, sagt Rehse. Kollegiale Hilfe bekommt das Archiv vom Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität: Dr. David Gaertner vom dortigen Medienlabor hat bereits seine Unterstützung zugesichert.

Speziell eine Kollegin von der „Arbeitsstelle Universitätsgeschichte“ der Freien Universität freue sich ganz besonders auf die Auswertung der Videos, sagt Rehse: „Dr. Lisa-Frederike Seidler forscht dort über Protestkultur der Studierenden. Sie hat letztlich durch ihre Nachforschungen die Videobänder im Gebäude der Technischen Universität ausfindig gemacht und gerettet.“