Die neue Freiheit

Revolutioniert das Internet öffentliche Debatten?

02.12.2008

Revolutioniert das Internet öffentliche Debatten?

Bildquelle: iStockphoto

Der Soziologe und Sozialphilosoph Jürgen Habermas ist ein Vertreter des partizipatorisch- diskursiven Modells einer idealen Öffentlichkeit. Dessen Grundprämisse: freie Debatten und die größtmögliche Beteiligung von Bürgern an Entscheidungen.

Bildquelle: Ullstein

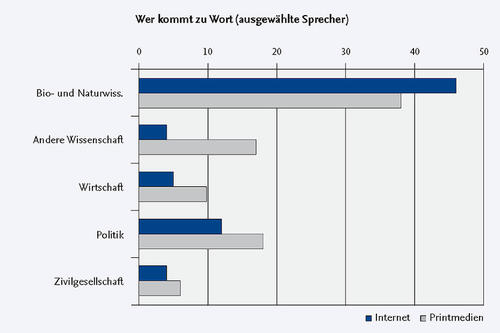

Wer kommt zu Wort.

Bildquelle: Schäfer

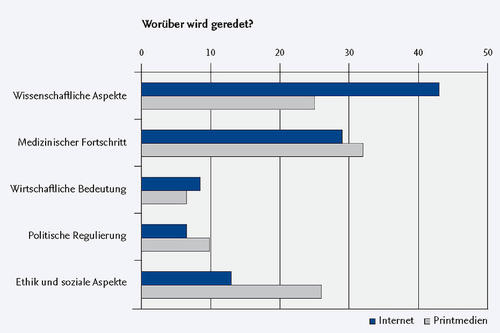

Worüber wird geredet.

Bildquelle: Schäfer

Die Suchmaschine Google gibt durch ihren Algorithmus „PageRank“ gut vernetzte Seiten weit oben aus – ein Vorteil für etablierte Institutionen wie Ministerien, die mit geringem Aufwand ihre Relevanz in der Suchmaschine befördern können.

Bildquelle: UNICOM

Wer mit anderen öffentlich kommunizieren will, bedient sich der Medien. Um sich in Fernsehen, Hörfunk und Zeitungen Gehör zu verschaffen, haben viele gesellschaftliche Akteure, etwa Politiker oder Lobbyisten, ihre Kommunikation professionalisiert. Wollen sich jedoch Vertreter sozialer Bewegungen wie Bürgerinitiativen und Vereine oder der einfache Bürger am öffentlichen Diskurs beteiligen, scheitern sie häufig an den Selektionsmechanismen der „alten“ Medien. Kann hier das Internet ein freies Forum bieten?

Öffentliche Kommunikation ist ein zentrales Element moderner Gesellschaften: Sie dient der Verständigung über Angelegenheiten der Gemeinschaft, die kollektiv diskutiert und entschieden werden müssen. Zudem macht sie Bürgern das Handeln ihrer politischen Repräsentanten transparent. Der wichtigste Ort für diese Kommunikation sind die Massenmedien. Zwar gibt es auch „kleinere“ Öffentlichkeitsformen wie Gespräche auf der Straße oder Versammlungen. Diese waren in Deutschland und anderen westlichen Gesellschaften aber eher in der Frühphase der Entstehung einer bürgerlichen Öffentlichkeit relevant und spielen heute vor allem in autoritären Gesellschaften eine Rolle, in denen sie nicht selten als Gegenöffentlichkeiten fungieren. Wesentliche Teile der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung und Meinungsbildung werden heute aber – wenigstens in repräsentativen Demokratien – über Massenmedien organisiert und strukturiert.

Die ideale öffentliche Debatte

Diese grundsätzliche Relevanz öffentlicher und vor allem massenmedialer Auseinandersetzungen hat dazu geführt, dass sich eine Vielzahl von Soziologen, Philosophen, Politik- und Medienwissenschaftlern und auch andere Forscher mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie derartige Debatten idealerweise aussehen sollten, damit öffentliche Kommunikation möglichst gewinnbringend für die gesamte Gesellschaft verläuft. Diese Autoren beschäftigen sich mit Fragen wie: Wer sollte in öffentlichen Debatten zu Wort kommen? Welche Argumente sollten in der Öffentlichkeit geäußert werden dürfen? Wie sollte man in diesen Debatten miteinander umgehen? Der sicherlich prominenteste Entwurf einer solchen idealen Öffentlichkeit ist das „diskursive“ oder „partizipatorische“ Modell, maßgeblich geprägt von Jürgen Habermas. Die Grundprämisse dieses Modells ist, dass die Beteiligung von Bürgern an Entscheidungen, die sie tangieren (könnten), maximiert werden sollte.

Daraus folgern die Vertreter des Modells, zu denen auch der Politikwissenschaftler Benjamin Barber, der Kommunikationswissenschaftler Peter Dahlgren und andere zählen, dass möglichst viele Akteure in öffentlichen Debatten zu Wort kommen sollten, sofern sie dies wünschen, damit unter Beteiligung vieler oder aller Akteure ein rundum akzeptabler Konsens gefunden werden kann. Besonders wichtig ist dabei nach Ansicht von Habermas die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure – also von Vertretern sozialer Bewegungen, von sogenannten Non-Governmental Organizations (NGO), von Vereinen, Bürgerinitiativen und anderen. Denn weil diese Kleingruppen intern demokratischer aufgebaut seien und nicht unter dem Druck stünden, dauerhaft Entscheidungen treffen zu müssen, erwartet Habermas, dass sie freier und eher unvoreingenommen debattieren können als Interessensvertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden.

Das Pluralitätsgebot, das damit für die Akteure formuliert wird, gilt gleichermaßen für die Argumente, die in öffentlichen und massenmedialen Debatten vertreten sein sollen: Vertreter des diskursiv-partizipatorischen Öffentlichkeitsmodells propagieren eine auch inhaltlich vielfältige Debatte, bei der keine Argumente vorab ausgeschlossen werden, sondern alle gehört und schließlich die besten gekürt werden sollten.

Alte contra neue Medien

Die Vorstellung des Modells von einer idealen Öffentlichkeit ist also eine freie, zugangsoffene und pluralistische gesellschaftliche Kommunikation unter Einbezug aller willigen Akteure und aller geeigneten Argumente. Dass die tradierten „alten“ Medien wie Fernsehen, Hörfunk und Zeitungen diese Zielvorstellung umsetzen können, wird von den Vertretern des Modells seit Langem bezweifelt. Sie beklagen zum einen die Schlüsselstellung von Journalisten in diesen Medien, die als Vermittler zwischen gesellschaftlichen Akteuren und Publikum stünden und dabei üblicherweise etablierte gesellschaftliche Akteure bevorteilten, sodass kleine, zivilgesellschaftliche Akteure und deren Argumente in „alten“ Massenmedien kaum vorkämen. Dies hänge zum anderen auch mit dem Einfluss ökonomischer Interessen auf die Medienschaffenden zusammen. Beides führe letztlich zu einer, so Habermas, „vermachteten“ und damit unfreien Kommunikation in Fernsehen, Hörfunk und Printmedien. Der Aufstieg des „neuen“ Mediums Internet hat diesbezüglich zu weitverbreiteten Hoffnungen Anlass gegeben.

Viele Autoren, die in der Tradition des „diskursiven“ Öffentlichkeitsmodells stehen, halten das Internet für das ideale Medium, um die gewünschte freiere Kommunikation zu gewährleisten. Denn schließlich können sich dort alle Akteure vergleichsweise einfach zu Wort melden:

Die notwendige technische Ausstattung für eine Internetpräsenz ist kostengünstig zu haben, in den meisten Haushalten ohnehin bereits vorhanden und einfach zu bedienen. Es gibt darüber hinaus nur wenige rechtliche Zugangshürden für die Publikation einer Internetseite und kaum Restriktionen für den Umfang und die Art der Informationen, die dort bereitgestellt werden können.

Hinzu kommen die mediumsspezifischen Chancen, die multimediale und interaktive Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Dies dürfte dazu führen, so die Hoffnungen, dass sich im Internet eine Vielzahl von Akteuren präsentieren kann, ohne dass ihre Perspektiven und Argumente durch Journalisten selektiert und potenziell beschnitten werden. Man hofft daher, das Internet werde öffentliche und massenmediale Debatten nachhaltig revolutionieren und aus dem Korsett der „alten“ Medien befreien. Mithin werde es dafür sorgen, dass auch ressourcenschwache Akteure, etwa aus der Zivilgesellschaft, in weiteren Kreisen Gehör finden und dass im Internet alternative Stimmen und Minderheitenmeinungen präsentiert werden, die anderswo kaum zu finden sind. Ob man im Internet aber wirklich eine freiere, das heißt weniger oder gar nicht regulierte und letztlich demokratischere Kommunikation findet als anderswo, ist eine empirische Frage, die bislang noch weitgehend unbeantwortet ist. Eine Reihe von jüngeren Studien, unter anderem am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin hat sich diesem Forschungsgegenstand gewidmet.

Diese Studien untersuchen jeweils anhand eines oder mehrerer konkreter Sachthemen, ob und inwiefern sich die Öffentlichkeiten im Internet und in Printmedien voneinander unterscheiden. An der Freien Universität wurde dabei die eingehend geführte Debatte über ein wissenschaftliches Thema, nämlich über die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts, für die Analyse ausgewählt. Die Leitfragen der Arbeit bestanden darin, ob sich im Internet, im Vergleich zu Zeitungen als einem „alten“ Medium, ein breiteres Ensemble an Sprechern und eine größere Palette an Argumenten zum Thema finden lässt. Konkret verglichen wurden die jeweils 30 erstgenannten und damit prominentesten Suchergebnisse der (deutschen Varianten der) Suchmaschinen „Google“, „Yahoo“ und „Fireball“ mit der einschlägigen Berichterstattung der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und der „Süddeutschen Zeitung“. Die Ergebnisse fallen für die Optimisten, die eine freiere, demokratisierte Internet-Öffentlichkeit erwartet hatten, durchweg ernüchternd aus.

Gleiche Akteure

Sieht man sich zunächst die in Internet und Printmedien zu Wort kommenden Akteure an, so ist festzustellen, dass die Palette der Handelnden im Internet nicht breiter ist als die in den Printmedien. Im Gegenteil: In beiden Medien kommen vorwiegend Bio- und Naturwissenschaftler, also die Experten, zu Wort – im Internet sogar in noch höherem Maße als in den Zeitungen. Umgekehrt kommen viele Akteursgruppen im Internet anteilig seltener zu Wort als in den Printmedien. Dazu gehören, neben Sozial- und Geisteswissenschaftlern, auch Wirtschaftsvertreter und Politiker sowie die Repräsentanten der Zivilgesellschaft, also von Kirchen und NGO sowie Künstler und einzelne Bürger. Gerade die gesellschaftliche Gruppe also, für die Habermas mehr öffentliche Repräsentanz einforderte, ist in dem „neuen“ Medium seltener anzutreffen als in den Printmedien.

Ähnliches gilt für die Argumente, die zur Entschlüsselung des Erbgutes in der Debatte ausgetauscht werden. In beiden Medien dominieren wissenschaftliche und medizinische Deutungen: Es wird vornehmlich darüber gesprochen, wie wichtig diese Forschung für die Entwicklung der Biologie und gerade für medizinische Anwendungen sei. Die Vormachtstellung dieser grundsätzlich zustimmenden Argumente ist im Internet noch stärker ausgeprägt als in den Zeitungen. Im Gegensatz dazu sind ethische und soziale Erwägungen und Einwände – die beispielsweise auf mögliche Diskriminierungen von Menschen auf Basis genetischer Charakteristika wie Krankheitsrisiken oder auf die schwierigen Fragen in Verbindung mit einer Patentierung genetischer Daten verweisen – im Internet deutlich seltener zu finden als in Printmedien. Die Grundtendenz dieser Befunde, das können weitere Analysen zeigen, ist bei anderen Themen und in anderen Ländern ähnlich. Vergleichbare Analysen für die USA erbrachten nahezu identische Befunde. Auch Analysen anderer Zeiträume und anderer Themen zeigten prinzipiell Ähnliches. Das gemeinsame Fazit dieser Arbeiten ist, dass Internet-Öffentlichkeiten – zumindest wenn man sie über Suchmaschinen rekonstruiert – keineswegs freier und verstärkt diskursiv, sondern mindestens ähnlich hierarchisch strukturiert sind wie die Öffentlichkeiten „alter“ Medien.

Eine Erklärung ist sicherlich in den Kriterien oder Mechanismen zu suchen, die der Erstellung beider Öffentlichkeitsformen zugrunde liegen. Das relativ positive Abschneiden der „alten“ Medien in den genannten Analysen lässt sich wohl (auch) damit erklären, dass diese Medien von Journalisten erstellt werden, die bei der Selektion und Präsentation ihrer Produkte auf etablierte journalistische Berufsnormen wie die Ausgewogenheit und Neutralität der Berichterstattung Rücksicht nehmen und daher auch einmal gezielt kritische Perspektiven oder zivilgesellschaftliche Akteure zu Wort kommen lassen – wenn auch, je nach Standpunkt des Betrachters, möglicherweise nicht häufig genug. Im Gegensatz dazu konstruieren Suchmaschinen ihre Ergebnislisten nicht auf Basis solch inhaltlich abwägender Kriterien, sondern im Wesentlichen anhand technischer Charakteristika von Internetseiten.

Professionelle Journalisten

Der „Google“-Algorithmus „PageRank“ etwa gewichtet die Verlinkungen einer Internetseite mit möglichst vielen anderen (wiederum möglichst gut verlinkten) Seiten relativ hoch und gibt gut vernetzte Seiten weit oben aus. Dies bevorteilt gesellschaftlich etablierte und große Institutionen wie etwa Ministerien, die sich mit geringem Aufwand mit anderen Ministerien und anderen Institutionen verlinken und so ihre Relevanz in der Suchmaschine befördern können. Kleine NGO sind dazu weniger in der Lage. Auch wenn diese kleinen Akteure natürlich grundsätzlich im Internet vertreten sind, ist daher anzunehmen, dass ihre Seiten schon deshalb wenig frequentiert werden, weil sie von Suchmaschinen aus technischen Gründen als wenig relevant erachtet werden. Dies wiegt deshalb schwer, weil die enorme Informationsfülle des Internet gerade unkundige Nutzer zu einer radikalen Selektion zwingt, die meist über Suchmaschinen vorgenommen wird. Und für diese Nutzer wird von den Suchmaschinen ein Bild der Debatte entworfen, das nicht freier ist als das der „alten“ Medien.

Ob neue Entwicklungen des Internet oder dessen Modifikationen hin zum „Web 2.0“ daran etwas ändern können bleibt abzuwarten. Festzuhalten ist, dass mögliche Freiheiten bei der Präsentation eigener Inhalte im Internet, die sicherlich durchaus existieren, möglicherweise gerade von kleineren Akteuren damit erkauft werden müssen, dass sie in der Fülle von Angeboten untergehen.