Origami unterm Mikroskop

Eingewickelt und ausgebremst: Wie der Chemiker Rainer Haag Viren und Bakterien mit hochgerüsteten Nanosystemen unschädlich macht

05.12.2017

Medikamente gegen Viren zielen meist auf einzelne, genau definierte Strukturen. Das Grippemittel Tamiflu zum Beispiel bindet an eine ganz spezielle Stelle des Virus. Es funktioniert aber nur im frühen Stadium. Verzweifelt gesucht werden nach wie vor Therapiestrategien, die auch später noch wirken. Vor allem Medikamente, die verhindern, dass die Viren an die Körperzellen andocken, eindringen und sich dort vermehren, wären sehr willkommen – zum Beispiel bei Grippe, aber auch bei vielen anderen Virusinfektionen.

Christoph Böttcher, wissenschaftlicher Leiter des Forschungszentrums für Elektronenmikroskopie am Institut für Chemie und Biochemie der Freien Universität, überführt ein schockgefrorenes Präparat in das Hochvakuum des Elektronenmikroskops.

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

Leichter gesagt als getan: Denn wenn ein Virus an eine Zelloberfläche bindet, tut es das nicht an einer einzigen Stelle. „Ein Grippevirus hat einen Durchmesser von etwa 100 Nanometern und viele einzelne Bindungsstellen, mit denen es auf der Oberfläche von Lungenzellen andockt“, erläutert Professor Rainer Haag vom Institut für Chemie und Biochemie der Freien Universität. Zum Vergleich: Ein Stecknadelkopf hat etwa den Durchmesser von einer Million Nanometern.

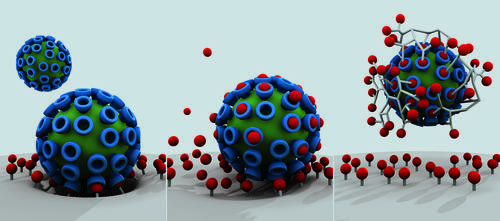

Ein Medikament, das nur eine einzelne dieser Kontaktstellen blockiert, hat schon aus geometrischen Gründen oft wenig Chancen, die Bindung des Krankheitserregers an die Zelle effektiv zu verhindern. „Es gibt bisher aber keine pharmazeutischen Wirkstoffe, die in der Lage wären, viele Kontaktstellen eines Virus gleichzeitig zu stören“, sagt Rainer Haag. Deswegen gewinnt meistens das Virus, das es schafft, in die Zellen einzudringen und sich dort zu vermehren.

Mithilfe von Nanotechnologie setzt der Wissenschaftler den Krankheitserregern nun etwas entgegen, das es in dieser Form noch nicht gab. Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Verbundforschungsprojekts (SFB765), an dem auch das Robert- Koch-Institut, die Humboldt-Universität und die Charité – Universitätsmedizin Berlin beteiligt sind, konstruiert er fein ziselierte makromolekulare Gerüste oder „Nanosysteme“. An diese Gerüste – typischerweise aus Kohlenstoff – koppelt er Biomoleküle, und zwar jene, die auch von den Viren genutzt werden, um in die Körperzellen zu gelangen.

Der Clou: Jedes Nanogerüst kann mit Dutzenden von Biomolekülen besetzt werden. Sie binden dann an die Andockstellen des Virus, und zwar nicht nur an eine, sondern – anders als herkömmliche Pharmazeutika – an viele gleichzeitig. Das Nanosystem imitiert gewissermaßen die Zelloberfläche. Das Virus bindet sich an und verfängt sich darin ähnlich wie in einem Spinnennetz.

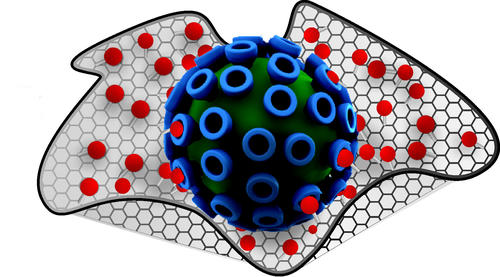

Kohlenstoffgitter hüllen die Keime ein wie Folie eine Boulette

Bildquelle: Studio Good (T. Päch) / W. Fischer

Am Grippevirus lässt sich das Prinzip gut illustrieren: Hier arbeiten die Forscherinnen und Forscher der Freien Universität mit linearen Nanosystemen, an die sie Sialinsäure koppeln. Sialinsäure ist auch auf den Zellen in der Lunge zu finden. Wenn ein Grippevirus eine Lungeninfektion verursacht, bindet es an die Sialinsäuren und gelangt so ins Zellinnere. Haags lineare Nanosystemetun so, als wären sie Lungenepithelzellen. Die Viren „verkleben“ mit den vielen Kontaktstellen des Nanosystems und werden dadurch inaktiviert. Dass das Ganze funktioniert, haben die Wissenschaftler an einem Tiermodell gezeigt: „Die Behandlung mit diesem Nanosystem kann schwere Grippeverläufe verhindern. Wir konnten auch zeigen, dass die Wirkung besonders gut ist, wenn das Nanosystem mit dem Medikament Oseltamivir kombiniert wird.“

Das Spannende an den „multivalenten Nanosystemen“, wie die Wissenschaftler ihre Konstrukte nennen, ist, dass sie maßgeschneidert werden können. Beim Grippevirus haben sich mit Sialinsäuren besetzte, lineare Kohlenstoffketten als besonders günstig erwiesen. Diese Nanopartikel sind auch klein genug, um noch über die Nieren ausgeschieden werden zu können. Die Ergebnisse wurden zum Patent angemeldet und vor kurzem in der internationalen Fachzeitschrift „Biomaterials“ zur Publikation angenommen.

Bei anderen Viren, etwa Pocken- oder Herpesviren, setzen die Wissenschaftler dagegen auf extrem dünne, zweidimensionale Kohlenstoffgitter. Vorstellen kann man sich diese „Graphene“ wie eine Art Frischhaltefolie. Haag und seine Kollegen befestigen darauf nicht Sialinsäuren, sondern einfache Sulfat-Ionen, die die Zielstrukturen der Pocken- und Herpesviren sind. Während sich die linearen Nanosysteme wie ein Wollfaden an das Virus anlagern, wickeln die Graphen-Konstrukte die Krankheitserreger im wahrsten Sinne des Wortes ein wie Frischhaltefolie eine Bulette.

Die Virus-Zellbindung als erster Schritt einer viralen Infektion (l.) und wie sie durch klassische Wirkstoffe teilweise gehemmt wird (M.). Im Gegensatz dazu können multivalente Wirkstoffe (r.) Viren effizient abschirmen und die Infektion blockieren.

Bildquelle: Studio Good (T. Päch) / Bearbeitung: W. Fischer

Für Bakterien konnte das am Beispiel von E. coli bereits visualisiert werden. Dadurch würden die Erreger viel stärker gehemmt als bei linearen Nanosystemen, sagt Haag: „Aus unserer Sicht sind die Graphene deswegen auf Dauer vielversprechender.“ Ihr Nachteil ist, dass sie zu groß sind, um über die Niere ausgeschieden zu werden. Möglicherweise baut der Körper sie ab, das ist derzeit noch unklar. Die „Graphen- Biologie“ ist ein sehr junges Forschungsgebiet.

Zu den großen Vorteilen der graphenbasierten Nanosysteme gehört, dass sie gegen ein breites Spektrum an Keimen einsetzbar sind. Und nicht nur das: Die Nanosysteme können auch so gebaut werden, dass sie gegen viele Keime gleichzeitig wirken. Ein denkbares Einsatzgebiet für solche „Alleskönner“ sind antimikrobielle Filtersysteme, mit denen sich etwa Wasser von Keimen befreien lässt. Genau daran arbeitet Rainer Haag zusammen mit der Firma Largentec GmbH, einem Start-up auf dem Campus der Freien Universität Berlin. Auch als Desinfektionsmittel konnten die Graphenkonstrukte bereits genutzt werden, insbesondere in Verbindung mit rotem Laserlicht. Es heizt die Kohlenstoffgitter stark auf und lässt die daran gebundenen Keime den Hitzetod sterben. Die Nanosysteme, an denen Rainer Haag und sein Team arbeiten, können also Krankheitserreger nicht nur einwickeln und ausbremsen – sie werden auch zur Todesfalle für gefährliche Keime.

Wenn Professor Rainer Haag vom Institut für Chemie und Biochemie der Freien Universität Kohlenstoffnanopartikel mit winzigen Biomolekülen „verschraubt“, um Viren oder Bakterien zu inaktivieren, dann macht er das nicht im Blindflug: „Wir leben von elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Ohne sie könnten wir im Nanobereich nicht arbeiten. Auf einem guten Bild sehen wir auf einen Blick, wie groß etwa ein Nanosystem sein muss, um ein Virus abzuschirmen. Und mit den wirklich guten Geräten werden heute einzelne Moleküle fast gestochen scharf sichtbar. Hier arbeiten wir seit vielen Jahren eng mit der Arbeitsgruppe von Christoph Böttcher am Forschungszentrum für Elektronenmikroskopie (FZEM) der Freien Universität zusammen.“

Anders als optische Mikroskope arbeiten Elektronenmikroskope nicht mit Licht, sondern mit schnellen Elektronen, die von einer Elektrode – einer „Elektronenkanone“ – ausgesandt werden. Die Wellenlänge dieser schnellen Elektronen liegt weit unter einem Nanometer – also einem Millionstel Millimeter – und ist damit sehr viel kürzer als beim Lichtmikroskop. Entsprechend erreichen Elektronenmikroskope eine Auflösung im Bereich von einem Zehntel Nanometer und weniger, während bei Lichtmikroskopen bereits in der Größenordnung von 200 Nanometern Schluss ist.

Natürlich ist Elektronenmikroskop nicht gleich Elektronenmikroskop. Wie scharf die Bilder sind, hängt wesentlich von der elektrischen Spannung ab, mit der die „Elektronenkanone“ arbeitet. „Normale“ Elektronenmikroskope liegen bei 100 Kilovolt (kV). An der Freien Universität wurde Anfang Juni mit einem eigens aus diesem Anlass angesetzten Symposium ein neues Mikroskop offiziell in Betrieb genommen, das mit einer 200-kV-Spannungsquelle arbeitet und so schockgefrorene Proben abbilden kann. Das hat den Vorteil, dass die Moleküle in der wässrigen Umgebung, in der sie ihre Funktion ausüben, charakterisiert werden können. „Damit können wir Eiweißmoleküle in sehr guter Auflösung analysieren“, betont Haag. „Wenn wir Nanostrukturen entwickeln, um Viren oder Bakterien zu blockieren, dann können wir sie exakt in die molekularen Strukturen der Keime hineinmodellieren und direkt kontrollieren, ob es passt.“

Noch beeindruckender werden die Aufnahmen aus der Nanowelt, falls ein Förderantrag Erfolg hat, für den sich zahlreiche Berliner Forschungsgruppen unterschiedlicher Einrichtungen zusammengetan haben. Dabei geht es um ein 300-kV-Gerät, quasi die Krone der Schöpfung in der Elektronenmikroskopie. Spätestens dann lassen sich nicht nur einzelne Regionen der Eiweißmoleküle, sondern sogar einzelne Aminosäuren und deren Verknüpfungen abgrenzen.

„Diese Auflösung erreicht sonst nur die Röntgenkristallografie, und die ist für Eiweiße nicht so gut geeignet, weil diese nicht als Kristalle vorliegen“, so Haag. Egal ob 200 kV oder 300 kV: Moderne Elektronenmikroskope sind zwar kräftige Burschen, aber in Wahrheit auch sensible Kerlchen. Sie können nicht einfach irgendwo hingestellt werden. Um Schwingungen und damit unscharfe Bilder zu vermeiden, müssen sie im Keller, direkt auf der Bodenplatte stehen, und auch das funktioniert nur, wenn das Gebäude schwingungsarm gebaut wurde.

„Wenn irgendwo in Berlin ein Pflock in den Boden gerammt wird, laufen Bodenwellen mit sehr niedriger Frequenz durch die halbe Stadt“, erläutert Haag. Sie stören die Mikroskope unter Umständen massiv. Auch U-Bahnen können ein Problem sein. Mit dem Supra FAB-Gebäude wird an der Freien Universität derzeit ein neues Laborgebäude für Wissenschaftler errichtet, die mit molekularen Strukturen an biologischen Grenzflächen wie etwa Zelloberflächen arbeiten. Dorthin soll perspektivisch auch das neue Elektronenmikroskop umziehen. Das Supra FAB-Gebäude ist schwingungsarm konzipiert und hat eine sehr schwere Bodenplatte. Wenn selbst das nicht reicht, können Geräte in dem neuen Gebäude auch mit sehr starken Federn aktiv vom Boden entkoppelt werden.

Am derzeitigen Standort des 200-kV Kryo-Mikroskops am FZEM wird ein anderer Trick angewendet, um jene Schwingungsruhe herzustellen, die die empfindlichen Kraftprotze brauchen. Hier steht das Elektronenmikroskop auf einem Pendelfundament, einem tonnenschweren Betonblock, der auf einem acht Meter langen flexiblen Rohr im Erdreich frei schwingend verankert ist. Wenn in einiger Entfernung eine U-Bahn vorbeischeppert, dann schwingt nur das Gebäude, weil es nicht schwingungsarm gebaut wurde. Der Pendelblock aber bleibt aufgrund seiner enormen Masse ruhig schweben.

Der Wissenschaftler

Mithilfe von Nanotechnologie bekämpft Rainer Haag den Krankheitserregern und Viren.

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

Prof. Dr. Rainer Haag

Rainer Haag ist seit 2009 Professor für Organische und Makromolekulare Chemie an der Freien Universität. Eines seiner vielen wissenschaftlichen Ziele: mithilfe der Nanotechnologie aggressiven Krankheitserregern wie zum Beispiel Viren den Weg in die Körperzellen verwehren. Rainer Haag erhielt für seine wissenschaftlichen Leistungen mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Heinz Maier-Leibnitz-Preis 2002 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) oder ein Dozenten-Stipendium der Deutschen Chemischen Industrie.

Kontakt:

Freie Universität Berlin

Institut für Chemie und Biochemie – Organische und Makromolekulare Chemie

E-Mail: haag@chemie.fu-berlin.de