Braune Propaganda und grüner Freiraum

Während des Dritten Reiches war Fußball ein Spiegel der Gesellschaft. Die Gleichschaltung des Sports stellte die Nazis vor große Probleme – denn Siege ließen sich selten planen.

10.04.2014

Der „Führer“ war kein Fußball-Fan. Trotzdem vereinnahmten die Nationalsozialisten das Spiel nach und nach. Dass diese Entwicklung kein Selbstläufer war, hat der Historiker Daniel Koerfer untersucht.

Sie können sich nicht ausstehen, die Herren Pesser, Hahnemann, Stroh und Raftl auf der einen und auf der anderen Seite die Sportkameraden Buchloh, Münzenberg und Szepan. Sepp Herberger hat sie eingeladen nach Duisburg. Bis zum ersten Spiel bei der Weltmeisterschaft sind es heute, am 23. Mai 1938, noch zehn Tage. Nicht viel Zeit, um eine eingeschworene Gemeinschaft zu werden. Nun sitzen sie sich – strikt getrennt voneinander – auf Holzbänken gegenüber, zwischen ihnen die gesamte Turnhalle. Die Stimmung ist gereizt, Österreicher und Deutsche konkurrieren um Stammplätze, haben unterschiedliche Spielsysteme verinnerlicht und sollen nun eine Mannschaft bilden, weil Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten glaubt, dass der Führer dies will.

Erst im März sind deutsche Wehrmachts-, SS- und Polizeieinheiten in Österreich einmarschiert, am Tag darauf hat die neue, nationalsozialistische Bundesregierung in Wien das „Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“ verabschiedet, und drei Tage später bereiten die Wiener ihrem neuen Staatsoberhaupt und Führer Adolf Hitler auf dem Heldenplatz einen triumphalen Empfang. Österreich ist nunmehr Geschichte, sein ehemaliges Gebiet heißt fortan „Ostmark“. Die Nationalsozialisten beginnen, das Land zwischen Wien und Voralberg ins neue „Großdeutsche Reich“ einzugliedern.

„Dazu gehörte für die Sportfunktionäre selbstverständlich auch eine erfolgreiche, großdeutsche Fußball- Nationalmannschaft“, sagt Daniel Koerfer, Autor des Buches „Hertha unter dem Hakenkreuz“ und Honorar- Professor am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. „Eine gemeinsam von Österreichern und Deutschen gebildete Mannschaft sollte die neue Stärke Großdeutschlands auch auf dem Fußballplatz demonstrieren.“

„Reichstrainer“ Herberger ist ratlos. Wie soll er aus 38 Nationalspielern – 23 aus dem „Altreich“ und 15 aus der „Ostmark“ – eine Mannschaft mit einer gemeinsamen Spielauffassung zusammenstellen? Peppi Stroh, der Wiener, schnappt sich in der Turnhalle beim Mittagessen einen Ball, jongliert ihn minutenlang. Die Österreicher applaudieren. „Ja, das kann nur der Peppi“, frozzelt einer. Schalkes Fritz Szepan lässt das nicht auf sich sitzen, tänzelt nun ebenfalls auf seiner Seite der Halle mit einem Ball und schließt mit einem Vollspannschuss ab, der dicht über den Köpfen der Österreicher einschlägt. Stille. „Da habt ihr euer ‚Das kann nur der Peppi’“, höhnt Szepan, der Mannschaftskapitän.

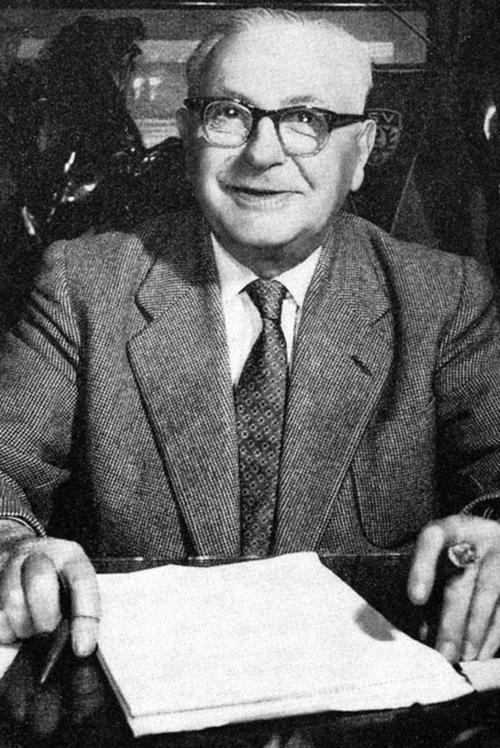

Wilhelm Wernicke, SPD-Mitglied und Gewerkschaftsfunktionär, musste zwar seinen Präsidentenstuhl bei Hertha BSC räumen, er blieb aber trotzdem der starke Mann im Hintergrund.

Bildquelle: Hertha BSC Berlin

Als Hitler und die Nationalsozialisten 1933 an die Schalthebel der Macht gelangen, ist Fußball ein Arbeitersport. „Hitler hatte nichts übrig für den Fußball“, sagt Daniel Koerfer: „Er hat in seinem Leben überhaupt nur ein einziges Mal ein Fußballspiel im Stadion gesehen – bei den olympischen Spielen 1936.“ Für Hitler hatte Sport vor allem eine Funktion: die Vorbereitung junger Männer auf den Dienst als Soldat, auf den Krieg. „So ist überhaupt der Sport nicht nur da, den einzelnen stark, gewandt und kühn zu machen, sondern er soll auch abhärten und lehren, Unbilden zu ertragen“, schreibt er 1923 in seinem Buch „Mein Kampf “.

Doch Fußball ist in Deutschland längst ein Breitensport: Ende 1932 zählt der Deutsche Fußball Bund (DFB) mehr als eine Million Mitglieder und ist damit etwa genauso groß wie die NSDAP. Mit jährlich 40.000 neuen Mitgliedern wächst der DFB stärker als jeder andere Sportverband.

Fußball fristete zunächst eher ein Schattendasein

Dennoch ist der Fußball im Alltag der Menschen weit weniger präsent als heute: Der Rundfunk ist noch nicht sehr weit verbreitet, bewegte Bilder gibt es allenfalls bei Großereignissen und dann erst Tage später in den Wochenschauen der Filmtheater. „Fußball war ein wenig wie ein Märchen oder eine Sage“, betont Koerfer: „Viele kannten die Geschichten und Erzählungen über große Spieler und Traumtore, aber nur eine Handvoll hatten die jeweilige Partie im Stadion tatsächlich verfolgt, verfolgen können.“

Auch finanziell ist der Einfluss der Vereine und des DFB gering. Die Deutsche Meisterschaft wird im K.O.- System ausgetragen, teilnahmeberechtigt sind die Meister der regionalen Fußballverbände. Sämtliche Vereine sind Amateurmannschaften. Hertha BSC, heute mit mehr als 30.000 Mitgliedern unter den zehn größten Vereinen der Bundesrepublik, zählt gegen Ende der Weimarer Republik gerade einmal 500 Mitglieder. Entsprechend gering sind die finanziellen Mittel.

Zwar fordern die Spieler vehement die Professionalisierung ihres Sports. Doch der Machtwechsel in Berlin verhindert die geplante Einführung des Profifußballs: DFB-Präsident Linnemann ist ein ideologischer Gegner des Berufssports. Als er im Juni 1933 zum „Führer Reichsfachschaft Fußball“ ernannt wird – überall im Land gilt jetzt das „Führerprinzip“; es gibt neben dem „Führer und Reichskanzler“ Tausende Betriebsführer oder Vereinsführer – nutzt er seine neuen Vollmachten, um den Amateurstatus aufrecht zu erhalten.

Nachdem sich die Regionalverbände des DFB aufgelöst haben, ersetzt er sie durch 16 Fußballgaue, deren Zahl bis Kriegsende kontinuierlich auf 31 anwächst. Ab 1937 werden die Endspiele um die Deutsche Meisterschaft im Berliner Olympiastadion entschieden; das letzte Endspiel findet dort am 18. Juni 1944 statt – der Dresdner SC gewinnt 4:0 gegen den LSV Hamburg.

Das Führerprinzip bestimmte auch die Arbeit der Fußballvereine

Der DFB wird im Dritten Reich rasch gleichgeschaltet. Zwar scheuen sich die neuen Machthaber im Hinblick auf die Olympischen Spiele 1936 in Berlin, die als bürgerlich geltenden Sportverbände zu militarisieren und etwa der SA einzugliedern. Doch das Führerprinzip hält fortan auch dort Einzug. „Jeder Verein hatte jetzt statt demokratischer Vereinsstrukturen seinen kleinen Hitler“, sagt Historiker Koerfer.

Auch die Rassenideologie der Nationalsozialisten wird Zug um Zug von den Vereinen umgesetzt: Von den 550.000 Juden, die 1933 in Deutschland leben, sind etwa 65.000 Mitglieder in Sportvereinen – die meisten von ihnen in bürgerlichen, weltanschaulich neutralen. Viele Vereine profitieren von jüdischen Mäzenen: So unterstützt der Textilgroßhändler Max Rath schon in den 20er Jahren den VfR Mannheim, in Frankfurt sind es die jüdischen Schuhfabrikbesitzer Walter Neumann, Fritz und Lothar Adler, die die Eintracht fördern. Der Zahnarzt Paul Eichengrün ist Zweiter Vorsitzender von Schalke 04, bei Bayern München führt seit 1922 Kurt Landauer die Geschäfte, Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Der Verein gilt den Nationalsozialisten nicht nur deshalb als „Judenclub“.

Doch bereits im April 1933 veröffentlichen 14 süddeutsche Vereine eine Resolution mit der Forderung, „insbesondere in der Frage der Entfernung der Juden aus den Sportvereinen“ rasch vorzugehen. Darunter sind Eintracht Frankfurt und der 1. FC Nürnberg, die SpVgg Fürth, der 1. FC Kaiserslautern, 1860 München, aber auch Bayern München. Der 1. FC Nürnberg schließt schon zum 1. Mai 1933 die meisten jüdischen Mitglieder aus. Nur Frontkämpfer aus dem ersten Weltkrieg und deren Familien sind ausgenommen. Der „Arierparagraph“, der Juden die Mitgliedschaft verbietet, ist bis Ende 1933 allerdings in fast allen Vereinssatzungen verankert, ohne dass es darüber zu heftigen Disputen oder Protesten unter den Vereinsmitgliedern gekommen wäre. Beim FC Bayern München müssen Präsident Kurt Landauer und einige andere jüdische Funktionäre zurücktreten – dennoch lenkt Landauer bis 1937 weiter die Geschicke des Vereins, weil es dort an überzeugten NSDAP-Anhängern mangelt.

Die Ausgrenzung bezieht sich auch auf politische Einstellungen. Bei Hertha BSC muss der Sozialdemokrat Wilhelm Wernicke offiziell abtreten – auch wenn er hinter den Kulissen bis in die letzten Kriegstage hinein weiter die Strippen zieht.

„Eine der Grundverhaltensweisen, die das System des Dritten Reiches beschreiben und die wir in vielen Institutionen antreffen, wurde vom britischen Historiker Ian Kershew herausgearbeitet“, sagt Koerfer, der sich in seinem jüngsten Buch „Diplomatenjagd“ mit der Geschichte des Auswärtigen Amtes seit 1933 beschäftigt hat: „,Dem Führer entgegenarbeiten‘ war das Motto vieler in jener Zeit, vom Beamten über die Kommunalpolitiker bis hin zu den Fußballfunktionären.“

Der Magistrat der Stadt Hannover etwa beschließt im August 1933, nur noch Vereine zu bezuschussen, in deren Reihen sich „keine Juden oder jüdisch Versippte“ befinden. In Hessen greifen 1934 Parteiorganisationen und einige Einwohner Mitglieder eines jüdischen Sport-Vereins an, in Garmisch-Patenkirchen kommt es im Mai 1935 zu Übergriffen von Nazis gegen Juden. Die Reichsführung fürchtet um die Ausrichtung der Olympischen Spiele. Innenminister Frick greift ein und ordnet die sofortige Einstellung aller antisemitischen Aktionen im Bereich des Sports bis zum Ablauf der Olympischen Spiele an. In einem Rundschreiben an die Staatspolizeistellen des Reiches wird betont, dass Hitler „unter allen Umständen“ die Spiele durchführen wolle und deshalb jüdische Organisationen bei der „Betätigung auf eigenen Sportplätzen nicht behindert“ und der Austragung von jüdischen Meisterschaften „polizeilicherseits nach Möglichkeit Schwierigkeiten nicht bereitet werden“ sollen.

Die Nationalsozialisten warteten die Olympischen Spiele ab

Für Hitler und das NSDAP-Regime sind die Olympischen Spiele von 1936 ein propagandistisches Gesamtkunstwerk, um die Weltmeinung für sich zu gewinnen, die Überlegenheit der Sportnation Deutschland aufzuzeigen und die Einigkeit von Volk und Führer zu demonstrieren. Der Etat für die Spiele wird nach 1933 von 5,5 auf 100 Millionen Reichsmark aufgestockt.

Tatsächlich blenden die „Spiele des Friedens“ die Weltöffentlichkeit: Antisemitische Parolen verschwinden aus dem Stadtbild, Hetze gegen Juden ist für die Dauer der Spiele auch in den Medien verboten. Hitler lässt sich im Stadion als Schirmherr des Olympischen Gedankens umjubeln, und das Berliner Publikum feiert den Schwarzen Jesse Owens, den Ausnahmeathleten und vierfachen Goldgewinner.

Die Disziplin Fußball steht bei diesen Spielen nicht im Mittelpunkt. „Im Fokus des Regimes standen Sportarten, die in das ideologische Bild passten, die den Körper stählten: Turnen, Leichtathletik, Rudern, Fechten“, sagt Koerfer. Fußball ist dem Regime zu unberechenbar, Hitler interessiert sich nicht dafür. Außerdem gelten Fußballmannschaften als liberale Zweckgemeinschaften mit internationaler Tendenz. „Sport bedeutete im Dritten Reich nicht Völkerverständigung sondern Völkerkampf.“

Nur Goebbels erkennt die Wirkung und Faszination, die dieser Sport auf die Massen ausüben kann und möchte seine Anziehungskraft für die Bewegung nutzen. Dabei geht Deutschland als einer der Favoriten ins Olympische Fußball-Turnier, denn seine junge Mannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Italien 1934 überraschend den dritten Platz erreicht. Das Vorrundenspiel gegen Luxemburg gewinnt die deutsche Elf souverän mit 9:0. Als am 7. August 1936 im Berliner Poststadion vor 50.000 Zuschauern Norwegen und Deutschland um den Einzug ins Halbfinale spielen, scheinen die Skandinavier nur ein weiterer Trainingspartner auf dem Weg zu den Medaillen zu sein. Hitler ist persönlich ins Stadion gekommen, begleitet von einer großen Entourage, darunter Göring, Goebbels und Hess.

Eigentlich hat er lieber die Ruderer besuchen wollen, weil dort mit mehreren Goldmedaillen gerechnet werden kann, doch der Gauleiter von Danzig, Albert Forster, hat ihn überzeugen können, sich diese Fußballpartie anzuschauen. Schließlich sei dieser Sport beim Volk ungemein beliebt. Felix Linnemann, vor 1933 DFB-Präsident und nun Leiter des Fachamts Fußball im Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen, weist den Trainer Otto Nerz an, einige der besten Spieler für die Finalpartien zu schonen.

Ein fataler Fehler: Vor den Augen des Führers spielen die Norweger stärker als erwartet. Schon nach sechs Minuten bringt sie Stürmer Isaksen in Führung. In der Endphase des Spiels schießt er das 2:0. Hitler ist stocksauer und verlässt bereits vor Abpfiff erbost das Stadion. „Für den deutschen Fußball insgesamt war diese Niederlage nicht förderlich“, sagt Koerfer. Goebbels notiert in sein Tagebuch: „Der Führer ist ganz erregt. Ich kann mich kaum halten. Ein richtiges Nervenbad. Das Publikum rast. Ein Kampf wie nie. Das Spiel als Massensuggestion.“

Für Reichstrainer Nerz bedeutet die Niederlage die Ablösung. Nachfolger wird sein Assistent Sepp Herberger, der nun die Nationalmannschaft in Frankreich bei der Weltmeisterschaft 1938 zum Erfolg führen soll. Tatsächlich schafft es Herberger, die Mannschaft um junge Nachwuchsspieler zu ergänzen und auf die Erfolgsspur zurückzubringen: Am 16. Mai 1937 gewinnt die Auswahl im schlesischen Breslau gegen Dänemark mit 8:0.

Die neue „Breslau-Elf “ wird schnell zum Mythos: Sie gewinnt zehn von elf Begegnungen und ist plötzlich Mit-Favorit für die anstehende Weltmeisterschaft. Doch dann kommen der Anschluss Österreichs, das Trainingslager in Duisburg und ein Testspiel gegen England, das die Deutschen klar mit 3:6 verlieren. Die Bedingungen zum Auftakt der Weltmeisterschaft könnten kaum schlechter sein. Schon die Anreise nach Paris verläuft chaotisch. „Dem Deutschen Reich fehlten Devisen, lange Hotelaufenthalte kamen nicht in Frage“, sagt Historiker Koerfer: „Die Mannschaft sollte deshalb so spät wie möglich anreisen, um die Spesen gering zu halten.“ Überall wird gespart: Die Deutsche Fußballnationalmannschaft reist im Zug in der dritten Klasse am Tag vor dem Achtelfinale nach Paris.

Zur Begrüßung wird die Herberger-Elf vom französischen Publikum mit Flaschen und Tomaten beworfen. Stattdessen bejubelt es die Schweizer Mannschaft. Die Eidgenossen erweisen sich als zäher Widerpart. Der deutschen Mannschaft steckt die anstrengende Anfahrt noch in den Beinen. Das Spiel endet 1:1 – damals gab es dann ein Wiederholungsspiel. Fünf Tage später liegt eine auf sechs Positionen veränderte Mannschaft zunächst mit 2:0 in Führung. Doch die Schweizer geben nicht auf und gewinnen 4:2. Wieder ist Deutschland bei einem großen Turnier als Favorit gestartet und früh ausgeschieden.

Im Krieg finden keine internationalen Turniere mehr statt, bei denen sich eine großdeutsche Mannschaft hätte profilieren können. Während in England, dem Mutterland des Fußballs, der Spielbetrieb ruhen muss, wird dieser Sport in Deutschland zu einer psychologischen Waffe. Der Spielbetrieb wird aufrechterhalten, selbst noch als Luftwaffenverbände der Alliierten Köln, Essen, Schweinfurt oder Berlin mit Bombenteppichen überziehen. Das Regime zwingt die Vereine, für Fronturlauber und Verwundete spezielle Kartenkontingente bereitzustellen.

Ein geregelter Spielbetrieb ist allerdings kaum möglich und sehr vom Wohlwollen der jeweiligen Frontkommandeure abhängig. Sie entscheiden über Heimaturlaube, und damit über die Zusammensetzung ganzer Mannschaften. Wenn zu viele der Stammspieler an der Front sind, werden bisweilen auch Zwangsarbeiter eingesetzt. „Es ging darum, die Illusion eines ‚normalen’ Alltags wenigstens für kurze Zeitabschnitte zu wahren“, sagt Koerfer. „Fußball bedeutete für die Menschen zwei Stunden Entspannung. Da konnten sie den Krieg kurz einmal vergessen. Deshalb wurden Spiele auch unmittelbar nach Bombenangriffen angepfiffen, wenn vor dem Stadion noch Trümmer herumlagen und Blutspuren zu sehen waren.“

Neben Sex und Zigaretten sei der Sport die einzige Möglichkeit gewesen, sich abzulenken. Zwar ahnen viele im Stadion die nahe Niederlage. Trotzdem strömen sie ins Stadion, so lange es geht. Auch unter Fußball-Fans kursierte da schon die heimliche Parole: „Genießt den Krieg, der Friede wird fürchterlich.“

Der Wissenschaftler

Prof. Dr. Daniel Koerfer

Der Historiker Daniel Koerfer hat im Auftrag des Berliner Fußballvereins „Hertha BSC“ dessen Verhalten und Rolle zur Zeit des Nationalsozialismus und in der unmittelbaren Nachkriegszeit untersucht und die Ergebnisse publiziert in seiner Studie: „Hertha unter dem Hakenkreuz. Ein Berliner Fußballclub im Dritten Reich“, die 2009 als Buch erschien. Er verfügt über fundierte Kenntnisse nicht nur über den Berliner Club, sondern kann auch die Frage beantworten, wie die Nationalsozialisten den Fußball gleichschalten und instrumentalisieren konnten, und welche Rolle dieser Sport in Hitler-Deutschland und Kriegszeiten spielte.

Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien sieht er die Mannschaft des Gastgebers als Titelfavoriten

Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien sieht er die Mannschaft des Gastgebers als Titelfavoriten

Kontakt

Freie Universität Berlin

Friedrich-Meinecke-Institut

E-Mail: daniel.koerfer@web.de