Quell des Strebens

Wie lange währt die Jugend, wann beginnt das Alter? Der demografische Wandel verändert unser Bild vom Altwerden – aber wie? Eine Spurensuche.

13.12.2013

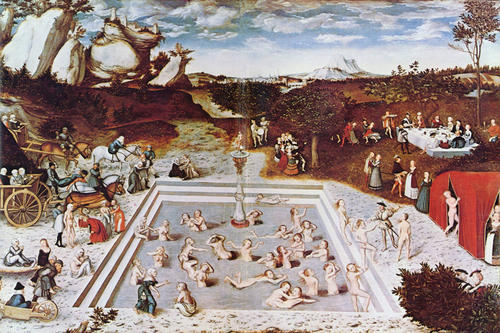

Der Traum von der ewigen Jugend, dargestellt im Gemälde "Der Jungbrunnen" von Lucas Cranach dem Älteren (1546)

Bildquelle: Wikipedia/copyright by Zenodot Verlagsgesellschaft mbH commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALucas_Cranach_d._%C3%84._007.jpg

Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenrate geht zurück: Der demografische Wandel verändert die Gesellschaft. In weniger als 50 Jahren wird jeder dritte Deutsche mindestens 65 Jahre alt sein, jeder siebente sogar älter als 80. Ältere Menschen werden damit im Alltag präsenter, das Alter als Phänomen sichtbarer. Wie der demografische Wandel dagegen in Afrika aussieht und welche unterschiedlichen Szenarien sich daraus ergeben, das erforschen an der Freien Universität Psychologen und Mediziner, Soziologen und Ökonomen, Ethnologen und Informatiker.

In Schubkarren und auf Tragen werden die Frauen herangeschafft, auf Pferderücken sitzend, auf die Schultern von Begleitern gestützt, von ihren Ehemännern geschleppt; gebrechlich, gebeugt, gezeichnet vom Leben. Nackt steigen sie hinab in das Becken, durchschreiten es – und Schritt für Schritt schwinden die Falten, fallen die Jahre ab von ihnen. Sie verlassen das Wasser als junge Frauen, die bei Tanz, Mahl und Liebesspiel ihre neu gewonne Jugend feiern.

Der Jungbrunnen, gemalt von Lucas Cranach dem Älteren vor fast 500 Jahren, zeigt einen Menschheitstraum so eindrucksvoll und drastisch wie kaum ein anderes Bild der Geschichte: die Sehnsucht nach ewiger Jugend, nach einer Flucht vor den Beschwerlichkeiten des Alters.

Das Werk gehört zur Sammlung der Berliner Gemäldegalerie und ist dort ein Publikumsmagnet. Bei der jüngsten „Langen Nacht der Museen“ zählte es zu den besonderen Attraktionen. Denn die gesamte Nacht stand unter dem Titel „Junge Wilde und Alte Meister“, und es gehörte zum Anspruch, mit anderen Augen einen Blick auf Themen wie Jugend und Alter zu werfen. Die Veranstalter hatten einen plastischen Chirurgen engagiert, anhand des Bildes über die Schönheitsideale Cranachs und anderer Maler zu referieren, aber auch über den Jugendwahn und die Angst vor dem Alter. So dozierte ein Arzt, der sonst mit Brustoperationen und Haartransplantationen sein Geld verdient, über die Kunst des 16. Jahrhunderts.

Nicht nur bei Kultur-Events, auch in der Wissenschaft ist das Altern – und damit das Bild, das wir vom Alter haben – ein Thema, das für Experten unterschiedlicher Fachrichtungen Fragen aufwirft. So beschäftigen sich zahlreiche Wissenschaftler und Forschungsprojekte der Freien Universität damit, über die Grenzen der Fachgebiete hinweg; Pharmazeuten und Mediziner ebenso wie Ethnologen, Soziologen und Psychologen, Ökonomen sowie Informatiker.

Altersforschung in Litertur, Medizin, Wirtschaftswissenschaft

Da untersucht eine Literaturwissenschaftlerin an der Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule autobiografische Erzählungen über Krankheit und Alter, die sie „Autopathografien“ nennt, ein neuer Forschungsschwerpunkt namens „DynAge“ formiert sich, getragen von Freier Universität und der Charité-Universitätsmedizin Berlin, der „die gesamte Lebensspanne in den Blick“ nehmen will, wenn es um Krankheiten geht, nicht nur um das hohe Alter (siehe Seite 18). Da mahnen Wirtschaftswissenschaftler, „den deutschen Arbeitsmarkt demografiefest“ zu machen und Anreize zu schaffen, damit zum Beispiel ältere Arbeitnehmer länger im Beruf bleiben – und ihre Kompetenz nicht verloren geht.

Klaus Zimmermann vom „Institut für die Zukunft der Arbeit“ gehört dazu. Er ist Honorarprofessor an der Freien Universität und sagt: „Derzeit liegt die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe der 55- bis 65-Jährigen bei 55 Prozent. Wenn es uns gelingt, bis 2025 eine Quote von mindestens 70 Prozent zu erreichen, können mehr als eine Million zusätzliche Arbeitskräfte gewonnen werden.“ Auch wenn die verschiedenen Wissenschaftler nicht alle unmittelbar zusammenarbeiten, so zeigt sich doch, wie sehr das Thema „Alter“ und das Bild, das wir vom Altwerden haben, nicht nur in der Mitte der Gesellschaft, sondern auch in der Forschung angekommen ist.

Kaum ein Thema birgt eine ähnliche gesellschaftliche Relevanz – und kaum eines wird so oft einseitig angegangen, zumindest in Deutschland. Mitunter führen einige statistische Daten zu Alarmismus. Die Lebenserwartung hierzulande steigt, die Geburten gehen zurück.

2060 wird jeder Dritte älter sein als 65

Was nichts anderes heißt als: Die Bundesrepublik altert, die Bevölkerung schrumpft. „Im Jahr 2060 wird jeder Dritte mindestens 65 Lebensjahre durchlebt haben – jeder Siebente wird sogar 80 Jahre und älter sein“, sagte bereits vor vier Jahren der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Roderich Egeler. Die Statistiker sprechen zudem von einem „Geburtendefizit“, damit meinen sie die Zahl, die sich ergibt, wenn mehr Menschen sterben als geboren werden. Noch vor fünf Jahren lag dieses Defizit bei 160.000; in knapp 50 Jahren wird es auf über eine halbe Million gestiegen sein – und sich damit mehr als verdreifacht haben.

Es sind solche Zahlen, die gemeint sind, wenn vom demografischen Wandel die Rede ist. Ein Wandel, den viele eher als Bedrohung wahrzunehmen scheinen. Das Alter als Risiko, als Kostenfaktor, als Bedrohung: Das ist die vorwiegende Stoßrichtung vieler Debatten. Zugespitzt ließe sich formulieren: Der demografische Wandel hat mit einem Image-Problem zu kämpfen. „Leider ist das Bild des Alters sehr negativ geprägt“, sagt Julia Wolff, die an einem Forschungsprojekt namens PREFER mitarbeitet, bei dem die Freie Universität mit dem Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA) kooperiert.

„Oft wird Alter nicht mit persönlicher Weiterentwicklung und mehr Kompetenzen verbunden, sondern mit Ängsten vor Verlust von Autonomie und nachlassender Gesundheit“, sagt die promovierte Psychologin. Hier setzen sie und ihre Kollegen an. Der Titel ihres Projekts PREFER steht für „Personale Ressourcen von älteren Menschen mit Mehrfacherkrankungen: Stärkung effektiven Gesundheitsverhaltens“.

Die Wissenschaftler beschäftigen sich im Rahmen einer mehrstufigen Studie mit dem Gesundheitsverhalten älterer Menschen, die gleichzeitig an unterschiedlichen Krankheiten leiden. Im ersten Teil ging es vor allem um die Ressourcen der Senioren: Was bringen sie an Fähigkeiten und Einstellungen mit, um mit ihrer Situation umzugehen? Glauben sie zum Beispiel daran, ihre Lage beeinflussen zu können und erleben sie sich auch selbst so?

Psychologen sprechen von „Selbstwirksamkeitserwartungen“. „Diese beziehen sich auf die subjektive Annahme, schwierige Herausforderungen mithilfe eigener Kompetenzen bewältigen zu können“, erklärt Ralf Schwarzer den Begriff. Er ist Professor am Arbeitsbereich Gesundheitspsychologie der Freien Universität, der ebenfalls an PREFER beteiligt ist. Im Mittelpunkt der ersten Studienphase stand die komplexe Wechselwirkung von eigenem Befinden und eigenem Verhalten und der Einfluss auf Lebensqualität und Autonomie.

Eine Erkenntnis: Die Selbstwirksamkeit für körperliche Aktivität hängt sehr stark von eigenen Erfolgserlebnissen in der Vergangenheit ab – und von Erfolgsgeschichten anderer älterer Menschen, von denen man in Erzählungen oder auch in Medien wie etwa Filmen erfährt. Wenn dagegen jüngere Verwandte ihren Großvater überreden wollen, doch bitte jetzt öfter spazieren zu gehen oder mit Nordic Walking anzufangen, bleibt der Erfolg eher aus.

Für die zweite Phase von PREFER haben sich die Wissenschaftler darauf konzentriert, ob und wie sich Aktivität und Engagement konkret von außen steigern lassen. Julia Wolff und ihre Kollegin Lisa Warner, ebenfalls promovierte Psychologin, werten jetzt die Befragungen von mehr als 300 älteren Menschen aus, der jüngste 64, die älteste 94. Dabei haben sie nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt: „Wir haben Spannendes aus dem Leben der Menschen erfahren“, sagt Wolff. Sie finde es schade, wie negativ das Alter häufig gesehen wird. „Wir bleiben länger gesund, das ist doch eine gute Nachricht.“

Tatsächlich ist es kaum ein Jahrhundert her, dass 50-Jährige in Deutschland bereits als alt galten. Bei einem Mädchen, das heute in Stuttgart zur Welt kommt, gehen die Statistiker hingegen davon aus, dass es gut 84 Jahre alt werden wird, bei einem neugeborenen Jungen aus München sind es immerhin 81,5 Jahre – das sind die deutschen Städte mit den höchsten Werten. Fast überall in Westeuropa ist die Lebenserwartung in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen, im Schnitt um 35 Jahre.

Doch was in Europa als einzige Variante des demografischen Wandels bekannt ist, sieht etwa in Ostafrika ganz anders aus. So liegt die Lebenserwartung in Tansania für Jungen bei knapp 60, für Mädchen bei 61 Jahren. In 190 anderen Ländern leben die Menschen länger; früher sterben sie fast nur in den Nachbarstaaten Tansanias. Vor allem der HI-Virus und Aids plagen das Land. Ende der achtziger Jahre sank in Tansania, Uganda und Kenia die Lebenswartung sogar, mehr als ein Jahrzehnt lang, nur langsam steigt die statistische Kurve wieder an. Noch dramatischer stellt sich die Lage in Botswana dar: 1990 lag die Lebenserwartung dort bei über 64 Jahren, 2010 nur noch bei 53. „Da wird die gesamte demografische Struktur durcheinandergewirbelt“, sagt Hansjörg Dilger.

Der Professor ist Geschäftsführender Direktor des Instituts für Ethnologie der Freien Universität und hat dort die Arbeitsstelle Medizinethnologie aufgebaut, die 2010 offiziell eröffnet wurde. Seine Disziplin ist im deutschsprachigen Raum vergleichsweise jung, in den USA, Großbritannien und Frankreich viel etablierter. Das hat vor allem historische Gründe: Nach der NS-Zeit und dem Zweiten Weltkrieg hielten die Ethnologen Abstand zu Medizinern und Biologen. Man wollte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, sich in der Nähe der Rassenlehre der Nationalsozialisten zu bewegen. In den Siebzigerjahren dann forcierten vor allem Mediziner und Psychiater eine erneute Zusammenarbeit, stießen aber auf große Skepsis. Erst in den Neunzigerjahren, da studierte Dilger noch, gab es mehrere Initiativen aus der Ethnologie heraus, unter anderem ein studentisches Tutorium an der Freien Universität, das auch Dilger besuchte. Daraus ging eine Arbeitsgruppe in der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde hervor, die wiederum ein immer größeres Netzwerk knüpfte. Mittlerweile ist die Arbeitsstelle in Dahlem eines der wichtigsten Zentren für Medizinethnologie Deutschlands, an das auch renommierte Gastwissenschaftler aus dem Ausland gerne kommen.

HIV und Aids haben, vor allem in Afrika, den Lebensentwurf der Großfamilie vollkommen verändert.

Bildquelle: wikipedia/Jonrawlinson

Dilger selbst hat viel in Ostafrika gearbeitet und geforscht. Er kann erklären, wie HIV und Aids dort vieles verändern, was mit Familie und Alter zu tun hat. „Die Frage nach Gesundheit und Alter ist ganz anders eingebettet als in Europa“, sagt Dilger. „Hohes Alter ist eigentlich positiv konnotiert, es bedeutet traditionell, dass man einen höheren Status in der Gemeinschaft hat, höheres Ansehen, mehr Einfluss.“

Für die Alterssicherung verlassen sich vor allem die Menschen auf dem Land nach wie vor auf ihren Nachwuchs: „Kinder kümmern sich um ihre Eltern, wenn diese alt werden. Das ist zumindest das Idealbild“, sagt Dilger. Soziale Sicherungssysteme und Rentenkassen sind entweder überfordert oder existieren nicht. Auch so ist zu erklären, dass jede Frau in Tansania im Schnitt fünf Kinder bekommt.

Großfamilien werden immer seltener

Doch die Lebensentwürfe der Großfamilien funktionieren immer seltener. „Die jungen Erwachsenen können die in sie gesetzten Hoffnungen oft nicht mehr erfüllen“, sagt Dilger. Zum einen zieht es auch junge Afrikaner weg aus dem Dorf ihrer Eltern in die Großstädte; zum anderen grassieren vor allem dort HIV und Aids. Wer sich ansteckt und erkrankt, kehrt oft als Pflegefall zur Familie zurück. Dann kümmert sich nicht der Nachwuchs um die Alten, sondern die Altern erneut um den Nachwuchs. „Die Belastungen, die Familien durch eine Serie von Krankheits- und Sterbefällen erfahren, sind erheblich“, schreibt Dilger in seinem Buch über das „Leben mit Aids: Krankheit, Tod und soziale Beziehungen in Afrika“.

Familien drohten daran zu zerbrechen. „Unsere Gesellschaft liebt die Toten, nicht die Kranken“, zitiert Dilger eine Redensart aus Tansania. In Deutschland gibt es dazu kein sprichwörtliches Äquivalent. Auch keines, das sich auf die Rolle der Alten in der Gesellschaft bezieht. Und doch: Das Bild vom Alter scheint sich zu wandeln, Schritt für Schritt. „Es ist während der vergangenen zehn, zwanzig Jahre langsam immer besser geworden“, so der Eindruck der Gesundheitspsychologin Wolff.

Was wohl auch damit zu tun habe, dass ältere Menschen präsenter in der Öffentlichkeit seien. Längst hat die Werbung Senioren als attraktive Zielgruppe entdeckt. Marketingexperten taxieren die Kaufkraft der über 50-Jährigen auf rund 320 Milliarden Euro. Damit verfügen sie über etwa viermal so viel Geld wie jüngere Familien, 80 Prozent des Guthabens aus Sparkonten gehört ihnen. Die Alten sind reich. Auch an Erfahrung – selbst wenn sich dieser Reichtum nicht mit Zahlen ausdrücken lässt. Einen Jungbrunnen brauchen sie da eigentlich nicht mehr.