Die Ästhetik der Rechenmaschine

Konrad Zuses Nachlass wurde digitalisiert - und gibt nach wie vor Rätsel auf

22.10.2012

Konrad Zuses Nachlass wurde digitalisiert - und gibt nach wie vor Rätsel auf

Bildquelle: Julia Rudorf

Das Zeugnis war nicht besonders gut, „genügend“ die häufigste Bewertung. Mathematik sogar: mangelhaft. Eine Zensur, die Konrad Zuse, 1919 Schüler am Gymnasium Braunsberg, etwas voreilig verpasst bekam: Rechnen war bald eines der besten Fächer des späteren Ingenieurs und Erfinders. Dass er bei der Schönschrift nie über ein „genügend“ hinauskam, erwies sich jedoch als berechtigt. „Besonders ordentlich geschrieben hat Zuse nie“, sagt Dr. Wilhelm Füßl. Der Historiker leitet das Archiv des Deutschen Museums in München. Als oberster Archivar der umfangreichen Sammlung ist Füßl Kummer mit dem Schriftbild großer Denker gewohnt. Die Nachlässe von acht deutschen Computerpionieren haben er uns sein Team schon aufgearbeitet. Mit Zuses Aufzeichnungen kamen 26 Regalmeter mit rund 90.000 Seiten dazu.

Konrad Zuse, 1910 in Berlin geboren, gilt als einer der wichtigsten Rechnerpioniere. Sein Nachlass gelangte erst vor wenigen Jahren an das Deutsche Museum München. Um interessierten Laien auf der ganzen Welt und Forschern den Zugang zum wissenschaftlichen Nachlass zu ermöglichen, begannen die Freie Universität und das Museum vor zwei Jahren mit der Digitalisierung des Nachlasses.

Eine wissenschaftshistorische Detektivarbeit, die die beiden Einrichtungen untereinander aufteilten. Das Deutsche Museum sichtete, katalogisierte, verzeichnete und ordnete die Unterlagen für die weitere Arbeit von Historikern. Einen weiteren Teil der Sichtung, Analyse und technischen Zuordnung übernahmen Informatiker der Freien Universität. Jetzt steht das Projekt kurz vor dem Abschluss.

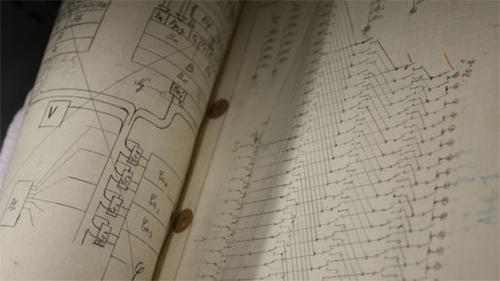

Raúl Rojas, Professor am Fachbereich Mathematik und Informatik, hatte Konrad Zuse noch persönlich kennengelernt. 1993, am Rande eines Vortrages des Erfinders im Berliner Zuse-Zentrum Berlin. Rojas, der sich schon länger mit den Rechenmaschinen Zuses beschäftigt hatte, fragte ihn damals nach Details seiner ersten Erfindungen. Von Zuses dritter Maschine, der Z3, waren nämlich nur wenige Details in der Literatur bekannt: „Ich sagte ihm, dass ich gerne gewusst hätte, wie die Maschine funktioniert. Und er sagte: Lesen sie die Patentanmeldung! Ich wusste bis dahin gar nicht, dass das Dokument existierte.“ Zuse schickte Rojas eine Fotokopie der Anmeldung. Zig Seiten, bedeckt mit Schaltplänen. Rojas musste sich zwar erst in die Relaistechnik des Rechners von 1941 einlesen. Doch dann war der Groschen gefallen. Gemeinsam mit einem seiner Studenten erstellte er ein simuliertes Modell des Rechenapparates. „Als wir mit der Simulation fertig waren, merkte ich erst, wie wichtig das eigentlich war. Deshalb habe ich auch einen Kommentar zu den ganzen Schaltungen geschrieben. Wenn man vor dem Nachbau steht und versucht, die Arbeitsweise nachzuvollziehen – das ist fast unmöglich.“ 1998 gab Rojas, mittlerweile ein Experte für Zuses Technik, ein Buch heraus: „Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse“. Parallel dazu entstand die Idee, die Dokumente, Bilder, Kommentare und Texte der Publikation im Internet zu veröffentlichen. Der Grundstein für das „Konrad Zuse Internet Archiv“ war gelegt. Doch warum beschäftigt sich ein Informatiker so intensiv mit der Geschichte einer Technik, die im Vergleich zu den Rechnern von heute eher steinzeitlich wirken?

Ein Teil seiner Faszination habe auch mit der Person des Erfinders und Autodidakten zu tun, erklärt Rojas: „Zuse war ein Lebenskünstler. Und er hatte das Zeug zu einem Langzeitstudenten.“ Was despektierlich klingt, ist eher ein Kompliment. Schließlich hatten Zuses Studienprobleme, etwa mit der Studienfachwahl, mitnichten etwas mit mangelndem Talent zu tun. Eher mit vielen und unterschiedlichen Begabungen. Sein erstes Studium, Maschinenbau an der heutigen Technischen Universität Berlin, brach er nach einem Jahr ab. Wegen seiner künstlerischen Begabung erwog er ein Designstudium, jobbte auch als Reklamezeichner und landete schließlich über einen Abstecher in die Architektur beim Bauingenieursstudium. Das schloss er 1935 mit dem Diplom ab. „Zuse war eine Mischung: Er hatte Einblicke in den Maschinenbau, die frühe Informatik, das Bauingenieurwesen, und die Mathematik – und hatte auf alles eine ästhetische Sichtweise“, fasst es Rojas zusammen.

Mit dem Diplom in der Hand heuerte Zuse als Statiker bei der Henschel Flugzeug-Werke AG an. Eine Arbeit, die ihn bald frustrierte. Damals waren Statiker vor allem „Rechenknechte“. Vor dem Krieg wurden die unliebsamen, weil immergleichen Rechenarbeiten per Hand und Tischrechenmaschine erledigt. Rechenbüros entstanden, die menschliche Rechenleistung anboten. Erste Überlegungen, wie sich diese stupide Rechenarbeit automatisieren ließe, kamen ihm wohl hier.

In einem unveröffentlichten Manuskript von 1936 mit dem Titel „Die Rechenmaschine des Ingenieurs“ beschreibt Zuse, wie so eine Maschine aussehen müsste: „Der Ingenieur hat viel mit festen Formeln zu arbeiten, die immer wiederkehren. Man hat gewisse Ausgangswerte, und die Arbeit besteht nur darin, durch eine bestimmte, für eine Formel immer gleiche Aufeinanderfolge von Grundrechnungsarten zwischen bestimmten Zahlen das Resultat zu berechnen...“ Der Ingenieur, davon war Zuse überzeugt, brauche dafür Rechenmaschinen. Die einfachen Programme sollten auf Lochkarten abgespeichert sein und so funktionieren, dass die Maschine jede verlangte Grundrechnung vollautomatisch ausführen könnte. Schon anhand dieser frühen Konzeption kann man erkennen, dass seine spätere Erinnerung, er habe den Computer erfunden, weil er „zu faul zum Rechnen“ gewesen sei, eher Koketterie war.

Zuse hängte seinen Job bei Henschel an den Nagel und machte sich daran, genau so eine Maschine zu bauen. Das, was man heute vielleicht als erstes IT-Startup Deutschlands bezeichnen könnte, richtete er in der Wohnung seiner Eltern in Kreuzberg ein. Dort entstand auch sein erster Rechner. Zuse, wenig bescheiden, nannte sie Zuse 1, kurz Z1. Auch wenn sie heute als Meilenstein gilt – praktisch war sie nicht. Der Rechner hatte die Größe eines Schrankes, ein lauter Staubsaugermotor sorgte für den Antrieb. Und: Die handgesägten Bauteile verklemmten oft. Zuse baute bald die Folgemodelle Z2 und Z3.

Statt der fehleranfälligen Bleche verwendet Zuse hier das erste Mal Relais, elektrische Schalter. Und er machte das, was Raúl Rojas nach wie vor als „bahnbrechende“ Entwicklung bezeichnet: Er trennte das Rechenwerk vom Speicher. „Das ist bei heutigen Rechnern nicht anders: Ein Prozessor ist sehr komplex, ein Speicher weniger. Würde man beides vermischen, würde das zu Lasten der Speicherkapazität gehen“, erklärt Rojas. Der Bauplan sah deshalb so aus: Im Prozessor verbaut Zuse 600 Relais, im Speicher 1.400. Damit schaffte das Rechenwerk immerhin die vier Grundrechenarten und konnte sogar die Quadratwurzel einer Zahl berechnen. Als Zuse die Maschine 1941 zum Patent anmeldete, wurde sein Antrag vom Reichspatentamt trotz des technisch revolutionären Potenzials abgelehnt – eine herbe Enttäuschung für Zuse, der sich den Rest seines Lebens oft als verkanntes Genie verstand. Mit dem Krieg und der Z4 endet die Periode im Schaffen Zuses, die für die spätere Informatik von Bedeutung werden sollte. Für Technikhistoriker sind die Dokumente aus dieser Zeit, die den Krieg unbeschadet überstanden, deshalb auch besonders interessant. Doch sind es auch gerade diese Dokumente im Nachlass, die bis heute für Überraschungen sorgen.

Wilhelm Füßls Büro liegt im dritten Stock des Deutschen Museums in München. Passend für jemanden, der den Überblick bewahren muss. 26 Regalmeter sind für einen Historiker keine unüberwindbare Strecke – schon gar nicht angesichts von 4,5 Regalkilometern, die das Archiv in München insgesamt umfasst. Trotzdem waren die „Akten Zuse“ kein einfaches Unterfangen. Welche Dokumente wann verfasst wurden und deshalb zeitlich zusammengehören, ist für die Wissenschaft teilweise kaum nachzuvollziehen. Daran sind allerdings nicht nur der Krieg und etliche Umzüge Zuses schuld, sondern der Erfinder selbst.

Schon in den späten Siebzigerjahren gab es bereits ein erstes Projekt zur Digitalisierung des Zuse-Nachlasses. Die Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) wollte wesentliche Teils der Unterlagen sichern. Eigentlich, erzählt Füßl, war geplant, gemeinsam mit dem Computerpionier zentrale Texte auszuwählen, ein Verzeichnis anzulegen, dann auf Mikrofilm zu sichern. Zuse wurde gebeten, dafür die entsprechenden Dokumente aus seinem Bestand auszuwählen. Das tat er, allerdings nicht so, wie es Historiker heute gerne sehen würden: Er brachte seine Aufzeichnungen in eine Reihenfolge, die er persönlich als stimmig empfand. Und nummerierte sie dementsprechend. Dass die Chronologie „Zuse-Verzeichnis“ leider recht eigenwillig ist, mussten die Archivare des Deutschen Museums schon häufig feststellen.

Als Gymnasiast mangelhaft in Turnen und Mathematik. Das sollte sich bald ändern - zumindest in Mathematik.

Bildquelle: Julia Rudorf

So finden sich heute in zahlreichen Archivmappen Dokumente aus unterschiedlichen Zeiträumen. „Vermutlich wollte Zuse mit seiner Neusortierung bestimmte Ideen in Verbindung bringen und neue Zusammenhänge herstellen.“ Für das GDM-Projekt wurden 569 Dokumente aus dem Gesamtnachlass erschlossen. Längst nicht alles. Doch genug, dass die Aufgabe, alles wieder auseinanderzudröseln, schier unmöglich wird. Die Archivare griffen dabei auch zu ungewöhnlichen Methoden.

Eine Möglichkeit, um zumindest festzustellen, ob Zuses Daten in den Kriegsjahren oder eben erst später aufgeschrieben worden waren, vermutete Wilhelm Füßl im Schreibgerät. Er wendete sich also an das Bayerische Landeskriminalamt: „Ich hatte gehofft, dass sich vielleicht eine Bleistift-Mine aus den Dreißigerjahren von einer aus den Achtzigern unterscheidet“, berichtet er. Leider stellte sich heraus: Das ist nur bei Kugelschreibern so – bei Zuses Bleistiftnotizen konnten die bayerischen Beamten leider nicht weiterhelfen.

Ein weiteres Problem waren Zuses Notizen selbst. Denn er pflegte seine Gedanken in Kurzschrift aufs Papier zu bringen: „Etwa 80 Prozent seiner Notizen sind stenografiert“, erklärt Wilhelm Füßl. Bisher eines der Hauptprobleme der Zuse-Forschung. Denn selbst am Deutschen Museum, wo einige Mitarbeiter selbst noch die Kunst der Kurzschrift-Entzifferung beherrschen, konnte man mit Zuses Notizen wenig anfangen. „Er hat über die Jahre eine eigene Schrift entwickelt“, erklärt Füßl. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) stellte im Rahmen des Programmes „Kulturelles Erbe“ rund 400.000 Euro zur Verfügung, um die Aufzeichnungen des Erfinders zumindest teilweise zu transkribieren.

Allerdings mussten erst Fachleute gefunden werden, die Zuses Aufzeichnungen in die allgemeinverständliche Langschrift zurückübersetzen konnten. Zwei Stenografie-Experten bearbeiten nun schon seit langem die umfangreichen Dokumente. „Vor allem der Anfang war schwierig“, sagt die Stenografin Petra Dischinger. Denn wie geht man mit manuskriptartigen Aufzeichnungen um, in denen es vor Durchstreichungen, Wortänderungen und Neuanfängen wimmelt? Gemeinsam mit Wilhelm Füßl entwickelten die Fachleute einen Transkriptions-Katalog. Mit der Zeit kam auch ein Gespür für die Zuse-typischen Schreibgewohnheiten. Eigene Kürzel, etwa für „Rechenmaschine“, die man auf den ersten Blick auch als „Ring“ missverstehen könnte. Dazu kam seine Eigenart, Zettel mehrfach zu nutzen und spontan zu beschriften. Zahlenfolgen, in denen man vielleicht Teile einer Formel vermutete, stellten sich nachträglich als Zugverbindungen heraus. „Für Zuse war Stenografie eine reine Gebrauchsschrift“, erklärt Petra Dischinger. Mit den akkuraten Regeln der Kurzschrift nahm es der Erfinder deshalb auch nicht so genau – er stenografierte ja vor allem für den Hausgebrauch. Zum Beispiel warf Zuse in seinen Aufzeichnungen oft „wurde“, „würde“ oder „wieder“ wild durcheinander. Der Konjunktiv spielte für den Erfinder offenbar keine große Rolle.

Dass durch die Transkription erstmals nicht nur die verständlichen Sätze, sondern auch der Prozess von Zuses Überlegungen sichtbar wird, sieht Füßl als großen Fortschritt: „Die neue zeitliche Zuordnung und die teilweise revidierten Überlegungen ermöglichen einen viel besseren Einblick in die Arbeit und das Denken von Konrad Zuse.“ Raúl Rojas geht es auch darum, einen wichtigen Teil des technischen Weltkulturerbes zu bewahren. Und Zuse ein Stück weit die Anerkennung zukommen zu lassen, um die der Erfinder stets gekämpft hat. Konrad Zuse hätte beides sicher sehr gut gefallen.