Die Zukunft der alten Welt

Auf der Suche nach der Herkunft menschlicher Kultur und Technik hatten einmal mehr die Raumschiffe Konjunktur. Die aufwändige Ausstellung eines „Mystery Parks“ in den Arkaden am Potsdamer Platz in Berlin stellte im Herbst wieder einmal die Frage, wie wohl Jahrtausende alte Kulturen imstande sein konnten, ohne moderne Technik große Leistungen in Architektur oder Astronomie zu vollbringen. Konnte das ohne fremde Hilfe möglich sein?

„Weit weg“ und „lange her“ sind im Verständnis vieler moderner Menschen immer noch Garanten für Primitivität, kleinere Erfindungen – ob nun sozialer oder technischer Natur – streift allenfalls ein gönnerhafter Blick, der sich an Folklore erfreut, ansonsten fühlt man sich angenehm überlegen, herausgewachsen aus den Zwängen finsterer Mythen oder den Schrecknissen einer unbeherrschbaren Natur. Wir haben die Brücken hinter uns abgebrochen, die Wurzeln der eigenen Kultur aus den Augen verloren, die früher und entfernter liegen, als der verengte Blick auf eine idealisierte klassische Antike uns glauben macht.

Die Orchideenfächer sind gefragt. 70 Mitglieder aus 20 Fächern hat das Interdisziplinäre Zentrum Alte Welt, das 2004 an der Freien Universität entstand – eine ganze Fülle der so genannten „Kleinen Fächer“ von der Ägyptologie über die Katholische Theologie und Religionswissenschaft, der vielen verschiedenen klassische und vorderasiatische Archäologien und Philologien. Hier wird erforscht, wie komplexe Gesellschaften sich herausgeformt haben und wie die Alte Welt in der Moderne weiterwirkt. Doch nicht die naive Rezeption alter Welten ist gefragt. „Wir müssen uns fragen, wie wir uns zu verschiedenen Zeiten die alte Welt konstruiert haben“ erläutert Prof. Klaus W. Hempfer, Erster Vizepräsident der Freien Unievrsität, den Forschungsansatz. In der Zusammenarbeit der Fächer werden „Wissensallianzen“ gebildet; so entsteht etwas Neues und man weiß, dass neue Forschungsansätze nur über den Dialog zu entwickeln sind. „Die Frage ‚Was machen Sie eigentlich’, ist hier institutionalisiert“, freut sich die Sprecherin des Interdisziplinären Zentrums, Prof. Friederike Fless vom Institut für Klassische Archäologie. Es ist noch nicht lange her, dass man auf solche Fragen eher empfindlich reagierte, peinlich darauf bedacht, die Disziplingrenzen weitgehend geschlossen zu halten. Aber Einzelforschung ist nicht mehr gefragt und wird auch kaum noch gefördert, wissen die Forscher. So werden neue Forschungsvorhaben nun auch über Disziplingrenzen hinaus konzipiert.

Die meisten Projekte gibt es in den Philologien und den Archäologien. Die Grabungen im syrischen Tell Schech Hamad sind schon ein Traditionsprojekt der Freien Universität, Prof. Hartmut Kühne von der Vorderasiatischen Altertumskunde wurde gar zum Fernsehstar, als er mit alten Baggern der Berliner Straßenreinigung gröbere Arbeiten am syrischen Ausgrabungsort durchführte. Prof. Dominik Bonatz, stellvertretender Sprecher des Zentrums, forscht zwar auch noch in Syrien, schlägt aber den Bogen bis nach Indonesien. „Eigentlich passt das nicht hierher, doch ich sah Parallelen zu meiner Forschungsarbeit im Vorderen Orient und stieß auf sehr viel Interesse“, beschreibt er eine der Auswirkungen der etwas anderen Art zu forschen. Die Kultur, die er erforscht, ist „erst“ 1000 Jahre alt, früher viel zu jung für die Archäologie und auch seine Forschungsergebnisse aus dem Hochland von Sumatra „dekonstruieren unser europäisches Denken".

|

|

Prof. Stephan Seidlmayer sieht die Dinge heute auch anders als seine wissenschaftlichen Vorfahren, die vor 150 Jahren im Rahmen der Königlich Preußischen Expedition durch Ägypten reisten und die Staatsnekropole Dahshur bei Kairo erforschten, beziehungsweise einzelne Fundstücke hier und da. „Heute interessiert die Struktur des Friedhofs insgesamt, nicht ein einzelnes Denkmal“, beschreibt Seidlmayer den veränderten Blick auf die Dinge. Eines hat sich indessen nicht geändert: Ägypten geht immer, denn es ist überall. Ob nun bei Freimaurern oder Fürst Pückler, der sich in Branitz in einer Pyramide bestatten ließ, ob in der Kunst wie bei Paul Klee oder in Mozarts Zauberflöte. Die Wissenschaft kam später dazu. „Die Ägyptologie ist aus der Ägyptomanie entstanden, nicht umgekehrt“, weiß Seidlmayer. Warum findet die Äpyptomanie bis heute kein Ende? „Die alten Ägypter waren Mediengenies. Sie haben es fertiggebracht, über die eigene kulturelle und zeitliche Grenze hinaus zu kommunizieren“.

Auf andere Art konnten das auch die Babylonier, die uns das älteste Stück Literatur der Menschheit hinterlassen haben: das Gilgamesch-Epos. Noch nach 4000 Jahren ist der jugendliche Halbgott und König unvergessen. In der Frage um Leben und Tod, dem Zerwürfnis mit der Natur und der existenziellen Einsicht Mensch zu sein, tritt der Stoff des Epos auch noch dem heutigen Leser nahe und ist in der Kunst des 20. Jahrhunderts in zahlreichen Adaptionen gegenwärtig.

Im Sommer lief in der Berliner Urania eine erfolgreiche Ausstellung zum Thema – konzipiert und durchgeführt von Studierenden der Vorderasiatischen Archäologie. (siehe auch "Gilgamesch - Archäologie einer unsterblichen Gestalt")

Der Blick in die Vergangenheit erfordert allerdings Sorgfalt, wenn er nicht zur Projektion für Zuschreibungen und Vorurteile werden soll. In populären Fernsehsendungen lässt moderne Computeranimation alte Welten auferstehen, aus der Vogelperspektive nähern wir uns Uruk oder dem alten Rom. „Wir haben es nicht selten mit aalglatten Bildern zu tun, die dem Betrachter eine scheinbare Realität suggerieren“, erklärt Friederike Fless. Das haben solche Sendungen mit Kinofilmen gemeinsam. „Die modernen Bilder rekonstruieren antikes Leben in einem dem Medium eigenen Realismus und prägen die moderne Vorstellungswelt und die modernen Urteile über die Antike“, weiß die Archäologin. (siehe auch "Amphitheater für Hollywood")

Moderne Urteile über die Steinzeit hantieren gern mit der Vermutung von Primitivität. Doch schon vor fast 6000 Jahren gab es zweikammrige Brennöfen für Keramik und zweistöckige Häuser. „In der Spätsteinzeit bilden sich in Ulivar im rumänischen Banat differenzierte, fast stadtartige Siedlungsstrukturen heraus“, erklärt Prof. Wolfram Schier, der ab dem kommenden Frühjahr die Prähistorische Archäologie an der Freien Universität verstärken wird. Symbolische Zeichen, die man auf Figurinen und Gefäßen fand, hielt man früher für Einflüsse der archaischen Bilderschriften Mesopotamiens. „Heute wissen wir, dass diese vorschriftlichen Zeichensysteme rund 1500 Jahre älter sind als die Piktogramme der Uruk-Kultur zwischen Euphrat und Tigris“, sagt Schier.

Heute müssen die Archäologen zwischen Euphrat und Tigris, einer der Wiegen von Schrift und Zahl, Rettungsgrabungen machen. Was nicht im Krieg zerstört wird, landet auf der Verkaufsliste: „Ebay ist voll mit raubgegrabenen Gegenständen“, weiß Friederike Fless, „aber zum Glück sind auch viele Fälschungen darunter.“ Auch von der Krim, wo sie zusammen mit ukrainischen und russischen Kollegen die Nekropole und Siedlung von Alma Kermen erforscht – auf der Spur der Formen römischer Präsenz auf der ukrainischen Halbinsel, die im Laufe der Jahrtausende von unzähligen Völkern besiedelt war.

|

|

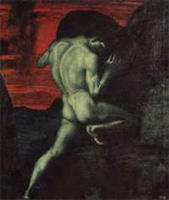

„Die Gegenwart des Mythos ist Teil des Gesamtphänomens Gegenwart der Antike“, sagt der Gräzist Prof. Bernd Seidensticker vom Institut für Klassische Philologie. Überall finden sich Anspielungen und Zitate, Bearbeitungen und Metamorphosen. Auch in der Sprache und Geschichte, in Kunst und Literatur und natürlich in der Werbung sind die Gestalten und Geschichten des griechischen Mythos quicklebendig – wenn auch manchmal unfreiwillig komisch. So fragt man sich, was man von einer Baufirma namens Sisyphos halten soll oder ob die Gründer von „Ikarus Flugreisen“ wohl die Geschichte zu Ende gelesen haben. (siehe auch "Sisyphos´ Dementi")

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Instituts für Klassische Philologie ist die Antikenrezeption in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Im gleichnamigen Archiv wird erstmals die literarische Antikenrezeption systematisch auf bereitet, Werke von 315 Autoren wurden gesichtet, berücksichtigt wurden die Gattungen Lyrik, Drama und Prosa. Die Texte stehen in Kopien bereit, die zwei Datenbanken zur Primär- bzw. Forschungsliteratur sind online zugänglich und können ohne Einschränkung genutzt werden.

Und wo früher die naive Antikenrezeption der Heldenverehrung keine Steine in den Weg legte, erforscht man heute unbefangen auch respektlose Adaptionen des klassischen Mythos wie zum Beispiel Hans-Ulrich Treichels „Sisyphos’ Dementi“. Hier rollt dem glatt gebügelten und frisch rasierten Helden der Stein in den Ausguss.

Im Interdisziplinären Zentrum Alte Welt werden die frühen Phasen der menschlichen Kultur in regionaler und in gesamtweltlicher Perspektive erforscht – bis etwa 800 n. Chr. für den europäischen Raum und bis in die Frühe Neuzeit für den außereuropäischen Raum. Bis nach Südamerika und Ostasien reicht der Blick, Forschungsschwerpunkte sind darüber hinaus die Wirkungen der Alten Welt im Kulturraum Europa, die Kontakte der frühen Kulturen untereinander, ihre religiösen und wissenschaftlichen Praktiken sowie ihre soziopolitischen Strukturen. „Es geht aber nicht darum, die Vergangenheit zu idealisieren“, warnt Dominik Bonatz vor einem romantisierenden Blick. „Es war nicht immer so rosig früher.“ Aber für eine klarere Sicht auf Gegenwart und Zukunft und für ein besseres Verständnis unserer selbst ist der unbefangen-respektvolle Blick auf Dinge, die „weit weg“ und „lange her“ sind, unabdingbar.

Und damit die Liebhaber der Raumschiffe nicht zu kurz kommen: Im 24. Jahrhundert nach Christus trifft Captain Picard vom Raumschiff Enterprise auf einen „Tamarianer“ namens Dathon. In dieser Episode von „Star Trek: The Next Generation“ einer der erfolgreichsten Science-Fiction-Serien, spielen sie eine Geschichte, die eine Adaption des Gilgamesch-Epos ist. „Und nicht mal schlecht“, wie die Experten sagen.