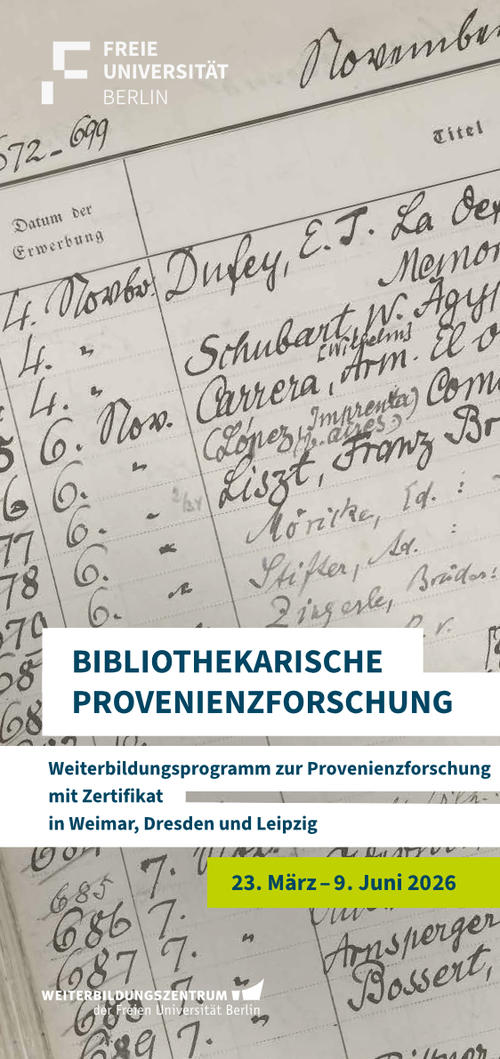

Freie Universität Berlin

Service-Navigation

ZIELGRUPPEN

Die Fortbildungsangebot richtet sich an:

-

Beschäftigte in wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken, Spezialbibliotheken, kirchlichen und privaten Bibliotheken mit vor 1945 veröffentlichten Beständen

-

Beschäftigte in kulturgutbewahrenden Institutionen mit vor 1945 veröffentlichten Druckschriftenbeständen (Archive, Museen, Forschungseinrichtungen)

-

Antiquar*innen und im Auktionsbuchhandel tätige Interessent*innen

AUFBAU UND METHODIK

Das Programm umfasst drei Module mit jeweils zwei Seminartagen. Die Module sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und sollten als Gesamtpaket gebucht werden. Der Besuch einzelner Module ist möglich, sofern freie Plätze vorhanden sind.

Der Lernprozess ist erfahrungs-, kompetenz- und handlungsorientiert gestaltet. Neben der Wissensvermittlung werden die Teilnehmenden aktiv in Übungen, Fallanalysen und Diskussionen einbezogen, um praxisrelevante Fähigkeiten zu entwickeln und den kollegialen Austausch zu fördern.

Ergänzend zu den Präsenzphasen ist ein Selbststudium vorgesehen, das vorbereitende und vertiefende Lektüre umfasst.

LERNZIELE

Nach Abschluss des Lehrgangs verfügen die Absolvent*innen über fundierte Kenntnisse der zentralen Ziele, Methoden und Quellen der Provenienzforschung in Bibliotheken.

- Sie können Objekte aus bibliothekarischen Sammlungen (Druckschriften, Sondermaterialien) autoptisch prüfen, Provenienzmerkmale identifizieren und fachgerecht interpretieren.

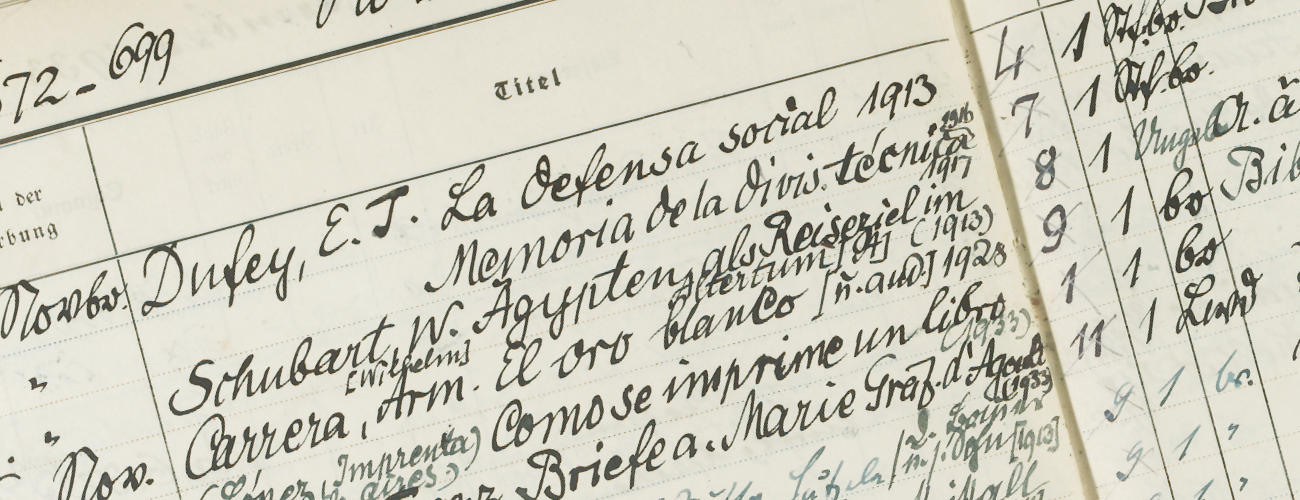

- Sie sind in der Lage, bibliotheksspezifische historische Dokumentationen (z. B. Zugangsbücher, historische Kataloge, Erwerbungsakten) gezielt zu ermitteln und auszuwerten.

- Sie besitzen Kenntnisse zu relevanten Quellen in nationalen und internationalen Archiven sowie zu themenspezifischen Datenbanken und weiteren digitalen Ressourcen.

Auf dieser Grundlage sind die Absolvent*innen befähigt, eigenständig Recherchen durchzuführen, Exemplargeschichten zu

rekonstruieren und zu dokumentieren, Provenienzen qualifiziert zu bewerten und ggf. Restitutionen vorzubereiten. Zudem kennen sie die maßgeblichen Standards der Provenienzerschließung.

- Sie sind in der Lage, Forschungsergebnisse adressatengerecht der Öffentlichkeit zu vermitteln und so zur Sichtbarkeit und Transparenz bibliothekarischer Provenienzforschung beizutragen.

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Bewerber*innen sollten über ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen und / oder Praxiserfahrungen in

der Bibliotheksarbeit und / oder Erfahrungen im Bereich des Antiquariats- bzw. Auktionsbuchhandels verfügen, die in einem Motivationsschreiben nachzuweisen sind.

MODUL I

Teilnehmende können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls:

- Ziele und Methoden der bibliothekarischen Provenienzforschung erklären,

- wesentliche Aspekte NS-verfolgungsbedingten Entzugs von Buchbeständen erläutern und kontextualisieren (Buchbesitz aus jüdischer Hand, Bibliotheken sozialistisch bzw. kommunistisch orientierter Organisationen, Logenbibliotheken),

- grundlegende Mechanismen der Verteilung solcher Buchbestände vor und nach 1945 erläutern,

- Provenienzmerkmale in Exemplaren identifizieren und interpretieren, Exemplargeschichten rekonstruieren sowie Lücken bzw. Unsicherheiten benennen (Basiswissen),

- Möglichkeiten und Grenzen der Rekonstruktion von Exemplargeschichten für Buchbestände sowie Sondermaterialien einschätzen,

- bibliotheksspezifische historische Dokumentationen (z. B. Zugangsbücher, historische Kataloge, Erwerbungsakten) im Kontext des NS-verfolgungsbedingten Entzugs prüfen,

- thematisch relevante Quellen in Archiven ermitteln,

- Datenbanken und weitere digitale Ressourcen zum NS-verfolgungsbedingten Kulturgutentzug nutzen,

- Schritte zur Erbenermittlung planen,

- rechtliche Rahmenbedingungen der Restitution von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut erläutern,

- Provenienzforschungsprojekte planen (Basiswissen).

Termin, Mo 23.03.2026 - 10.00 – 17.00 Uhr

Di 24.03.2026 - 9.00 – 16.00 Uhr

MODUL II

Teilnehmende können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls:

-

Datenmodelle zur nachhaltigen Erfassung von Provenienzdaten beschreiben und bewerten,

-

Chancen und Probleme der Präsentation und Aggregation von Provenienzdaten einschätzen,

-

Provenienzrecherchen eigenständig und effizient durchführen und Online-Ressourcen nutzen,

-

eigenständig eine den etablierten Standards entsprechende Erfassung durchführen und eine entsprechende Aufwandsabschätzung erstellen,

-

die Folgen der Bodenreform und anderer Kulturgutentziehungen in SBZ und DDR beschreiben,

-

Kulturgut anhand von Provenienzhinweisen innerhalb einer Bibliothek nach Fallgruppen (z. B. NS-Raubgut, SB / DDR)

einordnen, -

die wichtigsten rechtlichen Aspekte zu problematischen Provenienzen benennen und beurteilen,

-

Provenienzmerkmale in Exemplaren identifizieren und interpretieren sowie Exemplargeschichten rekonstruieren und

Lücken bzw. Unsicherheiten benennen (vertiefte Kenntnisse).

Termin, Mo 27.04.2026 - 10.00 – 17.00 Uhr

Di 28.04.2026 - 9.00 – 16.00 Uhr

MODUL III

Teilnehmende können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls:

-

Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und die Präsentation von Ergebnissen im Bereich der Provenienzforschung planen

und durchführen, -

Koordinierungsstellen und Ansprechpartner*innen für die Vernetzung auf Länderebene und deren Arbeitsgebiete

benennen, -

die bisherige Forschung zu kolonialen Kontexten in Bibliotheken beschreiben,

-

typische Fallgruppen von kolonialen Kontexten in Bibliotheken benennen und bewerten,

-

Quellen und Rechercheansätze für die Provenienzforschung zu kolonialen Kontexten benennen,

-

den Umgang mit Digitalisierung und (historischen) Metadaten in kolonialen Kontexten problematisieren.

Termin, Mo 08.06.2026 - 10.00 – 17.00 Uhr

Di 09.06.2026 - 9.00 – 16.00 Uhr

Wissenschaftliche Leitung

Rüdiger Haufe (Herzogin Anna Amalia Bibliothek / Klassik Stiftung Weimar), Jana Kocourek (Staats- und Universitätsbibliothek Dresden),

Dr. Emily Löffler (Deutsche Nationalbibliothek Leipzig)