15. Februar 1860 Berlin - 10. Oktober 1919 ebenda

Dr. Leo Arons

Bildquelle: Wikipedia, Bild gemeinfrei

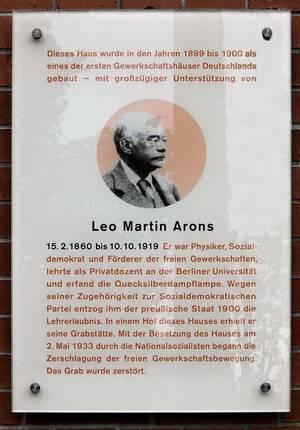

Gewerkschaftshaus

Bildquelle: Luisenstädtischer Kanal, um 1908, Blick vom Bethanienufer (seit 1947 Bethaniendamm) auf das Anwesen Engelufer 15

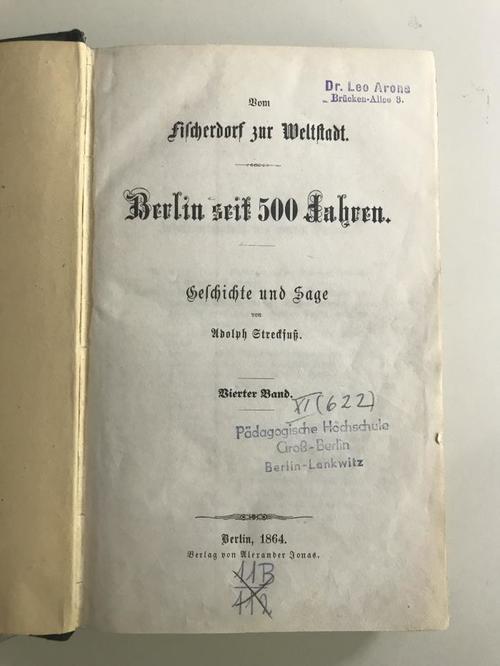

Provenienz Dr. Leo Arons

Bildquelle: Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin

Gedenktafel Leo Arons

Stolperstein Johanna Arons

Bildquelle: Hier wohnte Johanna Arons, geb. Bleichröder, JG. 1861

gedemütigt, entrechtet, Flucht in den Tod 20.9.1938

Sächsische Str. 67

Dr. Martin Leo Arons (15. Februar 1860 Berlin - 10. Oktober 1919 ebenda) wuchs in einem großbürgerlichen jüdischen Elternhaus auf. Er studierte in Leipzig und Würzburg Physik und schloss sein Studium mit der Promotion in Straßburg bei August Kundt 1884 ab. Am 24. Juli 1888 erhielt er nach seinem Habilitationsvortrag die Venia legendi, eine Lehrberechtigung an einer Hochschule. Als August Kundt seinen Ruf an die Universität Berlin erhielt, ging Arons 1889 auch nach Berlin und wurde sein erster Assistent, wo er u. a. an der Maxwellschen Theorie des Elektromagnetismus forschte. Die Berufung zum außenordentlichen Professor wurde ihm aber wahrscheinlich aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei verwehrt.

Neben seiner Forschung lehrte Dr. Arons bis 1900 an der Friedrich-Wilhelm-Universität als Privatdozent und entwickelte am Physikalischen Institut 1892 den Vorläufer der Glühlampe, die sog. Quecksilberdampflampe, die später als die "Aronssche Schwingungsröhre" bekannt wurde und von AEG vermarktet wurde. Diese Erfindung wurde von Albert Einstein in seinem Nachruf auf Arons, der infolgte einer Krankheit mit nur 59 Jahre in Berlin 1919 verstarb als „…eine erhebliche praktische und wissenschaftliche Bedeutung" gewürdigt.

Leo Arons heiratete 1887 Johanna Hedwig Bleichröder (1865–1938), eine Tochter des angesehenen Bankiers Julius Bleichröder. Sein Bruder, Baron Gerson von Bleichröder war als Privatbankier Bismarks bekannt. Gemeinsam hatte das Paar zwei Söhne Peter Paul Arons (1893 Berlin - 1977) und Hans Albert Julius Arons (1889 Berlin - 1949 Rogersville, USA)

Leo Arons - ein Pionier der Sozialdemokratie

Arons war aber nicht nur ein brillanter Wissenschaftler, sondern trotz seiner Angehörigkeit zum gehobenen Großbürgertum, ein sozial engagierter Mensch, der naturwissenschaftliche Bildung einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Schon während seines Studiums engagierte sich Arons für sozialpolitische und demokratische Belange und betrachtete die Bildung als eine Herausforderung bei der Überwindung von sozialen Ungleichheiten. Unmittelbar nach dem Erfurter Parteitag 1891 trat er unter Führung von August Bebel in die SPD ein und war dort als aktiver Kommunalpolitiker aktiv. Arons war sozialdemokratischer Abgeordneter in Rixdorf, ab 1912 in Neukölln, und gehörte zu den finanziellen Gönnern der 1907 gegründeten Baugenossenschaft "Ideal", die sich den Bau von Kleinwohnungen für Arbeiter einsetzte. In den Jahren 1904 bis 1914 gehörte Arons der Berliner Stadtverordnetenversammlung an. Er unterstützte die freien Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung und war auch finanziell ihr großzügiger Förderer und stiftite um die Jahrhundertwende den Bau des ersten Gewerkschaftshauses am Engelufer 15 in Berlin. Damit leitete er auf dem Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Karriere deren eigenen Niedergang ein.

Als Dr. Arons 1897 auf einem sozialdemokratischen Parteitag auftrat, verlangte Kaiser Wilhelm II persönlich in einem Telegramm an das Preußische Kultusministerium ein Disziplinarverfahren gegen Arons einzuleiten: „… und diesen frechen Verhöhner staatlicher Einrichtungen seines Amtes zu entsetzen. (…) Ich dulde keine Sozialisten unter (…) den Lehrern unserer Jugend an den Königlichen Hochschulen.“ Da aber nach der damaligen Rechtslage Privatdozenten nicht den beamtenrechtlichen Disziplinarbestimmungen unterlagen, wurde ein eigens vom preußischen Ministerium das sog. Arons-Gesetz erlassen und ging damit als die Lex Arons in die Rechtsgeschichte ein. Für Dr. Leo Arons bedeutete die Verabschiedung des Gesetzes im Jahre 1899 seine Entlassung als Privatdozent wegen seiner Parteimitgliedschaft in der SPD.

Wenige Monate vor seinem Tod wurde Dr. Leo Arons von der neuen Reichsregierung der jungen Republik rehabilitiert und am 17. Januar 1919 wieder als Privatdozent eingesetzt. Er wurde von Albert Einstein gewürdigt:

„Sein soziales Fühlen und sein Gerechtigkeitsdrang führten ihn dem Kreis der Sozialisten zu, ließen ihn in der Öffentlichkeit seine sozialistischen Überzeugungen vertreten, ungeachtet der schweren Hemmungen und Anfeindungen, die er sich im reaktionär geleiteten Staat dadurch zuzog. Er war einer jener im Kreise unserer Akademiker so seltenen Erscheinungen, denen nicht nur Selbständigkeit des Geistes, sondern auch Unabhängigkeit des Charakters, Unbeeinflussbarkeit gegenüber den Vorurteilen seiner Kaste und selbstloser Opfermut eigen waren. Was er tat, war in seinen Augen nur das Selbstverständliche; er tat es in Schlichtheit, ohne die große Geste des Märtyrers.“

Die Familie Arons während der NS-Zeit

Dr. Arons wurde auf seinen Wunsch hin auf dem Gelände des Berliner Gewerkschaftshauses in einer Urne beigesetzt. Als die Nazis das Gewerkschaftshaus am 2. Mai 1933 besetzten, zerstörten sie Arons' Grabstätte. Seit 2002 erinnert dort eine Gedenktafel an ihn.

Über seine Witwe Johanna Arons ist in der Zeit des Nationalsozialismus wenig bekannt, außer, dass auch ihr Vermögen vom NS-Staat geraubt wurde. Sie lebte bis zu ihrem Selbstmord am 20. September 1938 in Berlin-Schöneberg. Heute erinnert an Johanna Arons ein Stolperstein in der Sächsischen Straße 67 in Berlin. Dieser Stolperstein wurde am 18.3.2011 verlegt. Eine weitere Erinnerung findet sich heute in den digitalen Sammlungen des Jüdischen Museums, wo Johanna Arons im Garten des Sommerhauses ihrer Familie Bleichröder zu sehen ist. Zu dem beschlagnahmten Vermögen gehörte mit großer Wahrscheinlichkeit nach auch eine sehr umfangreiche Bibliothek der schönen Literatur und anderer Werke, die die Familie Arons über Jahrzehnte gesammelt hatten. Ob die Bücher auf sogenannten „Juden-Auktionen“ an Antiquare verkauft wurden oder ob die Familie sie hatte zwangsverkaufen müssen, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.

Der jüngste Sohn, Dr. Hans Albert Julius Arons (26. November 1889 Berlin – 23. März 1949), war ein promovierter Nationalökonom und machte Ende der 20er Jahre Karrierre beim Gewerkschaftsbund in Berlin. Er gehörte dort zu den wirtschaftspolitischen Experten und wurde 1925 Mitarbeiter der Wirtschaftspolitischen Abteilung des ADGB-Bundesvorstandes. Arons veröffentlichte eine Reihe von Artikeln u.a. zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat in der Monatszeitschrift Die Arbeit. Zeitschrift für Gewerkschaftspolitik und Wirtschaftskunde (1924 und 1933) des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Nach den Novemberpogromen 1938 wurde er, sowie viele andere Mitarbeiter der Zeitung, verhaftet und kam für zwei Monate ins KZ Sachsenhausen. Im September 1939 wurde auch der Redakionsleiter Lothar Erdmann verhaftet und ins KZ Sachsenhausen verschleppt. Nach einem einem vergeblichen Protest gegen die Misshandlung eines älteren Gewerkschafters, verlor er infolge schwerer Misshandlungen und Folter am 18. September sein Leben. Hans Albert gelang mit seiner Ehefrau Evelyn Ernestine Elisabeth Arons (geb. Busch) (15.09.1902 Hamburg - 02.10.1982 Langen) und seinen Söhnen Klaus und Martin 1939 die Flucht nach Panama und 1941 emigrierte die Familie schließlich in die USA. Nach dem Tod von Hans Albert Arons 1949 in Rogersville, TN, United States, kehrten die Witwe und die Söhne in den 1950er Jahren nach Berlin zurück.

Über den älteren Sohn Peter Paul Arons (18.03.1893 - 15.01.1977) ist nur bekannt, dass er Kaufmann war und bis 1939 zusammen mit seiner Mutter in der Sächsischen Straße 67 in Berlin-Schöneberg gemeldet war. Nach dem Selbstmord seiner Mutter floh er 1939 nach Großbritannien und lebte in City of Westminster, London. Er wurde kurze Zeit später verhaftet und vom 3. Oktober 1939 bis 9. Juni 1941 in Isle of Man interniert. Er starb am 15. Januar 1977 in Bad Kreuznach in Deutschland.

Zu den Büchern

2014 entdeckten unsere Kollegen*innen in den Beständen der Campusbibliothek der Freien Universität mehrere Bände mit einem Stempel „Dr. Leo Arons“ und einer Unterschrift „Hans Albert Arons“. Nach umfangreichen Recherchen der Identität und der Geschichte der ursprünglichen Besitzer und der Nachfahren, fanden wir in einem Artikel in der Tageszeitung taz aus 2003 schließlich den entscheidenden Hinweis: ein Buch der Lebenserinnerungen des Enkels Klaus Arons. Über die Verlegerin Katrin Rohnstock konnten die Bücher 2014 an die Familie Arons zurückgegeben werden.