Zwei Professorengenerationen über den Besuch Kennedys

Heinz Fortak, damals einer der jüngsten Professoren der Freien Universität, und der Student und heutige Professor des John-F.-Kennedy Instituts, Winfried Fluck, über den Besuch Kennedys 1963.

05.06.2013

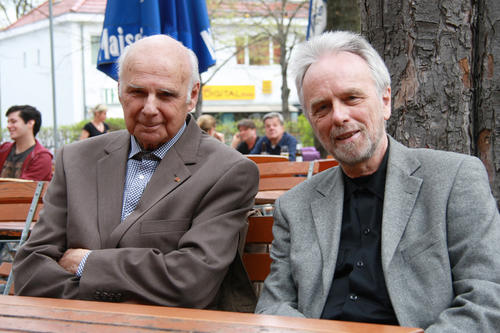

Der eine, Heinz Fortak (li.) war schon Professor als Kennedy in Dahlem sprach; der andere, Winfried Fluck, war gerade Student an der Freien Universität

Bildquelle: Juliane Bartsch

Der eine war noch Student, der andere schon Professor. Doch eines verbindet Winfried Fluck und Heinz Fortak bis heute: Das Gefühl von Gemeinschaft, das sie mit den etwa 20 000 Zuschauern teilten, die am 26. Juni John F. Kennedy vor dem Henry-Ford-Bau zuhörten, haben beide so nie wieder erlebt. Im Interview erinnern sich die beiden Zeitzeugen an den Juni 1963.

Professor Fortak und Professor Fluck, wie war die Stimmung in den Tagen und Stunden vor dem Besuch?

HEINZ FORTAK: Bereits am 21. Juni 1963 hatte der amerikanische Außenminister Dean Rusk eine bedeutende Garantie- Erklärung für die Sicherheit West-Berlins abgegeben. Diese bestätigte Kennedy nun bei seinem Besuch. Das war für uns West-Berliner natürlich unvorstellbar wichtig, denn wir waren durch die Drohung des sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow, die eigentlich durchgehend bestand und nach Kennedys Abreise erneuert wurde, immer verunsichert.

WINFRIED FLUCK: Die Bedeutung des Besuchs war deshalb allseits gegenwärtig, es herrschte große Erwartung, auch Begeisterung. Auch ich bin in West-Berlin großgeworden, in einem Kreuzberger Arbeiterhaushalt. Wir haben das sehr intensiv miterlebt, die Insel-Lage der Stadt, auch schon vor der Bedrohung durch Chruschtschow. Wenn man in die Bundesrepublik reiste, wurde man unmittelbar konfrontiert mit der Abhängigkeit, die für West-Berlin bestand. Wir hatten im Grunde keine Möglichkeit der Gegenwehr, wir waren ganz und gar abhängig von den Alliierten und deren Unterstützung.

Können Sie die Stimmung aus Sicht eines Studenten beschreiben?

FLUCK: Bei den jüngeren Leuten, nicht nur bei den Studenten, hat sich die Bedeutung dieses Besuchs und der Figur Kennedys vermischt mit bestimmten Haltungen zur amerikanischen Kultur. Kennedy kam praktisch als ein amerikanischer Held nach Berlin – nicht nur wegen der politischen Zusagen, sondern auch, weil er bestimmte Eigenschaften und Erscheinungsformen der amerikanischen Kultur verkörperte, die der jüngeren Generation sehr sympathisch waren.

Wie war das unter den Professoren?

FORTAK: Die Zustimmung zur Person Kennedy war einhellig positiv, bei mir vielleicht besonders stark. Denn ich war ja 1960 mit dem Angebot einer permanenten Position einem Ruf an eine US-amerikanische Universität gefolgt und mit meiner Familie in die USA übergesiedelt. Am Schicksal dieses Landes nahmen wir schon regen Anteil. Selbstverständlich standen wir auch im Oktober 1962 während der Kubakrise voll und ganz hinter ihm. Seine feste Haltung in dieser gefährlichen Situation hat unser Vertrauen in ihn sehr bestärkt.

Zu den Personen:

Der Meteorologie-Professor Heinz Fortak verfolgte die Rede des amerikanischen Präsidenten mit damals 35 Jahren als Jüngster im Halbkreis der um Kennedy versammelten Professorenschaft.

Heinz Fortak, 86, studierte Mathematik und Physik, später auch Geophysik an der Humboldt-Universität, an der er 1955 promovierte. 1957 wechselte er als wissenschaftlicher Assistent an die Freie Universität Berlin und habilitierte sich dort 1959. Im Jahr darauf folgte er einem Ruf an eine US-amerikanische Universität.

Zwei Jahre später kehrte er als Professor an die Freie Universität zurück; baute dort das Fachgebiet Theoretische Meteorologie auf. Fortak war unter anderem Gastwissenschaftler am NASA Institute for Space Studies und Direktor am Institut für Physik der Atmosphäre des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Seine wissenschaftliche Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet.

Der 19-jährige Student Winfried Fluck hörte die Rede John F. Kennedys vor dem Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin inmitten der riesigen Menschenmenge. Fluck wurde 1944 im badischen Blumenfeld geboren und wuchs in Berlin (West) auf. Er studierte von 1963 bis 1970 Germanistik, Anglistik und Amerikanistik an der Freien Universität Berlin sowie an der Harvard University und der University of Berkeley, California.

Fluck promovierte 1972 an der Freien Universität Berlin und habilitierte sich 1983. Nach Stationen in Harvard und Yale war er Professor für englische und amerikanische Literaturgeschichte an der Universität Konstanz und von 1989 an Professor für amerikanische Kultur am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der Freien Universität. Er war unter anderem Gastprofessor in Princeton, Barcelona und Dartmouth und Research Fellow am National Humanities Center im US-amerikanischen Chapel Hill und am Internationalen Zentrum Kulturwissenschaften in Wien.

Welche Passage der Rede ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

FORTAK: Mich hat die Rede insgesamt sehr berührt, obwohl es Aussagen waren, die wir erwartet hatten und die wir auch kannten: Die erneute Betonung der Freiheit der westlichen Welt und die Abgrenzung gegenüber der Ideologie und dem Machtanspruch des Ostens in seiner Rede entsprachen unseren Überzeugungen.

FLUCK: Ich würde auch sagen, das war damals geläufige Rhetorik. Die Formulierungen waren eingebürgert, man musste als amerikanischer Politiker versichern, dass man Berlin unterstützt, dass man Bündnistreue üben wird, dass es da keinen Zweifel geben kann. Ich erinnere michweniger an einzelne Formulierungen als vielmehr an die ganze Atmosphäre auf dem Platz, die enorme Erregung, die da herrschte, der anschwellende Beifall. Es war ja eigentlich wie ein Königsbesuch. Da ist tatsächlich dieser Politiker nach Berlin gekommen, praktisch das Äquivalent eines Königs der westlichen Welt! Der Empfang auf den Straßen Berlins war dementsprechend.

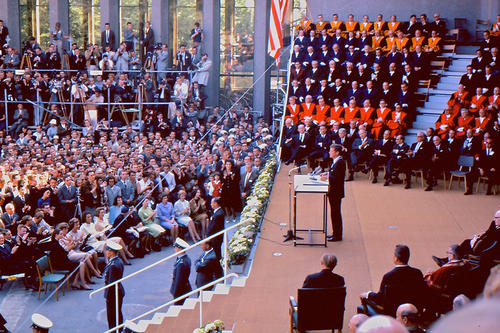

FORTAK: Meine Gefühle waren auch beeinflusst durch die räumliche Umgebung. Ich stand erhöht hinter Kennedy vor dem Henry-Ford-Bau, dem damaligen Hauptgebäude der Universität, und konnte weit sehen: Menschen über Menschen, wohin man schaute. Der Henry-Ford-Bau und die Universitätsbibliothek waren Gebäude, die mit Spenden der Amerikaner gebaut worden waren – wir hatten also unseren Campus von diesen Menschen geschenkt bekommen, von denen einer gerade sprach! Ich empfand Dankbarkeit auch deshalb, weil die Amerikaner ja die Gründung der Universität 1948 überhaupt erst ermöglicht hatten.

FLUCK: Es gab das Selbstverständnis der Freien Universität als fortschrittliche Hochschule. Sie verstand sich im Grunde als Neubeginn, auch innerhalb der deutschen Universitätslandschaft. Und Fortschritt war damals sehr stark mit Amerika assoziiert. Kennedy als der jugendliche Repräsentant dieses Landes, voller Vitalität, erinnerte einen daran -– und man dachte: Wir sind doch eigentlich auf einem guten Weg.

Von seiner Warte aus hatte Heinz Fortak einen sehr guten Blick auf Kennedy und die Zuhörer.

Bildquelle: Heinz Fortak

Gab es damals viele Sicherheitsvorkehrungen?

FORTAK: Es gab keine Durchsuchungen. Bis zur Aufstellung hinter Kennedy wurden wir überhaupt nicht kontrolliert. Ich hatte eine Leica offen in der Hand, mit der ich, nahe hinter Kennedy stehend und für jeden sichtbar, die Situation fotografierte. Es hätte ja auch eine Waffe sein können. Von Sicherheitsvorkehrungen konnte man somit gar nicht reden.

FLUCK: Ich stand auf der anderen Seite von der Boltzmannstraße, recht nah am Präsidenten. Ich hatte einen sehr guten Blick auf Kennedy – da gab es keine Überprüfung irgendeiner Art, man hätte alles Mögliche anschleppen können. Es gab eben die feste Überzeugung: Der Mann kommt, um uns zu helfen, da wird doch niemand so verrückt sein und etwas gegen ihn planen. Überhaupt kann man das, was an dem Tag geschah, nur vor der damaligen Situation West-Berlins begreifen. Das ganze Denken war sehr klar geteilt. Es gab die eine Seite, die einen bedrohte, und die andere Seite, die bereit war, einen zu retten. Und wenn der Repräsentant dieser Seite kam und sprach, dann konnte der Jubel gar nicht laut genug sein. Es war ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl.

FORTAK:…ein Gefühl, das nie mehr wiederkam.

FLUCK:…nein, das nie mehr wiederkam. Das ist vielleicht die stärkste Erinnerung. Später ist die Pluralisierung der Gesellschaft so vorangeschritten, das wäre gar nicht mehr denkbar heute.

Wie hat sich das Verhältnis zu den USA, das haben Sie beide beschrieben, innerhalb der Studentenschaft mit der beginnenden Studentenbewegung gewandelt oder wie an der Universität insgesamt oder bei den Bürgern West-Berlins?

FLUCK: In der Studentenschaft hat es sich ganz schnell verändert, da war der Vietnamkrieg der unmittelbare Anlass. Es kam zu einem relativ schnellen Autoritäts- oder Ansehensverlust der USA. Aber nicht in der Bevölkerung, und das war ja ein großer Teil der politischen Konflikte, die es dann in Berlin in den sechziger Jahren gab: Die Bevölkerung stand nach wie vor völlig auf Seiten der USA, vor allem natürlich die Presse. Die Studenten fingen an, die USA zu kritisieren, die Öffentlichkeit argumentierte, ihr gefährdet den Status West-Berlins. Das hatte auch eine sehr wichtige politische Dimension. Die USA wurden als Gegenstand zu einem der zentralen Konflikte.

FORTAK: Die Freie Universität hat eine lange Tradition wissenschaftlichen deutsch-amerikanischen Austauschs. Hier hat das akademische Außenamt, das über Jahrzehnte von Horst Hartwich geleitet wurde, große Leistungen erbracht. Die so entstandenen engen Verbindungen mit Institutionen, Kollegen und Freunden in den USA bestehen in allen Bereichen unverändert weiter.

FLUCK: Wir haben an der Freien Universität noch immer das größte Programm dieser Art, mit 50 amerikanischen Universitäten.

Herr Fortak, Sie hatten damals von Ihrem Platz aus die Mitglieder des Bundeskabinetts von Konrad Adenauer im Blick. Wie haben sie sie erlebt?

FORTAK: Sie saßen mir direkt gegenüber und erschienen auf allen meinen Fotos. Es war ein Bild von sich korrekt diplomatisch verhaltenen Herren. Nur Herr Scheel verhielt sich durch Körperhaltung und Bewegungen für mein Gefühl eher etwas lässig, sodass ich dies fast als eine gewisse Missachtung des Präsidenten empfand, was es aber sicher nicht war. Walter Scheel hat ja später nach der Wende von 1969 zusammen mit Willy Brandt unsere Gesellschaft entscheidend umgeformt. Es zeigte sich also schon der neue, unkonventionellere Stil, der dann überall der gängige wurde.

FLUCK:… Kennedy war der Vorbote dieses neuen Stils, denn er besaß eine unbeschwerte Informalität …

FORTAK: … aber das war uns in dem Maß nicht bewusst ...

FLUCK: Ich habe diesen Kontrast bei meinen späteren Untersuchungen über diese Zeit erfahren: Die europäischen Politiker waren alle im hohen Alter, schon gebrechlich – Willy Brandt war die große Ausnahme – Adenauer, Ollenhauer, das war im Grunde alles eine graue Garde von Bürokraten, die als Personen keine besondere Attraktivität besaßen. Und da kommt dann dieser jugendliche Held, der könnte aus einem Hollywood-Film entsprungen sein, und gleichzeitig schien er doch enorm kompetent zu sein. Also insofern hat er auch eine Brücke gebaut für diesen eher informelleren Stil, der dann später Einzug hielt in der deutschen Gesellschaft.

Herr Fluck, Sie haben sich später auch als Wissenschaftler mit dem Mythos Kennedy befasst. Was haben Sie herausgefunden?

FLUCK: Die politischen Gründe für die Faszination Kennedys kennen wir, es ist die starke Unterstützung Berlins, aber die Faszination geht ja weit darüber hinaus. Kennedy ist zu einer Art Mythos geworden. Wir haben uns allerdings ein Bild von ihm gemacht, das völlig falsch war. Der wahre Kennedy war ein ganz anderer Mensch. Er war weder besonders liberal – anfangs war er gegen die Bürgerrechtsbewegung, weil er die Stimmen der Südstaatendemokraten brauchte, und er gehörte sogar zeitweilig zu den Unterstützern des Kommunistenjägers McCarthy. Noch stimmte das Bild von Vitalität und Stärke: Kennedy war chronisch krank, so krank, dass er bei öffentlichen Vorträgen trotz Stützkorsetts nur mühsam aufrecht stehen konnte. Und er war ein notorischer Fremdgänger. Aber in der Öffentlichkeit leben wir mit Bildern von Personen, nicht mit den Personen selbst. Die Bilder sind zum Teil bewusst konstruiert, aber sie entstammen auch unseren Wunschvorstellungen. Wir wollten diesen Kennedy damals so haben, wie er erschien, er war im Grunde unsere Projektion. Es war letztlich unser Wunschbild, dem wir zugejubelt haben.

FORTAK: Aber die Illusion war schön (beide lachen).

Können Sie sich erinnern, wie und wo Sie von der Ermordung Kennedys im November 1963 erfuhren?

FLUCK: Sowohl meine Frau als auch ich können uns genau daran erinnern. Ich war zuhause und saß mit drei Leuten zusammen, da ging die Tür auf und jemand rief die Botschaft ins Zimmer. Es war ein traumatisches Erlebnis, die Erinnerung daran werde ich nie vergessen.

FORTAK: Auch ich habe die Situation, in welcher die Nachricht eintraf, als ein Bild völlig vor Augen. Ich hatte einen westdeutschen Kollegen zum Kolloquium eingeladen und ihn danach zu mir nach Hause. Plötzlich hörten wir diese Nachricht von Kennedys Ermordung, die uns erstarren ließ. Wir saßen lange wortlos da. So stark war der Eindruck, dass er bleibend verankert ist.

Hat die Ermordung Kennedys zu seinem Mythos beigetragen?

FORTAK: Bei mir persönlich nicht.

FLUCK: In der Öffentlichkeit schon. Auch wenn es makaber erscheint, gehört der Tod zu einem wahrhaft mythischen Helden. Die Figur Kennedys ist zum Mythos geworden, das heißt, auch Kritik kann einer solchen Figur nichts mehr anhaben. Deshalb haben auch die kritischen Biografien über Kennedy seinem positiven Image in der Öffentlichkeit nicht geschadet. Ein Mythos steht über den moralischen Kategorien, an denen andere Menschen gemessen werden. Kennedys Tod gehört zu seinem Mythos. Wenn Kennedy weitergelebt hätte, wäre er mit der wachsenden Kritik am Vietnamkrieg konfrontiert worden, und er hätte sich nicht anders verhalten können als sein Nachfolger im Präsidentenamt Lyndon Johnson, er hätte sich auch gar nicht anders verhalten wollen. Dann wäre er entzaubert worden.

Wenn sie heute am Henry-Ford-Bau vorbeikommen: Stehen Ihnen die damaligen Bilder noch vor Augen oder bekommen Sie sogar eine Gänsehaut?

FLUCK: Ich verbinde den Henry-Ford-Bau rückblickend mit der Studentenbewegung und den Ereignissen der Folgejahre, die waren letztlich für mich und meine Biografie wichtiger als der Kennedy-Besuch. Doch die Rede vor dem Henry-Ford-Bau habe ich in starker Erinnerung, weil es eine besondere Ehre war, dass dieser Politiker an die Universität gekommen ist und dort eine Rede gehalten hat. Dadurch, dass die Universität eine solche Beachtung fand, war es ein nachdrückliches Ereignis, bei dem man als Person Teil einer universitären Gemeinschaft wurde.

FORTAK: Der Platz vor dem Henry-Ford-Bau weckt bei mir jedes Mal die Erinnerung an die Rede John F. Kennedys. Das Ereignis von damals berührt mich bis heute.

Das Interview führten Kerrin Zielke und Carsten Wette.