Glücksfinder

Wie uns die Wissenschaft glücklich macht

12.06.2008

Wie uns die Wissenschaft glücklich macht.

Bildquelle: photocase/DavidQ http://www.photocase.de/foto/130490-stock-photo-himmel-blau-freude-gefuehle-glueck-wohnung

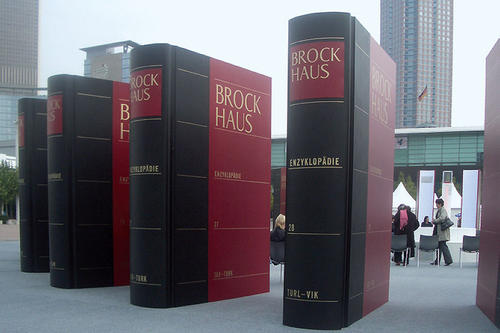

Dem Brockhaus war 1894 die Definition des Glücks nur sieben Zeilen wert.

Bildquelle: GNU

Macht Geld doch glücklich? Neue Studien sagen: ja.

Bildquelle: photocase, Budin www.photocase.de/foto/31668-stock-photo-spielen-glueck-geld-bar-dinge-desaster

Thomas Jefferson, Zweiter von links am Mount Rushmore, formulierte den Dreiklang „life, liberty and the pursuit of happiness“ nicht als Erster.

Bildquelle: iStockphoto, iophoto

Seit Jahrtausenden streben wir danach, glücklich zu sein, doch erst seit kurzer Zeit beschäftigt sich die moderne Wissenschaft damit und entschlüsselt langsam die Geheimnisse des Glücks. Auch Forscher an der Freien Universität spüren dem Glück nach, versuchen es zu begreifen, mit den Instrumenten der Wissenschaft und der Kraft des Geistes. Man könnte sie Glücksforscher nennen, auch wenn das nicht ihr Spezialgebiet ist. Sie dringen vor in die Vergangenheit und reisen in ferne Länder, sie sprechen mit tausenden Unglücklichen, sie wissen, wie Reichtum und Zufriedenheit zusammenhängen. Aus ihrer Disziplin heraus liefern sie Erkenntnisse, die uns helfen, glücklicher zu leben.

Gerade einmal sieben Zeilen war dem Brockhaus im Jahr 1894 ein Zustand wert, den der Mensch seit Jahrtausenden anstrebt: den des Glücks. „Glück im subjektiven Sinne ist der Lustzustand einer vollständigen Befriedigung aller Wünsche“, heißt es da in luftiger Lexikon- Prosa und schönster Frakturschrift. „Dieser Genuß der Wunschlosigkeit ist ebendeshalb, weil der Lauf des Lebens fortwährend größere oder geringere Bedürfnisse neu fühlbar macht, ein ebenso schnell vorübergehender wie seltener Zustand: daher die Klagen über die Flüchtigkeit des Glück u.s.w.“ Die Befriedigung aller Wünsche? Jahrtausendelang galt unter Philosophen: Beim Glück geht es um innere Zufriedenheit, um innere Ruhe, es kommt von Gott oder durch die eigene Vernunft.

Wie fühlt sich Glücklichsein an?

Das Glück war keine sonderlich emotionale Angelegenheit. In der Psychologie des 20. Jahrhundert spielte es zunächst auch keine große Rolle. Wissenschaftler und Therapeuten erkundeten vor allem die dunklen Gegenden der Seele: Angst, Aggressionen, Schwermut und Trauer. Doch in den vergangenen 20 Jahren fragen sich Forscher und Autoren, Wissenschaftler und Denker zunehmend: Wie fühlt es sich eigentlich an, das Glücklichsein? Und was sind die Voraussetzungen dafür? Der Volksmund weiß schon lang: „Froh zu sein, bedarf es wenig.“ Er kennt den „gesunden Optimismus“ als hilfreiches Mittel, das eigene Glücksempfinden zu steigern. Wer positiv in die Zukunft blickt, der fühlt sich insgesamt zufriedener – glücklicher. Diese Fähigkeit zur Zuversicht ist auch ins Blickfeld der Forschung gerückt, spätestens seit der US-amerikanische Psychologe Martin Seligmann als Vorsitzender seines Berufsverbandes forderte, dem Guten mehr Gewicht zu geben und dem nachzuspüren, was uns glücklich macht. Er formulierte das Forschungsfeld der „Positiven Psychologie“ – eine Trendwende: „In einer Zeit von Wohlstand und Frieden wollen die Menschen nicht mehr nur wissen, wie man Leid lindern kann.“

Die Geheimisse des Glücks entschlüsseln

An der Freien Universität gibt es zwar kein Institut für Glücksforschung und niemanden, der für sich in Anspruch nimmt, die Geheimnisse des Glücks entschlüsselt zu haben. Aber es gibt Wissenschaftler, die sich mit dem Glück beschäftigen, die ihm nachspüren, die es zu begreifen versuchen. Man könnte sie Glücksforscher nennen, auch wenn das nicht ihr Spezialgebiet ist und sie das Thema Glück nur streifen, während sie sich mit etwas anderem beschäftigen. Sie dringen vor in die Vergangenheit und reisen in andere Länder, sie sprechen mit Tausenden Unglücklichen, sie wissen, wie Reichtum und Zufriedenheit zusammenhängen. Aus ihrer Disziplin heraus liefern sie Erkenntnisse, die uns verstehen helfen, wie wir glücklicher werden und welche Rolle das Glück in unserem Leben spielt.

Der Ökonom: Glück durch Reichtum

Fast 30 Jahre lang spendete die Wirtschaftswissenschaft all jenen Trost, die wenig verdienten und mit ihrem Gehalt gerade so über die Runden kamen: Geld macht nicht glücklich, das zeigten in den 1970er Jahren Studien des amerikanischen Ökonomen Richard Easterlin. Der hatte die Wirtschaftsdaten Japans und die Angaben der Bürger über ihre Lebensqualität miteinander verglichen.

Das Easterlin-Paradox

Seine Ergebnisse sind als Easterlin-Paradox in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen: Obwohl die Japaner in den Jahren von 1950 bis 1970 ihr Wirtschaftswachstum deutlich steigerten und die Löhne stiegen, sank die Zufriedenheit der Menschen. Sie fühlten sich unglücklicher als zuvor. Easterlin glaubte, dass die Menschen sich schnell an den Reichtum gewöhnt hätten. Er schloss daraus, dass die glücksbringende Wirkung von Geld verfliege sobald ein gewisser Wohlstandsgrad überschritten sei.

Denn in armen Ländern steigt die Zufriedenheit mit zunehmendem Wohlstand. Im globalen Vergleich hängen Reichtum und Glück also doch zusammen. „Eine Weltkarte, auf die man die Umfragedaten zur Zufriedenheit einträgt, bildet auch ziemlich exakt die Einkommensverteilung ab“, bestätigt Irwin Collier, Professor für nordamerikanische Wirtschaft und Wirtschaftspolitik am John-F.-Kennedy-Institut der Freien Universität.

Money can’t buy you love – but happiness

Jetzt allerdings stellen neue Studien alles auf den Kopf, was die Forschung über Glücksgefühle und Geld zu wissen glaubte. Zwei Wissenschaftler von der University of Pennsylvania werteten unzählige Studien über Wirtschaftswachstum und subjektives Wohlbefinden aus. Die Ergebnisse scheinen zu belegen: Mehr Geld macht immer glücklicher, ein Sättigungseffekt ließ sich nicht feststellen. Zeitungen und Magazine titeln: „Money can’t buy you love – but happiness.“

Neue Prioritäten in der Wirtschaftspolitik

Auch Collier kennt die „positive Korrelation zwischen Einkommen und Glück – wenn man den Querschnitt der Bevölkerung betrachtet.“ Allerdings glaubt er eher an kurzfristige Glücksmomente direkt nach einer Einkommenssteigerung: Ein höheres Einkommen führe nur zu einem „kurzen High“. Dann setze Gewöhnung ein. Für die Wirtschaftspolitik könnte das bedeuten, dass sich ihre Leitlinien verändern: „Das Reduzieren menschlichen Unglücks an den Orten, an denen es noch existiert, sollte eine höhere Priorität haben, als die materielle Wohlstandssteigerung derjenigen, deren materiellen Bedürfnisse seit Langem befriedigt sind“, sagt Collier. Einig sind sich Ökonomen und Soziologen allerdings darin, dass Geld allein nicht glücklich macht – es gibt genug Beispiele für zufriedene Menschen, die mit wenig Geld auskommen. „Die müssten ja sonst alle depressiv sein“, sagt Collier.

Der Psychologe: Glück durch Handeln

Wenige Menschen haben so viele unglückliche Studenten gesehen wie er: Hans-Werner Rückert leitet seit 1994 die „Zentraleinrichtung Studienberatung und psychologische Beratung“ der Freien Universität. Seine Aufgabe besteht darin, angehenden Akademikern, die sich über- oder unterfordert fühlen, dabei zu helfen, zufriedener zu werden. Tausende sind zu ihm gekommen: bei schlechten Noten, nach einer nicht bestandenen Prüfung oder auch erst, wenn sie keinen Abschluss mehr machen durften – etwa weil sie zu oft durch Prüfungen gefallen sind. Auch nach dem Studium holen sich einige Rat: „Beim wissenschaftlichen Personal überwiegen Konflikte um nicht vollendete Dissertationen oder geknickte Karrieren“, sagt Rückert.

Erfolg ist kein Zufall

Sie alle teilen ein Gefühl des Scheiterns. Allerdings gebe es „das Scheitern per se“ nicht: „Inwieweit sich Menschen als gescheitert empfinden, hat weniger mit der objektiven Situation zu tun als mit der persönlichen Bewertung des Erlebten“, sagt er. Typisch sei es, alle Erfolge dem Zufall zuzuschreiben, jeden Misserfolg aber für eigenes Versagen zu halten. „Ein Ziel der Beratung ist es, den Menschen dabei zu helfen, eigene Erfahrungen weniger selbstschädigend zu verarbeiten“, sagt Rückert. Sein Konzept: „Entdecke das Glück des Handelns“, so lautet der Titel eines seiner Bücher. Im ersten Teil des Ratgebers beschreibt er typische Blockaden und Fallstricke, im zweiten skizziert er Beispiele und gibt konkrete Tipps, wie man Widerstände überwindet.

Ein Problem, das so gut wie jeder kennt, ist das Aufschieben: Die Hausarbeit, das Forschungsdesign, der Projektentwurf kann ja noch morgen oder in der nächsten Woche geschrieben werden; vermeiden, vertrödeln, verzetteln. Der Druck wird immer größer: Man muss ja noch etwas erledigen – Stress, Angst, Überforderungsgefühle sind häufig die Folge. Rückert unterscheidet zwei Typen von Aufschiebern: „Kick-Aufschieber“ erleben den Druck positiv, sie erledigen ihre Arbeit immer zum letztmöglichen Termin, sie arbeiten die Nächte durch „bis ihnen das Adrenalin aus den Ohren läuft“. Die „Kick-Aufschieber“ wollen ihr Verhalten meist nicht ändern – im Gegenteil: „Sie genießen es, ihre Kriegsberichte von der Front akademischen Arbeitens erzählen zu können“, sagt Rückert.

Wie wir uns für Flucht belohnen

Schlecht fühlen sich die „Vermeidungs-Aufschieber“, die, sobald sie am Schreibtisch sitzen, Hunger bekommen, das Bad putzen oder einen Freund anrufen wollen. Sie sind die Unglücklichen unter den Aufschiebern. „Indem sie jedem ablenkenden Impuls sofort nachgeben und etwas Angenehmeres machen als zu arbeiten, belohnen sie sich für ihre Flucht“, sagt Rückert. Das Gehirn lernt die Verknüpfung von Flucht und Belohnung schnell. Arbeit erfordert jedoch oft Triebverzicht und Belohnungsaufschub: „Man kann nicht intensiv studieren und dabei entspannt Cafè Latte trinken“, sagt Rückert.

Wie aber kann man den Hang zum Eskapismus, wie es der Fachmann nennt, überwinden? Ein bewährtes Mittel sei ein Lerntagebuch: Immer wenn sich das Gehirn meldet mit dem Wunsch nach Badreinigung oder Kaffeepause, wird das notiert – und auf später verschoben. Das Aufschreiben des ablenkenden Impulses stärkt das Bewusstsein, es erleichtert die Selbststeuerung. „Außerdem kann man sich so für das Durchhalten statt für die kontraproduktive Flucht belohnen“, rät Rückert. Wer Hunger bekommt, aber noch keine Zeile geschrieben hat, könne sich vornehmen: Noch eine Stunde, dann esse ich etwas. Das Gehirn lernt: Nicht die Ablenkung, sondern die Arbeit wird belohnt.

Selbstbild und Wirklichkeit in Einklang bringen

Das Wesen des Glücks besteht darin, sich darum zu bemühen – daran glaubt Rückert fest. Und seine Erfahrung bestätigt ihn darin. In Beratungsgesprächen und bei Präsentationen erklärt er wieder und wieder diesen Zusammenhang. Manches klinge banal, helfe aber tatsächlich: Realistische und klare Ziele setzen und sie verbindlich planen, sei so ein Punkt. „Bleiben Sie locker, belohnen Sie sich, und bilanzieren Sie Ihre Fortschritte“, rät Rückert. „Lösen Sie sich von Vorstellungen, wie Dinge zu sein hätten.“ Es gehe darum, Selbstbild und Wirklichkeit durch eigenes Handeln möglichst in Einklang zu bringen.

Die Soziologin: Glück durch Reisen

„Mir scheint immer dort, wo ich nicht bin, wäre ich glücklich“, schrieb der französische Schriftsteller Charles Baudelaire im vorletzten Jahrhundert. Dieser „ruhelos schweifende Blick auf alles Ferne und Fremde“ sei charakteristisch für unser modernes Bewusstsein, sagt Sabine Boomers vom Institut für Soziologie der Freien Universität und zitiert damit den Berliner Soziologen Georg Simmel.

Mobilitätslust und Mobilitätslast

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sei das Fernweh eher noch größer geworden. Boomers selbst ist viel herumgekommen – sowohl in der wirklichen Welt als auch in der Reiseliteratur: In Indien und im Nahen Osten war sie unterwegs, sie las Goethe und Baudelaire ebenso wie die Dauerreisenden Bruce Chatwin und Reinhold Messner. Ihre Dissertation hat sie über das „Reisen als Lebensform“ geschrieben, und ihre aktuelle Forschung konzentriert sich darauf herauszufinden, warum Menschen zu Migranten werden, warum sie ihre Heimat verlassen und das Glück an einem anderen Ort suchen. Sie unterscheidet zwischen „Mobilitätslust und Mobilitätslast“: Einerseits avanciere der Tourismus zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige, andererseits gebe es immer mehr Menschen, die gezwungen seien zu reisen oder ihre Heimat für immer zu verlassen – aus ganz verschiedenen Gründen: wegen der eigenen Karriere oder weil sie politisch verfolgt werden, weil sie einem Ehepartner hinterherziehen oder in ihrer Heimat keinen Job finden.

Aber selbst zum mutmaßlich freiwilligen Verreisen fühlen sich heute viele verpflichtet – sei es, um Anerkennung von Freunden und Kollegen zu bekommen, sei es, weil die Neugier auf das Fremde heute zum Selbstkonzept gehört. „Reise-Erfahrung verspricht das höchste Prestige – und birgt wohl auch das höchste Glücksversprechen“, sagt Boomers. Rund elf Prozent ihres Geldes geben die Menschen in westlichen Industriestaaten dafür aus, die Deutschen unternahmen im vergangenen Jahr knapp 70 Millionen Urlaubsreisen, die mindestens fünf Tage dauerten.

Das Ich neu erfinden

Doch all das Streben in die Fremde, die Sehnsucht nach Exotik, „nach einer Neu-Erfindung des alltäglichen Ichs“, die Investition in neue Erfahrungen scheitern an einem Punkt: „Der Versuch, sich aus der selbstgeschaffenen Wirklichkeit der Industriegesellschaften zu befreien, bleibt ein vergeblicher“, sagt Boomers und greift damit eine These von Hans-Magnus Enzensberger auf: Die Reise, die uns eigentlich aus der Warenwelt herausführen solle, sei ihrerseits zur Ware geworden – ein wahrer Aufbruch nahezu unmöglich.

Auch deswegen suchen manche Reisende zunehmend extreme Erfahrungen, ein „erregtes Erfinden immer neuer und vermeintlich letzter Abenteuer“ nennt Boomers den Trend zum Risikotourismus: Wildwasser-Rafting, Klippenspringen, Barfuß-Wüstenläufe. Merkwürdig nur, dass selbst die Abenteurer häufig genug versuchen, das Risiko zu minimieren; von „gut arrangierten Notausgängen“ spricht Boomers und von Outdoor-Luxusartikeln wie elektrischen Zahnbürsten für die Wildnis. Offenbar suchen Extremreisende ihr Glück in der Gefahr einer Grenzerfahrung, wollen das Glück des Zivilisationsluxus aber nicht ganz aufgeben. Boomers kommt zu dem Schluss, dass sich die üblicherweise harsche Tourismuskritik an „elitären Vorstellungen eines wie auch immer gearteten ‚ ‚wahren‘ Reisens orientiert“.

Traumwelten und Chaos

Doch „das subjektive Erleben eines Reiseglücks kann nicht negiert werden“ – oder einfacher gesagt: Der Pauschaltourist erlebe seinen Urlaub unter Umständen als ebenso befriedigend wie der Risikoreisende. Das Reisen eröffne „außeralltägliche Räume“, in denen gesellschaftliche Regeln zum Teil außer Kraft gesetzt werden und wir neue kulturelle Regeln lernen können: „Traumwelten, die zugleich Züge eines bedrohlichen Chaos und einer paradiesischen Unschuld bergen“, wie Boomers in einem Essay schreibt. Ob wir Glück dabei tatsächlich erleben oder uns nur einreden lassen, von Reiseanbietern oder uns selbst, das ist zweitrangig: Beim Reisen können wir das Glück empfinden, ein anderer zu sein – „sei es nun eine Illusion oder nicht.“

Der Historiker: Glück als Grundrecht

Jedes amerikanische Schulkind lernt die Sätze auswendig, schließlich stammen sie aus der Geburtsurkunde der Nation: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.“

Jefferson musste nirgendwo nachschlagen

Der Politiker, Schöngeist und Universalgelehrte Thomas Jefferson hat sie formuliert, im Jahr 1776 entwarf er die Unabhängigkeitserklärung der USA und erklärte Leben, Freiheit und das Streben nach Glück – oder Glückseligkeit, denn eine richtig gute Übersetzung gibt es nicht – zu unveräußerlichen Rechten. Stolz erzählte er damals, er habe nirgendwo nachschlagen müssen für das philosophisch und sprachlich anspruchsvolle Papier, mit dem die Vereinigten Staaten sich von England loslösten und der Weltgeschichte eine neue Richtung gaben. Er habe nur den „common sense“ der Zeit zusammengefasst. Mit dem gesammelten Wissen seiner Zeit umgab er sich – inklusive der Widersprüche zwischen Philosophie und Praxis: Im Foyer seines Hauses stand eine Büste von Voltaire, auf dem Grundstück nebenan lebten seine Sklaven.

Keine verfassungsrechtliche Bedeutung

Viele Amerikaner meinen deshalb, das Streben nach Glück zähle zu ihren durch die Verfassung garantierten Grundrechten. „Das aber ist ein Irrtum“, sagt Knud Krakau, Jurist und Professor für Geschichte am John- F.-Kennedy-Institut der Freien Universität. Denn die Worte „pursuit of happiness“ finden sich nirgendwo in der Verfassung oder in dem Grundrechtekatalog der „Bill of Rights“ – das aber sind die juristisch maßgeblichen Dokumente in den Vereinigten Staaten. „Die Unabhängigkeitserklärung hat keine verfassungsrechtliche Bedeutung“, sagt Krakau. Zwar berufe sich der höchste Gerichtshof der USA in manch einer Urteilsbegründung auf Jeffersons Worte, nie aber im Sinne eines juristisch verbindlichen Textes, sondern in Bezug auf die Grundannahmen der amerikanischen Gesellschaft.

Welche Annahmen sind das und warum hat Jefferson sie in die Erklärung hineingeschrieben? Er formulierte den Dreiklang „life, liberty and pursuit of happiness“ in Abwandlung der Thesen des englischen Philosophen John Locke, der Leben, Freiheit und Besitz als natürliche Rechte des Menschen ansah. „Für den philosophischen Diskurs ist das von höchster Bedeutung“, sagt Krakau, „Jefferson verneint nicht den naturrechtlichen Anspruch auf Besitz, aber er erweitert ihn und rückt ihn damit zugleich in den Hintergrund.“ Das Eigentumsrecht werde relativiert, Glückseligkeit meine mehr als den puren Besitz. Eine Sensation war das indes nicht: „Die Formulierung ‚pursuit of happiness‘ war damals Allgemeingut“, sagt Krakau. In Pamphleten und politischen Manifesten der Zeit war sie ebenso zu finden wie in philosophischen Schriften. Allerdings wandelte sich die Bedeutung: Anfangs war eher das persönliche Glück des Einzelnen gemeint – es war die Zeit der Aufklärung, das Individuum der Maßstab. Doch langsam gewann die Ansicht Raum, Glückseligkeit sei auch zu verstehen als Teilhabe am Zusammenleben und Mitgestalten der Gesellschaft. Zunehmend wurde es – nicht unumstritten – als Aufgabe des Staates gesehen, die Menschen in den Stand zu versetzen, dieser Glückseligkeit teilhaftig zu werden – „to increase happiness“, wie es in Dokumenten aus der Zeit heißt. „In Ansätzen entstand so der Gedanke dessen, was man später ‚welfare state‘ nannte“, sagt Krakau. Als dritter Präsident der USA förderte Jefferson daher den Bau von Universitäten, für die in Virginia zeichnete er sogar selbst die Pläne.

Vom persönlichen Glück zum welfare state

Auch formaljuristisch schlug sich die Glückseligkeit nieder. Denn nicht nur die USA als Ganzes gaben sich eine Verfassung, sondern auch die Einzelstaaten – und die wiederum änderten sie häufiger: Bis zum Jahr 1900 – da waren beispielsweise Alaska, Arizona und New Mexiko noch keine Bundesstaaten – hatte es bereits etwa 120 einzelstaatliche Verfassungen gegeben. In zwei Dritteln stand die Formulierung „pursuit of happiness“ aus Jeffersons Unabhängigkeitserklärung. So falsch liegen die Amerikaner also nicht, wenn sie sich auf dieses Grundrecht berufen.

Irwin Collier ist Professor für nordamerikanische Wirtschaft und Wirtschaftspolitik am John-F.-Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin.

Hans-Werner Rückert leitet seit 1994 die „Zentraleinrichtung Studienberatung und psychologische Beratung“ der Freien Universität Berlin.

Sabine Boomers ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Freien Universität mit Schwerpunkt Empirische Methoden und Statistik.

Knud Krakau ist Jurist und lehrte als Professor für Geschichte am John-F.- Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin.