Das Nervenzentrum

Der Forschungsverbund „NeuroCure“ lockt Spitzen-Wissenschaftler aus der ganzen Welt nach Berlin. Sie helfen dabei, tückische Krankheiten zu entschlüsseln

23.05.2011

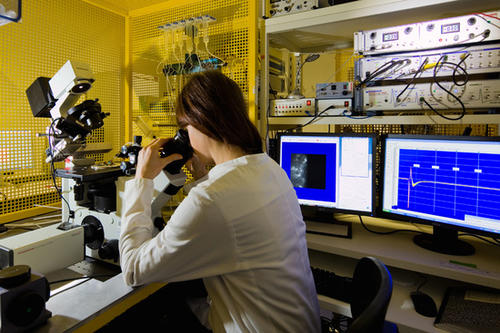

Im Exzellenzcluster NeuroCure arbeiten Wissenschaftler aus verschiedenen neurowissenschaftlichen Disziplinen zusammen, um neuste Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in klinisches Handeln zu übertragen.

Bildquelle: NeuroCure

Von Florian Michaelis

Schwere Schlaganfälle quälten das kleine Mädchen immer wieder. Die Eltern fürchteten um das Leben ihrer Tochter, Ärzte standen vor einem Rätsel. Markus Schülke, Professor für Experimentelle Neuropädiatrie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin, kann sich noch gut an die junge Patientin erinnern: „Die Ursache für die Schlaganfälle war zunächst vollkommen unklar“, sagt er. Ein Kind mit Schlaganfällen? Dafür gab es keine Erklärung.

Erst durch genetische Studien kamen der Arzt und seine Kollegen dem Leiden auf die Spur: Eine Mutation störte die Durchblutung der Gefäße im Gehirn. Wann sich Gefäße weiten und verengen und wie gut sie in der Folge durchblutet sind, das wird durch einen sogenannten Calciumkanal gesteuert, der die Calciumkonzentration in der Zelle reguliert.

Hier fanden die Ärzte schließlich den Defekt. So konnten sie das Mädchen behandeln, und zwar auf eine ziemlich ungewöhnliche Weise: Das Kind bekam Medikamente, die sonst gegen Herzrhythmus-Störungen helfen, aber eigentlich nicht zur Therapie von Schlaganfällen eingesetzt werden. Sie halfen.

„Normalerweise wäre man darauf nicht gekommen“, sagt Schülke, „das war ein hochspezieller Fall.“ Er und seine Kollegen arbeiten und forschen gemeinsam im Exzellenzcluster „NeuroCure“, einem Forschungsverbund an der Charité – der gemeinsamen medizinischen Fakultät der Freien Universität und der Humboldt Universität, an dem auch Wissenschaftler einiger außeruniversitärer Einrichtungen beteiligt sind. Die Idee: Grundlagenforscher und Kliniker zusammenzubringen, um schneller und erfolgreicher Therapien für neurologische Erkrankungen zu entwickeln, nicht nur bei Schlaganfällen, sondern auch bei Multipler Sklerose und Epilepsie. Das Mädchen erfolgreich zu behandeln, dies gelang nur, weil bei „NeuroCure“ vieles möglich wird, was im normalen Klinik-Alltag nicht üblich ist – aufwendige und teure genetische Studien etwa.

„NeuroCure“ wird im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder gefördert, mit rund 50 Millionen Euro. Das Geld bedeutet für den Forschungsverbund auch ein Stück Unabhängigkeit: Die Wissenschaftler entscheiden selbst, wofür sie es verwenden. Sonst werden klinische Studien oft auf Initiative der Industrie durchgeführt, die die Ergebnisse dann kommerziell nutzen will. Bei „NeuroCure“ muss es nicht immer teure Arznei sein; es kann auch mal erkundet werden, wie therapeutisch vielsprechend der Extrakt aus Grünem Tee ist.

In Berlin ist mit „NeuroCure“ eine Art wissenschaftliches Nervenzentrum entstanden; ein Netzwerk, das verschiedene Disziplinen verbindet, Pionierarbeit leistet und sich einen weltweiten Ruf erarbeitet hat. Einer der Ersten, die vom Konzept überzeugt waren, ist Christian Rosenmund. Der Professor und Neurowissenschaftler folgte schon im Jahr 2009 einem Ruf an die Charité. Vorher hatte er in den USA geforscht, hatte Nervenzellen in Mäusehirnen untersucht und sich intensiv damit beschäftigt, wie die Zellen über Synapsen miteinander kommunizieren. Das Baylor College of Medicine in Houston, Texas, hatte ihn engagiert: als Professor auf Lebenszeit an einem der am höchsten angesehenen biomedizinischen Zentren der Welt. Er entschied sich dennoch für Berlin und für „NeuroCure“. „Zum einen ist Deutschland meine kulturelle Heimat“, sagt der Wissenschaftler, der in Hanau geboren ist und der in Frankfurt am Main Pharmazie studierte. „Zum anderen reizte mich die Aufbruchstimmung und die Zusammenarbeit mit den Kollegen.“

Gerade ist ihm und seinem Team wieder ein kleiner Durchbruch gelungen, der sich zunächst kompliziert anhört, den Rosenmund aber anschaulich erklären kann: Es geht um die Informationsflut, die etwa in der Gehirnrinde zusammenkommt und die von den Nervenzellen verarbeitet werden muss. „Man kann sich die Nervenzelle wie einen Musikliebhaber vorstellen. Er hört nicht einzelne Töne, sondern das ganze Konzert“, sagt er. Die Synapsen vergleicht Rosenmund mit einzelnen Tönen – manche sind lauter, manche leiser. Bisher war aber nicht bekannt, wie und wodurch sich die Lautstärke regulieren lässt. Aber: Eine Fehlregulation der Synapsen kann sich fatal auswirken auf die Verarbeitung von Signalen im Gehirn; sie kann letztendlich zu neurologischen Erkrankungen führen. Erstmalig entdeckten Rosenmund und sein Team nun den Regler für die Lautstärke der Nervenzellen – das Protein Endophilin. „Wir haben letztlich endlich einen Mechanismus identifiziert, wie Synapsen unterschiedlich gesteuert werden. Das Gehirn kann die Synapsen optimal an verschiedene Hirnfunktionen anpassen“, sagt der Forscher. Das könne helfen, neurologische Erkrankungen wie Epilepsie besser zu verstehen oder sogar zu behandeln. Beide, der Grundlagenforscher und der Kliniker, schwärmen auch nach den ersten Jahren noch von den Arbeitsbedingungen bei „NeuroCure“. "Der Cluster kann durchaus mit Top-Einrichtungen wie Harvard oder Baylor konkurrieren“, sagt Rosenmund. Und Schülke fügt hinzu: „Eine solch enge, vertrauensvolle und übergreifende Zusammenarbeit der Disziplinen habe ich so noch nicht gesehen.“ Auch bei internationalen Wettbewerben setzen sich die Berliner Neurowissenschaftler immer wieder durch. So wurde Rosenmund im vergangenen Jahr zusammen mit Klaus-Peter Hofmann vom Institut für Medizinische Physik und Biophysik ausgewählt für die höchstdotierte persönliche Forschungsförderung der Europäischen Union: In den nächsten fünf Jahren bekommen die beiden Wissenschaftler je 2,5 Millionen Euro vom Europäischen Forschungsrat.

Rosenmund, der sich mit der Lautstärkeregelung in Nervenzellen beschäftigt, hat früher selbst einmal Geige gespielt. Dafür hat er kaum noch Zeit, zu sehr fordert ihn der Job – aber er ist trotzdem dankbar: „Als Wissenschaftlaer will man nicht zur Ruhe kommen. Es ist ein Privileg, dass wir hier so arbeiten dürfen und dass uns die Gesellschaft diese Möglichkeit einräumt.“ Er will daran mitwirken, dass das Nervenzentrum in Berlin weiter wächst.