Lichtstrahl in der Warteschleife

Physiker Robert Huber erhält den Klung-Wilhelmy-Weberbank-Preis 2013 für sein unkonventionelles Laserkonzept

26.09.2013

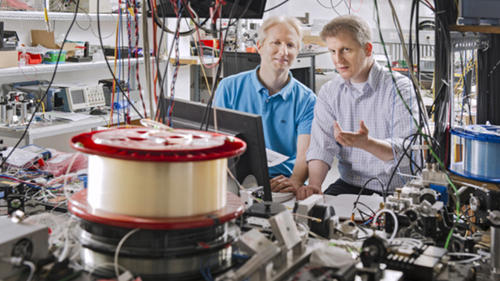

Warum schießen die Frequenzen so stabil durch die Spule? Physiker Robert Huber (r.) versucht dies gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Jirauschek von der Technischen Universität München zu berechnen und zu verstehen.

Bildquelle: Andreas Heddergott

Schwer zu fassen dieser Physiker, fast wie ein Photon – Teilchen und Welle zugleich. Selbst der Vorsitzende der Auswahlkommission, Professor Martin Wolf vom Fritz-Haber-Institut und der Freien Universität, hatte Mühe, ihm mitzuteilen, dass er der Klung-Wilhelmy-Weberbank-Preisträger 2013 ist. Denn Robert Huber war auf dem Sprung von München nach Lübeck, wo er soeben seine erste Professur antrat. Die mit 75 000 Euro dotierte Auszeichnung, die im jährlichen Wechsel an Physiker und Chemiker verliehen wird, gehört zu den höchstdotierten, privat finanzierten Preisen für deutsche Nachwuchsforscher.

Die Jury entschied sich für den 40-jährigen Münchner, „weil es ihm gelungen ist, eine Brücke zwischen fundamentaler Laserphysik und Anwendung in der medizinischen Bildgebung zu schlagen.“ Er hat den sogenannten Fourier Domain modengekoppelten Laser erfunden. Und obwohl die Idee dahinter unkonventionell, die Umsetzung technisch fast simpel und der zugrundeliegende physikalische Mechanismus noch nicht vollständig verstanden ist, katapultiert diese neue Lichtquelle das lasergestützte Diagnoseverfahren OCT– die Abkürzung steht für Optische Kohärenz-Tomografie – in eine völlig neue Dimension.

Das 1991 entwickelte Verfahren wird heute von Augenärzten eingesetzt. Etwa, um eine Netzhautablösung zu orten oder um eine sogenannte altersbedingte Makula-Degeneration früh zu erkennen, also eine Veränderung des Punktes des schärfsten Sehens auf der Netzhaut. Mittels Infrarotlaser, der das Auge Punkt für Punkt in der Tiefe abtastet, wird ein dreidimensionales Bild erstellt. „Das funktioniert ähnlich wie beim Sonar oder der Ultraschalluntersuchung“, erklärt Huber. „Bloß schickt man hier Licht ins Gewebe und schaut, aus welcher Tiefe es zurückgestreut wird.“ Aus der Zeitverzögerung des „Echos“ ergibt sich das Tiefenrelief.

Da gibt es allerdings ein Problem: Der Schall legt etwa 300 Meter pro Sekunde zurück – bei Licht sind es 300 000 Kilometer! Wie lassen sich da Millimeterunterschiede messen? Hubers Trick: Der Lichtstrahl wird geteilt. Ein Teil trifft auf das Gewebe, der andere wird auf einen beweglichen Spiegel gelenkt. Aus der Überlagerung beider „Strahlechos“ lässt sich der Ort der Streuung exakt ausrechnen. „Genau wie das Überlagerungsmuster auslaufender Wellen von zwei Steinen, die man in den See geworfen hat, auf deren Position rückschließen lässt.“

Erste OCT-Geräte waren mit rund 1000 Spiegelbewegungen pro Sekunde zwar fix – aber immer noch zu langsam, um größere Bereiche am menschlichen Körper abzutasten. Ab dem Jahr 2002 ging man einen anderen Weg: „Statt den Spiegel zu bewegen, wird der überlagerte Strahl in seine ,Regenbogenfarben‘ zerlegt, mit einer digitalen Kamera aufgezeichnet, und aus dem Farbmuster wird dann der Tiefenscan berechnet“, erzählt Huber.

Ein Verfahren, das inzwischen weltweit zur Untersuchung der Netzhaut eingesetzt wird. Auch Kardiologen liebäugeln inzwischen mit der OCT, etwa um Ablagerungen in Herzkrankgefäßen zu „durchleuchten“. Dafür war jedoch ein Laser nötig, der sehr schnell die Wellenlänge seines Lichtes ändern kann.

Robert Huber arbeitete vier Jahre am MIT in den Vereinigten Staaten

James Fujimoto, Professor für Elektrotechnik, in dessen Team die OCT erfunden wurde, holte Robert Huber deshalb Ende 2003 an das Massachusetts Institute of Technology (MIT) nach Cambridge und bat ihn um den Bau eines geeigneten Lasertyps. Es galt inzwischen, 15 000 Scans pro Sekunde zu übertreffen. Huber schaffte 300.000 – inzwischen sind es sogar 20 Millionen!

Seine Idee: Mehr Tempo bringt nur ein extrem langer Laser. Damit ließe sich das Licht quasi zwischenspeichern. Jederzeit abrufbar, muss der Laser nicht bei jeder Wellenlänge neu starten. Huber schickte das Laserlicht also in eine kilometerlange Warteschleife. Dazu wird der Lichtstrahl in ein typisches Internet-Glasfaserkabel eingefädelt, das auf einer handlichen Spule aufgerollt ist.

Einmal eingeschaltet, variiert der Laser immer wieder seine „Farbe“, also seine Lichtwellenlänge von 1200 bis 1400 Nanometer. Da im Laser selbst das Licht einem zirkulierenden Regenbogen gleich kontinuierlich mit Lichtgeschwindigkeit umläuft, kann die Wiederholrate des Lasers durch die Länge der Glasfaser frei gewählt werden. Das sei genial, befand die Jury.

Warum die Frequenzen überhaupt so stabil einzeln hintereinander durch die Glasfaser schießen, ist nicht vollständig verstanden. Hubers Team versucht es derzeit zusammen mit Theoretikern von der Technischen Universität München zu erklären. Denn die Fachwelt ist verblüfft. Der Vorstandsvorsitzende der Otto-Klung-Stiftung an der Freien Universität und Kanzler der Hochschule, Peter Lange, betonte: „Mit Robert Huber ehren wir einen Wissenschaftler, dessen bahnbrechende Entwicklungen in der medizinischen Bildgebung zur Anwendung kommen und damit der Gesellschaft nutzen.“

Technik fasziniert war Robert Huber schon früh, die Wahl des Studienfachs fiel daher nicht leicht. Elektrotechnik, Chemie, Maschinenbau? Einzig Physik vereinte seine Interessen. „Da lernt man von allem etwas – aber nichts so richtig“, sagt er lachend. Sein Studium an der Ludwig-Maximilians- Universität München (LMU) schloss er mit einer Diplom-Arbeit über Rastersonden- Mikroskopie ab, einer Methode zur Aufklärung von Oberflächenstrukturen im Nanobereich. Ein Thema der Mechanik also, nicht der Optik.

Seine Erfindung hielt Einzug in viele Verfahren der Medizin

Licht kam erst bei der Promotionsarbeit ins Spiel. Mit Ultrakurzzeitspektroskopie untersuchte Huber den rasend schnellen Prozess der Elektronenübertragung in der Grätzel-Zelle, einer neuartigen Solarzelle. Er baute einen Laser, um diesen Prozess zu untersuchen. 2002 wechselte er nach Frankfurt am Main und nahm mittels Ultrakurzzeitspektroskopie die Faltung von Proteinen ins Visier.

Von der Lichtspektroskopie zu bildgebenden Verfahren und damit von der spektralen zur örtlichen Auflösung war es dann kein großer Schritt mehr. „Die Umsetzung eines physikalisch völlig neuen Ansatzes – von der Machbarkeitsstudie bis zum Betrieb eines Prototypen in der Klinik – hat mich dabei besonders gereizt“, sagt der Physiker. Diese Möglichkeit bot ihm James Fujimoto am MIT.

2007 kehrte Huber an die LMU zurück. Dank der Glasfasertechnik findet das OCT-Verfahren inzwischen auch Eingang in Kardiologie, Urologie und Gastroenterologie. „Zwar dringt Licht nicht sehr tief in Gewebe ein, aber viele Krankheiten entstehen an Grenzflächen, die für Endoskope gut zugänglich sind.“ Für die Weiterentwicklung der OCT gibt es für Huber kaum einen besseren Ort als Lübeck, wo sich die Medizintechnik geradezu ballt. Sein unkonventionelles Gedankengut wird fortan in Hörsaal und Labor auf den Physikernachwuchs treffen. Zwar nicht mit Licht- aber zumindest mit Schallgeschwindigkeit.

Die Preisverleihung findet am 14. November 2013 im Max-Kade-Auditorium (AudiMax) der Freien Universität Berlin in der Garystraße 35, 14195 Berlin, statt. Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt um 16.30 Uhr.