Erkaltete Gefühle

Wie in den Diskursen über Musik die Emotionalität unter die Räder kam

12.06.2008

Wie in den Diskursen über Musik die Emotionalität unter die Räder kam.

Bildquelle: iStockphoto, anne de Haas

Strawinsky schrieb 1930 die Symphonie de psaumes. Sie gehört fraglos zu den Schlüsselwerken der Zwischenkriegszeit.

Bildquelle: Library of Congress

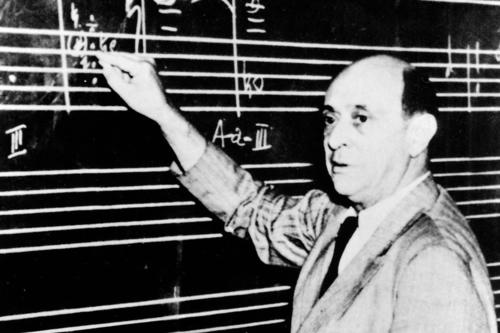

Arnold Schönberg betonte die Handwerklichkeit des Komponierens und Musizierens.

Bildquelle: Arnold Schönberg Center, Wien

Die Musik Paul Hindemiths, der 1950 die Ehrendoktorwürde der Freien Universität erhielt, ist weniger sinnlich als die eines George Gershwin.

Bildquelle: Schott Musik

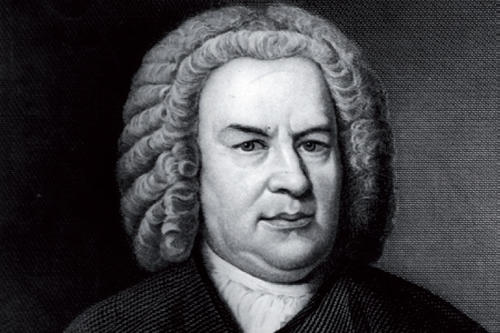

Kann man die Größe eines Komponisten wie Johann Sebastian Bach bemessen?

Bildquelle: iStockphoto, Hulton Archive

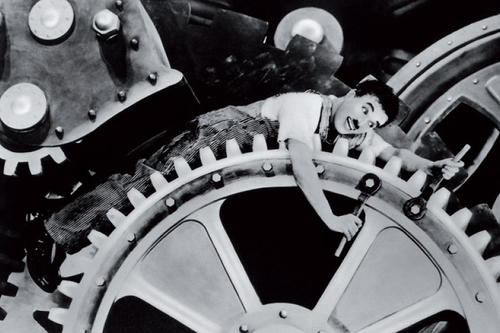

Charles Chaplin zeigte 1936 mit seinem Film Modern Times, wie sich der Mensch mit seinen Emotionen in einer von Automation geprägten Welt zurechtfindet – und steuerte seine eigene Musik bei.

Bildquelle: ullsteinbild

Früh im vorigen Jahrhundert und dann beflügelt durch die in Europa aus dem Ersten Weltkrieg resultierenden Verwerfungen lässt sich ein merkwürdiges Ideal ausmachen: Wenn auch nicht die Musik selbst, so zeigen doch die Diskurse über sie in aller Regel die Tendenz, den Bezug zur Emotionalität auszublenden oder sogar programmatisch zu unterbinden. Und noch nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte das Verschwinden des Emotionalen besonders nachhaltig im Umkreis der musikalischen Avantgarde.

Die Symphonie de psaumes, die Strawinsky 1930 noch in Frankreich im Auftrag des Boston Symphony Orchestra schrieb und ihm zu dessen fünfzigjährigen Bestehen widmete, gehört fraglos zu den Schlüsselwerken der Zwischenkriegszeit. Im Archiv des ungarischen Fernsehens hat sich in einem raren Dokument die Aufzeichnung einer Aufführung erhalten, die der betagte Komponist am 29. Dezember 1963 im Budapester Erkel-Theater dirigierte.

Wer die ausdrucksvolle Intensität dieser Wiedergabe verfolgt, gerät ins Grübeln, wie die unzähligen Diskurse in der Zwischenkriegszeit selbst, besonders aber die Diskurse nach dieser Zeit im Rückblick zu verstehen sind, die um Stichwörter kreisen wie Objektivität des Komponierens und des Aufführens von Musik, Entsubjektivierung und Entromantisierung, Entindividualisierung und Entpersönlichung, Kollektivierung und Gemeinschaft versus Gesellschaft, Neoklassizismus, neue Sachlichkeit und Anti-Espressivo in der Musik. Nicht zuletzt wurden die Werke von Strawinsky seit dem Ersten Weltkrieg zum Objekt solcher Gedanken, und der Autor selbst hat durch eigene Kommentare zu den Diskursen beigetragen: Beispielsweise machte er in Poétique musicale von 1942 einen Unterschied zwischen einer schätzenswerten „exécution“ und einer nur in seltenen virtuosen Fällen besonders willkommenen, in der Regel jedoch zu verachtenden „interprétation“ von Musik. Komponisten, die zugleich dirigieren, wie der Strawinskys Werk zugetane Pierre Boulez, haben in jüngerer Zeit keinen Zweifel daran gelassen, dass sie diesen Unterschied gekünstelt und belächelnswert finden. Die Meinungen bilden eine Melange von sich überschneidenden und gegenseitig überlagernden, sich stützenden und zugleich einander widersprechenden Gedanken. Einerseits wird eine Art Objektivitätsideal des Komponierens und Musizierens behauptet, andererseits eine Reserviertheit gegenüber Gefühl und subjektivem Ausdruck zum Ausdruck gebracht. Hierbei laufen Vorstellungen von der Sache, zuweilen bloßes Wunschdenken über sie sowie Absichten, die man mit den Tongebilden verfolgt, ineinander mit tatsächlichen historischen Gegebenheiten.

Elektrifizierung, Automobilisierung, Automatisierung

Dem Ersten Weltkrieg folgte eine emotionale Ernüchterung bis Kälte. Ein Jahrzehnt lang fand Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues immense Resonanz mit seiner Schilderung der Entpersonalisierung von Soldaten durch das Grauen in den Schützengräben. Musik spielt im Roman eigentlich keine Rolle – weder der Soldaten-Singsang oder die herausgeputzte Militärkapelle noch die zerstreuende oder die „ernste“ Musik. Das Individuum musste sich in der Gesellschaft neu zurechtfinden und sich mit den technischen Neuerungen arrangieren, die immer stärker in den Alltag eingriffen. Nach der Elektrifizierung musste die massenhafte Automobilisierung und Automatisierung verkraftet werden. Die alltäglichen Abläufe wurden beschleunigt, und das Lebensgefühl veränderte sich: Zum einen verbreiteten sich positive Kräfte der Aktivität, zum anderen jedoch Beunruhigung, Besorgnis und Verängstigung. Anders als die ländlichen Gegenden waren die Stadtkulturen zunächst unmittelbar betroffen. Hier wurde – vor allem auch unter Intellektuellen – manche Technophobie freigesetzt und Technikkritik laut. Selbst das Radio fiel darunter, das seit Mitte der zwanziger Jahre die neuesten Meldungen in alle schattigen Winkel ausstrahlte.

Die Technik konnte als besonders bedrohlich empfunden werden, da sie unabweisbar war und neue Verhältnisse schuf. Aus dem Gefühl heraus, von Technik umstellt zu sein, wurden Bedenken unterschiedlichster Art und Nuancierung vorgetragen, ob nun die Sorge vor den Antennen in Rilkes späten Gedichten oder 1927 nur wenig später um das „Ge-Stell“ in Heideggers Sein und Zeit, auf welchen Namen er die Technik getauft hat und das zu seiner späteren Apologie des „Hand-Werks“ in einer eigenartigen Beziehung steht. „Entfremdung“ ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner, auf den die damaligen Bedenken gebracht werden können – und sie erstreckte sich bis weit in die Arbeitswelt: Das reicht vom Heer der Stenotypistinnen, das in Filmen der dreißiger Jahre in waghalsigem Tempo unentwegt und robotergleich die Tasten bedient, bis hin zur Fließbandarbeit. Wie der Mensch sich mit seinen Emotionen in dieser von Mechanik, Maschinen und Automation geprägten Welt zurechtfinden will, hat etwa 1926 Fritz Lang in Metropolis behandelt und zehn Jahre später Charles Chaplin in Modern Times – wozu dieser auch seine eigene Musik beisteuerte.

Das alles konnte nicht ohne Folgen für die Musik bleiben. Es inspirierte und affizierte Komponisten: Die amerikanische Lokomotive Pacific 231 wirkte auf das gleichnamige Orchesterstück von Arthur Honegger (1923) und wurde titelgebend wie in Antheils Ballet mécanique (1923 – 25). Inwieweit das Gegenteil geschah, ein Abstoßen von Innovation und Gegenwart, ist viel schwieriger festzustellen. Ein Instrumentalstück, etwa eine zwölftönig gesetzte Gavotte, gestattet die eine wie die andere Interpretation; angesichts der „autonomen“ Musik muss ein Titel wie Gavotte keine Nostalgie bedeuten, die Adaptation der Zwölftontechnik kein Bekenntnis zur Gegenwart.

Handwerklichkeit des Komponierens

Die im Umkreis etwa von Arnold Schönberg und Paul Hindemith auf den Schild gehobene Handwerklichkeit des Komponierens und Musizierens kann vielerlei Schattierungen annehmen: Sie kann in Opposition zum Genie und Virtuosen treten, ebenso in Opposition zum Technischen (Handwerk als musikalische Technik versus technische Musik), schließlich in Opposition zur subjektiven Äußerung. Noch schwieriger wird es, wenn zum Handwerk „neue Sachlichkeit“ hinzukommen soll, von der man bei Tönen – anders als in der Architektur – nicht genau weiß, was mit dem Begriff gemeint ist.

Vollends heillos wird es, wenn dieselben Vorstellungen in Jugendbewegungen verfolgt werden, der völkischen Jugendbewegung und der Jugendmusikbewegung, die allesamt eingegangen sind in den Nationalsozialismus. Dieser war freilich eher städtisch orientiert, während in den meisten jener Splitterbewegungen Stadtflucht angezeigt war. So schwer sich die Jugendmusikbewegung und das Bauhaus ansonsten unter ein Dach bringen lassen, so unabweisbar ist es, dass sie sich im selben neusachlichen Geist aus dem Ideal von Objektivität und Entsubjektivierung zu treffen scheinen, das auch zum Signum der späteren zwanziger Jahre wurde und in den dreißiger und vierziger Jahren blieb. Die Kategorien waren keineswegs unvoreingenommen, sondern wurden von Anfang an als Schlagwörter instrumentalisiert, wiewohl die Kriterien für sie in jeder Gruppe einen anderen Klang haben mochten. Das Objektivitätsideal, das Strawinsky im Paris der zwanziger Jahre oder John Cage in den Vereinigten Staaten der frühen vierziger Jahre, als sich sein Konzept des subjektlosen Komponierens herausbildete, vorgeschwebt haben könnte, muss sich nicht mit dem Ansinnen eines kurzbehosten bündischen Sängerkreises decken. Die stets merkwürdige Verbindung von Musik- und Weltanschauung trieb in der Zwischenkriegszeit die seltsamsten Blüten, auch in unerwarteten Koalitionen, wenn etwa Kollektivisten unterschiedlichster Couleur selbst in der Musik dem Individuum an den Kragen wollten.

Der Seismograph Adorno

Die Expressionisten scheinen glühende Anhänger von Subjektivität und Individuum gewesen zu sein. Zu den Personen, die lange nach dem Ersten Weltkrieg für ihre Sache heftig weitergestritten haben, gehören in der Musik das Umfeld von Schönberg – aber auch Theodor W. Adorno, der im deutschsprachigen Raum die musikalische Epoche wie kein Zweiter schriftstellerisch seismografisch begleitete, freilich auch vorurteilsgeladen. Aus dem rechten Lager kann man Gottfried Benn nennen, aus dem linken Ernst Bloch. Manche hofften, dass der für Kultur und Kunst zuständige Minister Goebbels, von Hause aus Germanist, den Expressionismus als Kunstform eines „neuen Menschen“ im „neuen Reich“ in den Dienst einer „neuen Musik“ nähme. Doch er scheiterte am anders gelagerten Geschmack Hitlers und gab – wie immer in solchen Fällen – klein bei. Es verwundert also nicht, dass in den dreißiger Jahren von Opponenten schweres Geschütz sogar gegen sonstige Kombattanten aufgefahren wurde. Aus der linken Sicht des Realismus als einer Gegenrichtung zum Expressionismus rückten Bertolt Brecht und Georg Lukács diesen in die Nähe des Faschismus; sie waren sich einig in der Auffassung, dass der Expressionismus eine politisch verdächtige Kunstangelegenheit sei, was ihnen im Blick auf Benns politische Neigungen um 1933 kaum zu verdenken ist. Ganz zu schweigen von der späteren Musikhistoriografie mochte eine solche Einstellung schon Schönberg, Bloch oder Adorno eher befremdlich gewesen sein. Einem Künstler wie dem 1926 verstorbenen Rilke war am Ende seines Lebens klar, dass Aussagen über die Welt oder die Kunst nur noch in Paradoxa formuliert werden konnten, und die besonders meinungsgeladene Zeit bis zur Jahrhundertmitte wurde zum Nährboden für diese Haltung. Ästhetik, Lebensgefühl und Weltanschauung gingen auch hinsichtlich der Musik eigenartig zusammen. Im Umkreis von Hindemith wurde in der Zwischenkriegszeit das Anti-Espressivo hoch gehandelt. Das impliziert zwar unverkennbar eine Absage an den Expressionismus, hinderte den Komponisten freilich keineswegs daran, ein Oratorium auf eine expressionistische Vorlage von Benn zu verfassen: Das Unaufhörliche (1930 – 1931).

Hanns Eislers Loyalität

Hanns Eisler war gefangen zwischen den Bewegungen um ihn herum. Schon aus Loyalität gegenüber seinem großen Vorbild Brecht musste er dessen Haltung gegen eine ausdrucksvolle Musik teilen, die dieser als ein bloßes Genussmittel oder Narkotikum sah. Die eigenen, nicht geringen expressionistischen Ambitionen – in der Tradition des hegelschen Erbes der Musik als eines Ausdrucks der subjektiven Innerlichkeit – musste er zurückstellen und sich Brecht unterordnen, um nicht als musikalischer Schamane zu gelten.

Nicht jeder Musiker dürfte sein Heil darin gefunden haben, die Schlagworte von Entsubjektivierung und Objektivität zu verinnerlichen, soweit sie alles Gefühl, ja alle Emotion aus der Musik entfernen sollten. Doch das Mechani(sti)sche schlug selbst auf Verächter des Modernen, seiner Zivilisation und Technik zurück. In der eher eskapistischen als modernistischen Alte-Musik-Bewegung und der beginnenden sogenannten historischen Aufführungspraxis zeichnete sich spätestens seit den dreißiger Jahren eine motorische, gewissermaßen seelenlose Wiedergabe von Musik ab. So offenbar dringend der Wunsch war, dass Musik entsinnlicht werde, so merkwürdig waren mitunter die musikpraktischen und verbalen Strategien, die ihn zu verwirklichen helfen sollten: zum Beispiel die Konsequenz, in einer – um einen heutigen Ausdruck zu bemühen – coolen Zeit auch die Musik aus Angst vor jedem Sentiment zu schützen, das samt und sonders der bloßen Sentimentalität verdächtig war und als abgetan galt. Die Schimäre einer Objektivität der Wiedergabe etwa der Musik von Johann Sebastian Bach – gleichsam die Wiedergeburt seiner Musik aus dem Geist der Nähmaschine – hatte außerdem eine modische Attitüde zur Folge: Die Wiedergabe wurde als erstmaliges Erreichen einer „Werktreue“ ausgegeben, als sei diese nicht immer schon das Ziel des Interpretierens von Musik gewesen und als ließe sich die Größe eines Komponisten wie Bach am Fließband angemessener dokumentieren als im Monument intensivsten Ausdrucks.

Zum ersten Mal Werkstreue

Die Musik selbst blieb nicht unbetroffen von den Diskursen über sie. An diesen mussten sich, wie es scheint, alle beteiligen, wenn nicht sich ihnen beugen, ob der einzelne Autor seine Kompositionen und ihre Strukturen nun darin aufgehoben fand oder nicht. Ganz abgesehen davon sind die Musiken ein und derselben Zeit stets unterschiedlich: die Franz Schrekers vielleicht sentimentaler als die von Maurice Ravel, die Hans Pfitzners vielleicht kitschiger als die von Manuel de Falla.

Hindemiths Musik war bestimmt weniger sinnlich als die von George Gershwin, die wiederum weniger sentimental war als die von Werner Egk. Die Ideen und Produkte können ebenso leicht divergieren, wie sie von vielfältigen Vorurteilen umstellt sein mögen. Wenn 1927 – 100 Jahre nach seinem Tod – ein entpersönlichter, durch ethische Selbstüberwindung aus oder über sich hinaussteigender Beethoven propagiert wurde, dann war auch das ein Versuch, ihn gegen das Romantische zu verteidigen, dem er so sehr zugehörte, und ihn als klassischen Recken dem Zeitgeist einzuverleiben – wenngleich eine neue Versachlichung in seinem Falle misslang. Auf die deutschen Verhältnisse bezogen, haben all die Tendenzen zu Entsubjektivierung und Entpersönlichung auch und gerade in der Musikanschauung dazu beigetragen, die Menschen dazu gefügig zu machen, sich den Nationalsozialisten anzuschließen. Dabei bleibt es dahingestellt, wie es in den Parteikadern der Kommunisten aussah, denen Subjektivität suspekt war und die ihre Musiker an die Kandare nahmen.

Jazz wird musikalisches Gegenbild

Selbst dort, wo er verpönt und verboten war, wurde der Jazz zum musikalischen Gegenbild: Er blieb immun gegen den Beschuss von Objektivität oder Depersonalisierung. Musikalische Vitalität, wie er sie verkörperte, ließ ihn dem musikalischen Establishment womöglich noch dubioser erscheinen als seine vermeintliche Herkunft von einer, wie man damals fabulierte, minderen Rasse. Das Idiom der Symphonik von Gustav Mahler bildet ein ähnliches Gegengewicht zu den Tendenzen der Entsubjektivierung und Objektivität. Und doch wurde es zum Anknüpfungspunkt, in gewisser Weise fast zum Erkennungszeichen der amerikanischen Filmsymphonik der dreißiger Jahre, aber ebenso der deutschen – etwa aus der Feder von Paul Dessau. Ein in der NS-Zeit linientreuer Komponist wie Hermann Reutter beharrte darauf, dass es Musik von Mahler war, die nicht nur das Vorbild seiner eigenen gewesen sei, sondern er reklamierte dasselbe für die des von ihm bewunderten Kollegen Carl Orff. Kurt Weill konnte 1928 mit Brecht in Berlin den stupenden Erfolg der Dreigroschenoper erzielen und fast zur selben Zeit unüberhörbar am Paradigma Mahler festhalten. Weder eindeutige noch lehrbuchhafte Formeln passen darauf.

Das Knäuel der Stichwörter, die die Tendenzen zu Objektivierung und Entsubjektivierung anzeigen, ließ sich auch dazu nutzen, fehlende Musikalität in einer Periode zu kaschieren, als in den Musikbewegungen, unterstützt auch von Teilen der Musikwissenschaft, der musikalische Dilettantismus auf den Schild gehoben und dem Professionalismus entgegengestellt wurde, um diesen als Anachronismus abzutun und jenen zu einer zeitgemäßen „Umgangsmusik“ zu erklären. Wenn jede Nuancierung von Musik unter Verdacht gerät, hingegen das musikalische Geleier als solches zum Maßstab erklärt wird, dann werden in solchen Momenten die Wurzeln der Diskurse über Objektivität und Entsubjektivierung sichtbar. Tatsächlich indessen prallt das Vorstellungsraster jenes Knäuels an den großen Musikern der Zeit ab, unter den Dirigenten an Wilhelm Furtwängler und Otto Klemperer ebenso wie an Arturo Toscanini und vielleicht selbst an Igor Strawinsky.

Tanz als Lebensgefühl

Das wohl beste Beispiel für die Umsetzung des Rasters durch Bewegung ist der notwendigerweise musikverbundene Tanz, in dessen Vielfalt so gut wie alle zeittypischen Elemente als Summe des Lebensgefühls der Epoche quasi simultan aufgefangen worden sind. Im Tanz wurden aktuelle Themen im Ballett umgesetzt – beispielsweise Sportarten wie Schwimmen in Darius Milhauds und Jean Cocteaus Opérette dansée Le train bleu mit dem Bühnenbild von Pablo Picasso, 1924 für die Ballets russes. Der Ausdruckstanz blieb auch über den Tod von Isadora Duncan 1927 faszinierend und reichte bis hin zu den Anfängen des Modern Dance.

Gesellschaftstänze traten ihren Siegeszug an. Vor allem der Charleston und speziell der Tango wurden zum Inbegriff der Epoche, wie es einmal der Walzer und wieder davor das Menuett gewesen waren: Chiffren der Zeit und zugleich nie versiegende Inspirationsquellen für Kompositionen.

Insbesondere der Tanz ist Beleg dafür, dass es ungeachtet der Einheit der Epoche eine Vielfalt bis hin zu sich widersprechenden künstlerischen Strömungen gab. Sie werden bei oberflächlicher Betrachtung nur unvollständig wahrgenommen. Dies gilt auch für die Frage, welche musikalische Tendenz diese Jahre prägte und welcher musikalische Ausdruck für diese Epoche steht. Im Übrigen sind Versuche, die die dreißiger und frühen vierziger Jahre möglichst von den zwanziger Jahren zu trennen, eher von politischen Erwägungen geleitet, als dass dies dem Empfinden der Zeitgenossen entspräche, und die Betrachtung der Epoche als geschlossene Periode wird keineswegs dadurch unterminiert, dass mit Nachdruck auf ihre Vielfältigkeit hingewiesen wird.

Zwischenkriegszeit wird freudianische Epoche

Die Zwischenkriegszeit wurde schließlich zur freudianischen Epoche. Vor dem Hintergrund sind Entsubjektivierung, Entindividualisierung und Depersonalisierung keine Errungenschaften, sondern defiziente Formen, die an eine womöglich neurotische Krise des Emotionalen denken lassen. Während der psychoanalytische Ansatz im angelsächsischen Raum Fuß fasste und auch auf die künstlerischen Belange stimulierend wirkte, regte sich in den versteinerten Herzen einer geschlossenen Gesellschaft (wie der deutschen in den dreißiger Jahren, offiziell auch in der sowjetischen) äußerster Widerstand dagegen. Musik, die so sehr in und von Motion und Emotion lebt und ohne diese nicht zu denken ist, sollte diese Nervenfaser durchschneiden. Wenn am Anfang der zwanziger Jahre der Pianist und Komponist Eduard Erdmann – in Anspielung an die Terminologie Freuds – eine „Ich-Musik“ von einer „Es-Musik“ abgrenzte und keinen Hehl daraus machte, dass Letztere nun an der Zeit sei, dann konnte er bestimmt nicht vorhersehen, dass binnen eines guten Jahrzehnts in Berlin, Moskau, Madrid und anderen Hauptstädten Über-Ichs am Ruder sein würden, deren Regime danach trachteten, den Subjekten und Individuen den Garaus zu machen. Auch sah er wohl kaum voraus, dass die Diskurse der neuen Musik selbst danach noch auf lange Sicht hinaus Gefühl und Emotion tabuierten.