Zukunft digital

Wie Wissenschaftler der Freien Universität am Internet von morgen forschen

17.04.2012

Zukunft digital: Wie Wissenschaftler der Freien Universität am Internet von morgen forschen.

Bildquelle: iStockphoto.com/DNY59

Schon Karl Valentin wusste: Prognosen sind schwierig – vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Bei der Internettechnologie scheint das mehr als in anderen Bereichen zu gelten: Innovationen wie facebook und youtube, Smartphones oder Tablet-Computer tauchten innerhalb weniger Jahre quasi aus dem Nichts auf – sie haben unseren Alltag und unsere Art zu kommunizieren drastisch verändert. Bleibt nur die Frage: Was kommt als nächstes im Netz auf uns zu?

Als das World Wide Web 1993 seinen weltweiten Siegeszug antrat, interessierte das den Großteil der Bevölkerung zunächst herzlich wenig – und einen ließ es ganz besonders kalt: Microsoft-Gründer Bill Gates. „Internet ist nur ein Hype“, prophezeite der Computer-Pionier noch zwei Jahre nach der Einführung des Webs.

Mit seiner kolossalen Fehleinschätzung steht Gates allerdings nicht alleine da, das Potenzial des Internets wurde immer wieder verkannt – sei es vom ehemaligen Telekom-Chef Ron Sommer, der die Technologie als eine Spielerei für Computerfreaks abtat, oder vom Vorstandsvorsitzenden des Software-Herstellers IBM, Thomas Watson, der 1943 orakelte, es werde einen Weltmarkt für maximal fünf Computer geben – die Prognosen lagen oft grandios daneben.

Gerade im Bereich der Internettechnologie sind Vorhersagen schwierig. Eines kann man heute jedoch mit Sicherheit sagen, ohne sich wie Gates, Sommer oder Watson zu weit aus dem Fenster zu lehnen: Das Internet wird sich in den nächsten Jahren in rasender Geschwindigkeit weiterentwickeln und dabei immer mehr Bereiche unseres Lebens erfassen. Neue Internetdienste und Anwendungen werden wachsende Ansprüche an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität der Netze stellen. Das ist nötig, denn das gegenwärtige Internet schwächelt ganz gewaltig.

Das Internet ist ausgelastet

Dafür, dass das Internet dieser schnellen Entwicklung standhalten kann, sorgen Wissenschaftler wie der Informatikprofessor der Freien Universität, Mesut Güneş. „Unser heutiges Internet beruht größtenteils auf Mechanismen und Algorithmen aus den 1970er und 80er Jahren. Für Anwendungen, die wir derzeit nutzen, etwa Videotelefonie, ist es gar nicht ausgelegt“, sagt Mesut Güneş. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, Internetnutzer brettern digital schon seit Jahren mit tonnenschweren Lastwagen über eine Holzbrücke, die eigentlich nur für kleine Autos konzipiert ist. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Brücke unter der Last zusammenbricht, beziehungsweise das Internet vor dem Fortschritt neuer Anwendungen kapitulieren wird.

Mit Problemen wie diesen beschäftigen sich Mesut Güneş und seine Kollegen von der Arbeitsgruppe „Technische Informatik“, die Teil der nationalen Forschungsplattform German Lab ist – kurz G-Lab. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) arbeiten seit mehreren Jahren Wissenschaftler unterschiedlicher deutscher Universitäten und verschiedener Technologieunternehmen am Internet der Zukunft.

Welches Internet wollen wir in Zukunft haben?

Dabei verfolgen die Forscher des G-Lab zwei verschiedene Wege. Zum einen untersuchen sie, ob es möglich ist, unser derzeitiges Netz so zu verändern, dass auch neue Anwendungen problemlos funktionieren. Der zweite Ansatz wird als Clean Slate – unbeschriebene Tafel – bezeichnet: die „alte“ Technologie ruht, stattdessen wird eine komplett neue entwickelt. Mesut Güneş und seine Kollegen stehen in den nächsten Jahren vor der Frage, welche der beiden Varianten die bessere für unser zukünftiges Netz sein wird: Reicht es aus, die Holzbrücke Internet mit ein paar zusätzlichen Stützpfeilern zu verstärken, oder muss sie doch abgerissen und durch massive Materialien ersetzt werden?

Die aktuelle Entwicklung im Netz verlangt nach einer raschen Entscheidung: Existierten 2010 noch 255 Millionen Webseiten, war die Zahl nur ein Jahr später bereits auf 555 Millionen angestiegen. Aktuell nutzen weltweit nach Angaben des Analyse-Dienstes Pingdom etwa 2,1 Milliarden Menschen das Internet. Durch die voranschreitende Vernetzung bevölkerungsstarker Länder wie Indien oder China wird diese Zahl in den nächsten Jahren rasant steigen.

Auf dem Vormarsch befindet sich auch das mobile Internet: Für das Jahr 2011 geht der Branchenverband BITKOM allein in Deutschland von zehn Millionen verkauften Smartphones aus, weltweit soll sich die Zahl mobiler Geräte bis 2020 verdoppeln. Facebook gehörten Anfang dieses Jahres mehr als 800 Millionen Nutzer an – wäre das soziale Netzwerk ein Staat, es wäre nach China und Indien die drittgrößte Nation der Welt.

„Technologisch werden in Zukunft Schwierigkeiten auf uns zukommen, die wir im Moment noch gar nicht überblicken können“, sagt Mesut Güneş. „Wir wissen noch nicht, welche Strukturen für das Internet der Zukunft tatsächlich notwendig sind, wie die Masse an Daten übertragen werden soll, wer sie verarbeitet und wo oder wie sie gelagert werden soll.“ Eine Mammutaufgabe, der die Wissenschaftler des G-Lab gegenüberstehen. „Als Vergleich könnte man sagen, dass wir derzeit Erfahrung darin haben, zehnstöckige Häuser zu bauen. In Zukunft wollen wir aber welche konzipieren, die tausend Etagen hoch sind“, beschreibt der Informatiker das ehrgeizige Vorhaben.

Und wenn die grundlegende Technik für das zukünftige Netz erst einmal steht, wie wird diese dann unseren Alltag beeinflussen? „Da muss man derzeit noch die Phantasie spielen lassen“, sagt Mesut Güneş, „aber generell soll das Internet der Zukunft dazu dienen, das soziale Leben der Menschen qualitativ zu verbessern.“

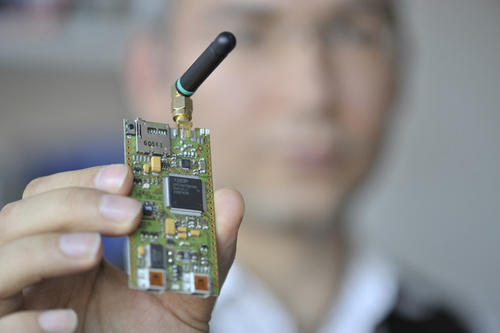

Winzig sind die kleinen Rechner, die Mesut Güneş entwickelt. Sie haben kleine Antennen und ähneln in Form und Größe einer Platine - und sie werden die elektronische Kommunikation zwischen Mensch, Umwelt und Maschine verändern.

Bildquelle: Bernd Wannenmacher

Eine der Visionen der Wissenschaftler ist die Smart City: Eine Stadt, die sich auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Bürger einstellt – sei es ein Kind, ein junger Erwachsener oder ein älterer Mensch. Hierfür wird die Stadt mit Kleinstrechnern ausgestattet. „Fühler des Internets“ nennt Mesut Güneş diese Sensornetzwerke, die sozusagen die Sinnesorgane der Stadt werden sollen: Winzig sind diese Rechner, sie haben kleine Antennen und ähneln in Form und Größe einer Platine – und sie werden die elektronische Kommunikation zwischen Mensch, Umwelt und Maschine ermöglichen – ganz ohne Tastatur und Bildschirm. Die digitale Welt wird mehr und mehr Einzug halten in die materielle Umgebung – umschrieben wird das Szenario mit dem Begriff „Internet der Dinge“.

Konkret werden könnte diese Vision etwa bei intelligenten Straßennetzen: „Die Ampelschaltung könnte sich nach dem aktuellen Verkehr richten, der durch die Sensoren gemessen wird“, erklärt Informatiker Güneş. Und auch die eigenen vier Wände könnten zu einem lebenden Organismus werden, etwa durch die Verschmelzung von Stromnetz und neuer IT-Technik: Die Waschmaschine springt genau zu dem Zeitpunkt automatisch an, zu dem der Strom am günstigsten ist; wer vergessen hat, vor dem Verlassen des Hauses die Herdplatte auszuschalten, muss nicht mehr panisch werden: ein Klick mit dem Smartphone und die Gefahr wird einfach von unterwegs gebannt.

Auch wenn nicht nur ältere Menschen vergesslich sind, spielt der demografische Wandel eine große Rolle bei den Überlegungen zum „Internet der Zukunft“. Die „intelligente Stadt“ könnte dabei helfen, den immer älter werdenden Menschen so lange wie möglich ein selbstständiges Leben zu ermöglichen – angefangen bei mit intelligenter Sensortechnik ausgestatteten Rollatoren, die die Senioren autonom zum gewünschten Ziel bringen, bis hin zum sprechenden Kühlschrank, der den Lieblingsjoghurt eigenständig nachordert, sobald der Bestand zu Ende geht.

Neue Technologien erinnern an Science Fiction

Heute klingen diese Visionen noch sehr nach Science- Fiction – und das ist es vielleicht auch, was es so schwer macht, diese Veränderungen als möglichen Teil der Zukunft zu akzeptieren. „Nicht nur die Entwicklung der Technik ist schwer abzusehen“, sagt Mesut Güneş, „fast noch schwieriger ist es zu erahnen, wie die Gesellschaft diese möglichen Veränderungen akzeptieren wird.“ Denn es bleibt die Angst vor einem möglichen Missbrauch der neuen Technologien und dem Verlust der Privatsphäre. „Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben, aber dieser Aspekt nimmt natürlich eine wichtige Rolle ein bei unseren Forschungen“, sagt Mesut Güneş.

Nicht nur unsere technische Umgebung wird sich durch das Internet weiter wandeln, auch unser Kommunikationsverhalten wird sich stark verändern. Das Potenzial des Netzes für diesen Bereich wurde ebenfalls lange unterschätzt. Anwendungen wie facebook, twitter oder youtube wurden als Spielereien abgetan. Doch spätestens seitdem sich die sozialen Netzwerke als wichtige Instrumente zur Mobilisierung der unterdrückten Bevölkerung während der Aufstände in der arabischen Welt entpuppt haben, ist klar, dass diese Dienste ernstzunehmende Kommunikationskanäle sind – vor allem bei einer jungen Generation wie etwa in Tunesien oder Algerien. Während das Durchschnittsalter dort bei ungefähr 27 Jahren liegt, sind es in Deutschland etwa 44 Jahre. Ein Großteil der algerischen und tunesischen Bevölkerung gehört demnach zu der Generation, die als Digital Natives bezeichnet wird: Junge Menschen, die mit der neuen Technologie aufgewachsen sind und sie sinnvoll zu nutzen wissen.

Während sich das Sozialleben der unter 30-Jährigen weltweit in die digitale Welt zu verlagern scheint, ist das Internet für die über 50-Jährigen ein eher ergänzendes Medium. „Mit jeder neuen Generation, die in das Internetzeitalter hineinwächst, werden künftig komplett neue Kommunikationsmuster entstehen“, sagt Martin Emmer.

Die Politik tut sich schwer mit dem Netz

Als Professor für Kommunikationswissenschaft beschäftigt er sich an der Freien Universität mit computervermittelter Kommunikation, bei der ein deutlicher Generationsbruch festzustellen ist. Flapsig formuliert: je jünger, desto Internet. So ist es vielleicht auch nicht weiter verwunderlich, dass ein Großteil der deutschen Politiker sich mit der Kommunikation im Netz noch etwas schwer tut – und dass sich dies in Zukunft ändern muss. „Bei keiner der etablierten deutschen Parteien gibt es einen Protagonisten, von dem ich behaupten würde, dass er in der digitalen Sphäre zu Hause ist“, sagt Martin Emmer.

Ein dramatischer Umstand: „Dass 2009 mit der Piratenpartei plötzlich ein neuer politischer Akteur entstand, ist letztlich nur eine Reaktion der Bürger darauf, dass die großen und etablierten Parteien bis heute keine Antworten auf dringende Fragen wie Privatsphäre im Netz, Datenschutz oder Urheberrecht anbieten können.“

Wie weit wird sich die Politik zukünftig ins Internet verlagern? Werden wir unser Kreuz auf dem Wahlzettel in einigen Jahren nicht mehr auf dem Papier machen, sondern unsere Stimme virtuell mit dem Smartphone abgeben? Nicht, wenn es nach Emmers Einschätzung geht: „Diese Variante der Stimmabgabe war vor einigen Jahren schon einmal im Gespräch, hat sich aber doch als zu problematisch herausgestellt. Wenn man Wahl- en technisch so sicher gestalten wollte, wie sie derzeit papiergestützt sind, wäre der Aufwand zu hoch. Mittelfristig wird die Online-Parlamentswahl daher nicht realisierbar sein.“

Realistischer sei dagegen das Konzept der Liquid Democracy – der „flüssigen Demokratie“, einer Mischform zwischen indirekter und direkter Demokratie. Das Internet könnte genutzt werden, um „niedrigschwellige“ Mitbestimmungsmöglichkeiten umzusetzen: beispielsweise, indem der einzelne Bürger selbst Themen setzt, oder aber bestimmt, wo und wie er sich von einem Delegierten vertreten lassen will. „Das sind Ideen einer angepassten Demokratie, die sich durch das Internet viel leichter realisieren lassen. Im Moment ist das alles allerdings noch in einem sehr experimentellen Stadium“, sagt Emmer.

Experimentell geht es derzeit auch auf dem Zeitungsmarkt zu. Sinkende Leser- bei gleichzeitig wachsenden Nutzungszahlen von Tablet-Computern oder Smartphones erhöhen für Verlagshäuser den Druck, alternative Geschäftsmodelle zu entwickeln: Mit der bisherigen Variante, ein Viertel des Erlöses über den Verkauf einer Zeitung zu erzielen und den Rest über die Werbung, wird es für die Verlage zunehmend schwieriger, den Entwicklungen im Internet standzuhalten. „In Zukunft müssen die Verlage sich wohl mehr und mehr auf die Rolle eines elektronischen Informationshändlers spezialisieren“, sagt Martin Emmer. Das heutige Leitmedium Tageszeitung werde sich in eine Nische zurückziehen. Komplett vom Markt verschwinden werde die gedruckte Tagespresse jedoch in naher Zukunft nicht – aufgrund des Generationenwandels gebe es sicherlich noch die nächsten drei Jahrzehnte genügend Käufer, die ihre Nachrichten nicht online lesen wollen.

Internet wird das neue Fernsehen

Beim Fernsehen hingegen werden die Veränderungen wohl nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Lange Zeit haben die Fernsehmacher versucht, das Internet nur als eine Art zusätzlichen Kanal zum herkömmlichen Programm zu nutzen. Derzeit wirken die Kräfte aber genau in die andere Richtung – die Fernsehanbieter werden regelrecht in das Netz „hineingezogen“, sagt Martin Emmer. Ein Indiz hierfür sind etwa die Online-Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender: War Fernsehen bislang eine eher passive und nur konsumierende Freizeitgestaltung, wird der Zuschauer jetzt zum aktiven Programmdirektor. Er entscheidet, welche Serien, Sendungen und Filme er sehen will – und vor allem wann und wo. In Zukunft wird es wohl keinen Unterschied mehr zwischen Webvideos, Video-on-Demand-Diensten und dem aktuellen Fernsehprogramm geben. Ob die nächste Generation noch wissen wird, dass die Tagesschau um 20 Uhr beginnt? „Wenn wir in 20 Jahren über Angebote des öffentlichrechtlichen Fernsehens sprechen, werden dies größtenteils Online-Angebote sein“, sagt der Kommunikationswissenschaftler. „Vielleicht finanzieren wir in Zukunft mit unseren Gebühren unabhängige, gut recherchierte Informationen, die nicht mehr für das Fernsehen, sondern für das Netz aufbereitet werden.“

Bei den rasanten Entwicklungen im Internet ist es fast unmöglich, auch nur fünf Jahre vorherzusagen – die Innovationszyklen scheinen sich immer stärker zu beschleunigen. Wohin diese Entwicklung führen wird, ist nicht abzusehen. Wir sind zumindest noch nicht an dem Punkt angelegt, den Charles Duell, einstiger Chef des US-Patentamtes, bereits 1899 prophezeit hatte: „Alles, was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden.“