Vollblutjurist und politischer Mensch

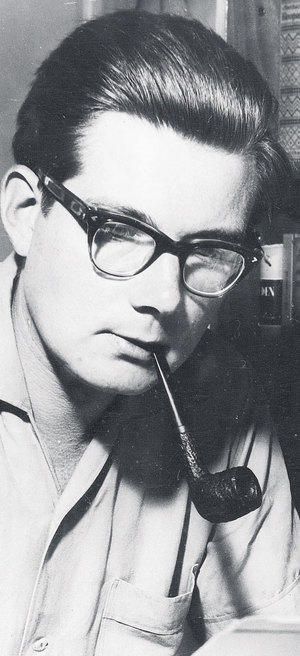

Zum Tod des langjährigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und Gründungsstudenten der Freien Universität Ernst Benda

Ernst Benda, Gründungsstudent der Freien Universität, ist am 2. März im Alter von 84 Jahren gestorben. Benda, ein herausragender Vollblutjurist und Homo politicus alter Schule, gehörte 1948 zu den oppositionellen Studenten, die sich der erneuten Gleichschaltung der Berliner Universität Unter den Linden widersetzten und die Freie Universität gründeten, um hier in Freiheit und ohne politische Bevormundung studieren zu können. Benda profilierte sich nach dem Studium als CDU-Politiker und Innenminister der ersten Großen Koalition unter Kurt Georg Kiesinger sowie als langjähriger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Der liberale Jurist war ein Sachwalter des Rechtstaates und der Bürgerrechte. Das unter seiner Verantwortung 1983 ergangene Volkszählungsurteil hat bis heute gültige Datenschutznormen gesetzt.

Ernst Benda sprach im vergangenen November in seiner Berliner Wohnung mit den Wissenschaftlern der Freien Universität Waltraud Schade und Jochen Staadt über die Gründerjahre seiner Alma Mater. Insbesondere ging es um seine damalige Rolle als Lizenzträger der „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit“, einer Hilfsorganisation für politische Flüchtlinge, die sich auch für politische Häftlinge in der DDR engagierte und oppositionelle Gruppen in zahlreichen Orten der DDR unterstützte. Benda wurde im Rahmen des Forschungsprojektes über die Berliner Hochschulen in den Jahren der Teilung befragt. Wir veröffentlichen nachstehend Auszüge aus diesem Interview.

Wie haben Sie die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt?

Benda: Ich kam erst 1946 aus dem Krieg nach Hause. Ich habe mich dann gleich an der Universität Unter den Linden herumgetrieben, um möglichst rasch einen Studienabschluss zu erreichen. Dann aber kam es dort sehr bald zu politischen Auseinandersetzungen und zu den Verurteilungen unserer Kommilitonen Georg Wradzidlo, Manfred Klein und Gerda Rösch, die 1947 wegen angeblicher Spionage zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurden.

Es war in dieser Zeit nicht ganz ungefährlich, sich so exponiert zu engagieren. Sie erwähnten Ihre Kommilitonen, die grundlos, wie man definitiv heute weiß, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. War Ihnen das Ausmaß der damaligen Repressionswelle im sowjetischen Sektor bekannt?

Ja, doch, das war ganz eindeutig. Ich hatte auch Zugang zur Leitung der CDU in Berlin. Damals nannte man es immer noch Reichs-CDU, obwohl Adenauer längst seinen eigenen Weg ging. Aber in Berlin hielt man lange an der Reichsidee fest und daran, dass hier die eigentliche CDU sei und hier die eigentliche Leitung. Ich kannte die führenden Leute in Berlin recht gut, hatte ein gutes Verhältnis zu ihnen. Die hatten nun ihre Informationsquellen wahrscheinlich unmittelbar bei den Alliierten. Wenn etwa jemand verhaftet oder entführt oder gar zum Tode verurteilt wurde, dann erfuhren sie das. Wir lasen es nicht in den Zeitungen, sondern hörten es von den zuständigen Stellen, die darüber Informationen hatten. Und das wurde mir dann entsprechend auch weitergegeben und man sagte mir, das ist eine Angelegenheit, die hätte auch dich betreffen können zum Beispiel. Auf die Art erfuhr ich auch von unserem Freund, Manfred Klein, ein wirklich guter Freund, auch in persönlicher Beziehung, der dann plötzlich weg war, verhaftet, mit einem für uns ungewissen Schicksal. Wir hatten allen Anlass, uns dafür zu interessieren, was da geschah. Und wir hatten später auch noch längere Zeit Kontakt zu Leuten von der Jungen Union in der DDR – oder der Zone, wie man damals sagte. Das war dann die Ost-CDU. Aber das heißt ja nicht, dass alle, die dort von der Blockpartei einkassiert waren, nun plötzlich für die große sowjetische Freundschaft waren. Es waren viele dabei – und solange das überhaupt ging, trafen wir uns mit ihnen auch in Ost- oder West-Berlin –, die dann berichteten, was vor sich ging. Die wussten darüber recht gut Bescheid.

Sie haben bald nach der Gründung der Freien Universität ein Jahr in den Vereinigten Staaten studiert. Wie war das?

Ein Jahr damals in den USA zu sein, als einer der ersten deutschen Studenten überhaupt nach dem Krieg, das war natürlich ein ungeheurer Einschnitt. Vier Berliner Studenten bekamen das Stipendium, 400 hatten sich beworben. Übrigens einer der vier Glücklichen war Klaus Schütz. Von der anderen Seite des Ozeans aus betrachtet, war vieles weit weg, was hier in Berlin geschah. Wenn Sie da in den USA mit Leuten aus der ganzen Welt zusammenkommen, verändern sich die Perspektiven. Früher hat man gehört: Da soll es Chinesen geben. Aber nun saßen sie mit ihnen beim Essen zusammen und diskutierten über die Ereignisse in China. Aber auch mit anderen Studenten aus allen möglichen Ländern. Das war sehr prägend für meine Weltsicht.

Hat Sie das in Ihrem politischen Engagement bestärkt?

Natürlich. Aber ich war ja vorher schon hoch motiviert, zumal durch die Erinnerungen an die NS-Zeit und meine persönlichen Erfahrungen – das sollte nicht noch einmal geschehen. Das galt nicht für alle, die damals an der Freien Universität aktiv waren, aber wenn Sie jetzt mal die Namen durchgehen, die an der Linden-Uni und in der Anfangszeit der Freien Universität als Studentenvertreter hervorgetreten sind, dann finden Sie einen relativ hohen Anteil von Leuten, die in der NS-Zeit sogenannte Mischlinge waren, in meinem Fall also Nichtarier zweiten Grades. Ich erwähne das nicht, weil es ein besonderes Verdienst ist, sondern weil es auffällig ist. Das waren Leute, die besonders politisch sensibilisiert waren. Zu wissen, was geschehen war, es bewusst erlebt zu haben, war ein hohes Privileg gegenüber den anderen – aber es war manchmal auch keine so einfache Situation.