Kirche – Macht – Performance

Wie Kirche und Theater voneinander lernten, Feste zu feiern und das Publikum an sich zu binden – von Rom über Bayreuth bis Mexiko

08.12.2009

Wie Kirche und Theater voneinander lernten, Feste zu feiern und das Publikum an sich zu binden – von Rom über Bayreuth bis Mexiko.

Bildquelle: fotolia, fotobi

Der russische Dramatiker, Regisseur und Theatertheoretiker Nikolai Evreinov definierte das Theatralitäts-Modell 1908 als „allgemein kulturerzeugendes Prinzip“, dem Kunst, Religion, Recht, Sitte und Politik als Bedingung zugrunde liegen.

Bildquelle: Wikimedia Commons

Notenblatt der Szene, in der Alexius‘ Braut vor Trauer über ihren verloren geglaubten Bräutigam nicht mehr leben will und sich innerlich dem Tode hingibt.

Bildquelle: Risi

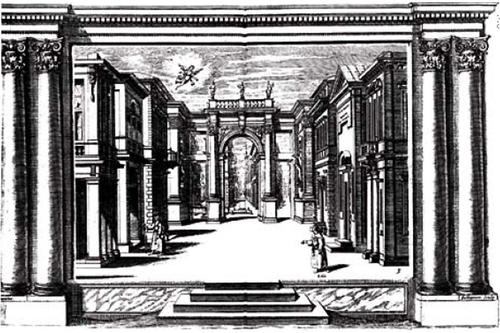

Das Barberini-Theater mit seinen rund 3.000 Plätzen verfügte über eine Bühnenmaschinerie, die es erlaubte, Bühnenfiguren, beispielsweise Engel, vom Himmel hereinschweben und andere Figuren im Bühnenboden verschwinden zu lassen.

Bildquelle: Risi

Bild aus: IL S. ALESSIO. DRAMMA MUSICALE DALL’EMINEN TISSIMO, ET REVEREN DISSIMO SIGNORE CARD. BARBERIN O […] Posto in Musica DA STEFANO LANDI ROMANO […] IN ROMA, Appresso Paolo Masotti. M.DC. XXXIV, nach S. 97/105

Bildquelle: Risi

Richard Wagner (re.) wusste um das komplexe und faszinierende Verhältnis von Kunst und Religion, und er erkannte die Möglichkeiten, Theater und Kult miteinander in Beziehung zu setzen.

Bildquelle: Richard-Wagner-Museum

Im berühmten Bühnenbild der Parsifal-Uraufführung im Jahr 1882, entworfen nach dem Vorbild des Doms von Siena, ist die Kathedralen- Architektur nicht zu übersehen.

Bildquelle: Richard-Wagner-Museum

Massenmedial inszenierte Gottesdienste wie bei der letzten Mexikoreise Papst Johannes Pauls II . (rechts neben ihm Piero Marini) im Sommer 2002 riefen Kritiker und Vertreter der reinen Liturgie auf den Plan.

Bildquelle: picture alliance

Wer sich mit dem Verhältnis von katholischer Kirche und Theater beschäftigt, wird bald feststellen, dass beide Institutionen an entscheidenden Stellen frappierende Ähnlichkeiten aufweisen: das Talent etwa, Macht über das Publikum auszuüben, oder der geschickte Einsatz von Strategien, um in festlichen Aufführungen bestimmte Interessen beim Publikum durchzusetzen. Wie eigneten sich Kirche und Theater die besten Errungenschaften des jeweils anderen an, um ihr Publikum an ihre Aufführungen zu binden? Die Spurensuche beginnt am päpstlichen Hof im Rom des 17. Jahrhunderts, setzt sich fort bei Wagners „Parsifal“ und endet bei einer Heiligsprechung im Rahmen einer der letzten großen Auslandsreisen Papst Johannes Pauls II.

Alle Stationen dieser Spurensuche lassen sich mithilfe der Kategorien, die die aktuelle Fest-Forschung als Definition zur Verfügung stellt, als Feste definieren. Es sind Feste, die sich vor allem durch zwei Gegensätze auszeichnen. Der erste Gegensatz betrifft die Zeitverhältnisse: Feste sind zum einen in die Routine des Alltags eingebettet und wiederholen sich regelmäßig (Periodizität), zum anderen konstituieren sie gleichzeitig einen eigenen Zeit-Raum, der die jeweils gültige Zeitgestaltung unterbricht (Liminalität). Der zweite Gegensatz betrifft das Handeln innerhalb des Festes: Einerseits unterliegt es einem genauen Reglement, andererseits besteht die Quintessenz festlichen Handelns gerade darin, bestimmte Regeln zu unterbrechen, etwa die Beschränkungen des Alltags.

Kirchliche Feste haben eine lange Tradition, seien es die Feiern zum heiligen Jahr 1600, seien es die Feste zu Ehren bestimmter Heiliger oder die Festlichkeiten anlässlich der mehr oder weniger regelmäßigen Reisen Johannes Pauls II. Gleichzeitig sind sie entscheidende liminale Phasen: Sie markieren einen Einschnitt und fallen aus der Routine der Feste heraus, indem sie eine gelungene Konversion zum rechten Glauben feiern, wie die kirchlichen Feste des 17. Jahrhunderts oder das ebenso spezifische Ereignis einer gelungenen Heiligsprechung wie in Mexiko im Jahr 2002. Innerhalb der Regelhaftigkeit dieser Feste, dem geregelten Ablauf einer Messe, ereignet sich die Überschreitung in außerordentlichen Emotionen und Ekstasen.

Eine ähnliche Dialektik des Festes zeichnet auch die Bayreuther Festspiele aus: Die Etablierung eines Ortes für festliche Aufführungen der Werke Richard Wagners erzeugte ein Ereignis mit religionsähnlichen Zügen, insbesondere in seiner spätesten Ausprägung des „Bühnenweihfestspiels“ Parsifal, das als Fest gleichermaßen aus dem Alltag herausfällt, diesen aber durch seine Regelmäßigkeit ebenso bestimmt.

Dresscodes in Bayreuth

Insbesondere das Verhältnis von Regelhaftigkeit und Transgression gilt auch für die Bayreuther Festspiele: Fest geschriebenen Regeln der Kartenbestellungen und ungeschriebenen des Dresscodes und des Pausenverhaltens stehen die exzessive Teilnahme der Zuschauer mit den weltweit einmaligen Stürmen von Beifall und Ablehnung gegenüber. Aufschlussreich für die Analyse von Festen ist zudem die Verschränkung des Festbegriffs mit einem anderen Instrumentarium: dem Berliner Theatralitäts-Konzept, initiiert von der Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte, Professorin an der Freien Universität Berlin. Das Konzept ist ein Erklärungsmodell für die spezifische Leistung und Wirkmächtigkeit jeglicher Art kultureller Aufführungen, also auch von kirchlichen und musiktheatralen Festen – oder einer Mixtur aus beiden.

Das Berliner Theatralitäts-Modell

Das Theatralitäts-Modell bezieht sich auf das Konzept von Theatralität des russischen Dramatikers, Regisseurs und Theatertheoretikers Nikolai Evreinov. Er definierte Theatralität 1908 als „allgemein kulturerzeugendes Prinzip“, dem Kunst, Religion, Recht, Sitte und Politik als Bedingung zugrunde liegen. Das Berliner Theatralitäts-Modell konkretisiert diesen Ansatz und unterscheidet vier Aspekte, mit deren Hilfe die spezifische Leistung und Wirkmächtigkeit kultureller Aufführungen näher bestimmt werden können: Erstens der Aspekt der Aufführung durch Körper und Stimme vor körperlich anwesenden Zuschauern, zweitens der Aspekt der Inszenierung als ein spezifischer Modus der Zeichen- und Materialverwendung, drittens der Aspekt der Körperlichkeit, der sich aus dem Faktor der Darstellung beziehungsweise des Materials ergibt, und viertens der Aspekt der Wahrnehmung, der sich auf den Zuschauer, seine Beobachterfunktion und -perspektive bezieht. Mithilfe dieses Modells ist es möglich, die Unterschiede und Parallelen zwischen den Interessen und Strategien der Feste von Kirche und Bühne auszuloten. Nach diesem Modell übernehmen beide Festformen Strategien voneinander, bilden ihr Publikum zu einer Gemeinschaft und stärken damit das Gefühl der Communitas.

Im Folgenden sollen die spezifische Theatralität der musiktheatralen Unternehmungen des päpstlichen Hofes im 17. Jahrhundert, der Bayreuther Festivitäten und der mexikanischen Unternehmungen Johannes Pauls II. (also die spezifische Theatralität der Kirchenund Bühnen-Feste von 1600, 1882 und 2002) genauer beleuchtet und deren Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten ausgelotet werden.

Beispiel Rom, 17. Jahrhundert: Dort wird Emilio de’ Cavalieris Rappresentatione di Anima et di Corpo im Jahr 1600 uraufgeführt, im Oratorio der Kirche Santa Maria in Vallicella, der sogenannten Chiesa Nuova der Bruderschaft des Filippo Neri. Auch Stefano Landis Sant’Alessio wird 1632 in der heiligen Stadt uraufgeführt, und zwar im Theater des Palazzo Barberini der Familie Papst Urbans VIII.

Die Affekte der Oper

Um 1600 beginnt die sich formierende Gattung der Oper damit, für sich Kapital zu schlagen aus dem Potenzial der Musik, Affekte zu erzeugen und diese beim Publikum zu erregen. Dieses Potenzial wird in Cavalieris Rappresentatione genutzt und transformiert – für die Belange der Kirche, des Religiösen, des Heiligen. Seine Musik erzeugt beim Zuhörer Affekte und bewegt ihn darüber zur Andacht, zur devozione. Ein Ohrenzeuge der Uraufführung, Pietro della Valle, hinterließ 1640 mit seiner Schrift „Della musica dell’età nostra che non è punto inferiore, anzi è migliore di quella dell’età passata“ eine der aufschlussreichsten Bestandsaufnahmen dieser Zeit. Della Valle argumentiert erstaunlich: Seiner Ansicht nach muss sich die Kirche der neuen Kompositionstechniken der Oper bedienen, um den Hörer nicht zu langweilen – den nach alter Manier singenden Chor der Padri Carmelitani Scalzi kann er nicht mehr hören, ohne sich extrem zu langweilen. Die Orte aber, an denen seiner Ansicht nach gut, also nach neuer Manier gesungen wird, sind für ihn von höchstem Vergnügen und erzeugen bei ihm viele Anwandlungen der Andacht und der Reue, was ihn wiederum Gutes tun lässt. Die Musik wirkt sogar noch weiter. Della Valle ist überzeugt: Ohne die Aufführungen wie die in der Chiesa Nuova wäre er nicht so häufig nachts durch schlechte Gegenden gegangen, um in der Kirche Gutes zu tun; mehr kann die Kirche von ihren Gläubigen kaum erwarten. Umgekehrt sicherte sich die katholische Kirche die neuesten Mittel des musikalischen Ausdrucks, um das Publikum, die Gemeinde, auf sinnlichem Wege zum rechten Glauben zu bewegen.

Italienisch statt Latein

Eine der Besonderheiten, die Filippo Neri in der von ihm begründeten Bruderschaft eingeführt hatte, waren die „Esercizi“ in volkssprachlichem Italienisch statt in Latein. Das Volkssprachliche hat in gewisser Weise sein Pendant darin, dass die neue Art der Musiksprache eine Nähe des Gesungenen zur gesprochenen Sprache sucht oder behauptet, und zwar in dem Konzept des recitar Cantando (des singend Sprechen).

Stefano Landi komponierte 1632 die Musik zur Oper Sant’Alessio auf ein Libretto von Giulio Rospigliosi, dem späteren Papst Clemens IX. In dieser geistlichen Oper verlässt Alexius seine reiche Familie und seine Braut, um ein Dasein in christlicher Askese zu führen, widersteht allen Verlockungen des Teufels – mit der Aussicht des nahenden Todes und der Seligsprechung, wie ihm ein vom Himmel herabschwebender Engel verkündet. Neben dem Mittel des recitar Cantando kommen in Sant’Alessio weitere Mittel der noch jungen Gattung Oper zum Tragen: Harmonische Schärfen, also dissonante Intervalle und Akkorde, die nach damaliger Auffassung beim Zuhörer direkt und körperlich extreme Affekte wie Trauer und Schmerz übermitteln konnten. Ein Beispiel ist die Szene, in der Alexius’ Braut vor Trauer über ihren verloren geglaubten Bräutigam nicht mehr leben will und sich innerlich dem Tode hingibt: „Ich sterbe für Alexius, und dem Busen entflieht die Seele, mein Leben schwindet.“

Eine der stärksten Dissonanzen

Die letzten Worte dieser Phrase singt sie auf einem Ton, einem gis zum A im Bass, und springt damit in eine der stärksten Dissonanzen, eine kleine Sekunde, die dann mehrfach wiederholt wird und die sich überhaupt nicht auflösen will. Vor allem der Halbton als kleinstes Intervall ist interessant. Nach Athanasius Kircher, dem jesuitischen Universalgelehrten, der 1650 die musikalische Affektübertragung mit dem damaligen medizinischen Wissens zu erklären suchte, zieht der Halbton als das am stärksten dissonante Intervall beim Hörer die Lebensgeister zusammen und verlangsamt die Bewegung. Die weiche, matte und träge Eigentümlichkeit der Wirkung eines Halbtons prädestiniert ihn zur Darstellung und Übertragung des Affekts der Trauer. Er löst beim Hörer Mitleid aus sowie ein starkes Gefühl des Unwohlseins. Neben den musikalischen Besonderheiten sind es spektakuläre Bühneneffekte, die den Zuschauer in den Bann ziehen: Das Barberini-Theater etwa mit seinen etwa 3.000 Plätzen verfügte über eine Bühnenmaschinerie, die es erlaubte, Bühnenfiguren, beispielsweise Engel, vom Himmel hereinschweben und andere Figuren im Bühnenboden verschwinden zu lassen. Die römische Kirche versichert sich dieser neuen musikalischen und szenischen Gestaltungstechniken, um die Anwesenden durch das Übertragen der Affekte zur Devotion und zum rechten Glauben zu bewegen. Die Inszenierungen der geistlichen Oper lassen sich als eine geschickte Strategie der Kirche lesen: Es ist eine Strategie, um die Verfügungsgewalt über die wahre Lehre zu behalten, und eine Machtdemonstration im Zeichen der Gegenreformation.

Inszenierungen des Religiösen

Natürlich war einem Komponisten wie Richard Wagner dieses komplexe und faszinierende Verhältnis von Kunst und Religion bekannt, er wusste um die Möglichkeiten, Theater und Kult miteinander in Beziehung zu setzen. Seine Anleihen an der Liturgie sind zahlreich und evident. Cosima Wagner, seine Gattin, sprach in Bezug auf die Gral-Szenen in Parsifal sogar vom „Hochamt“. In der Zeit des Prosa-Entwurfs soll Wagner in Münchens Benediktinerabtei St. Bonifaz bei Pater Petrus Hamp Nachhilfe in katholischer Liturgie genommen haben. Hamp berichtete später über diese Begegnung: „Das Missale, das Römische Messbuch, lag während [unserer] Erörterungen aufgeschlagen zwischen uns. Wagner unterrichtete sich eingehend über die geringsten Einzelheiten […] über den szenischen Aufbau der Messe. Wiederholt ließ er sich die Präfationen vorsingen, kurz es war, als ob er Messelesen lernen wollte.“ Und noch eine Parallele sei genannt: Das berühmte Bühnenbild der Parsifal-Uraufführung im Jahr 1882, entworfen nach dem Vorbild des Doms von Siena, baut ganz auf die sinnlich überwältigende und zum Staunen anregende Kathedralen-Architektur. Die Liste ließe sich noch fortsetzen, diesseits oder jenseits aller Diskussionen über Wagners Idee und Kreation einer Kunstreligion.

Parallelen zwischen Rom und Bayreuth

Im Durchgang durch die bereits genannten Kategorien des Theatralitätskonzepts – Inszenierung, Aufführung, Körperlichkeit und Wahrnehmung – wird es möglich, die geschilderten Festivitäten zu vergleichen. Durch das je neu zu bestimmende Verhältnis dieser Kategorien kann auch deutlich werden, wo die strukturellen Parallelen und Unterschiede zwischen Rom und Bayreuth hinsichtlich ihrer Wirkungsdimension als Feste liegen. Die römischen Aufführungen fanden in geweihten Räumen statt – in Kirchen oder päpstlichen Palästen; Wagner dagegen musste sich seinen eigenen „Tempel“ erst bauen lassen. Eine Bühne, die durch das Festspiel, das Bühnenweihfestspiel, geweiht wird durch das Zelebrieren der theatralen Handlung. Diese repräsentiert auf der Bühne eine kultische Handlung, kann damit aber für die versammelte Gemeinde von Theaterbesuchern eine Art religiöser Erfahrung erzeugen. Was die Körperlichkeit angeht, so erleben wir in Rom allegorische Figuren wie „die Religion“ und symbolische Handlungen wie die Geschichte eines Heiligen; die Affekte und Emotionen selbst werden aber von und für echte Körper in Raum und Zeit produziert. Bei Wagners „Parsifal“ haben wir es von vornherein mit dem Gegenteil von Repräsentation und Bedeutung zu tun: es sind real-zeitliche, performative Akte eines Kultes, der auch heute noch funktioniert, und zwar nicht als Darstellung eines christlichen Kultes, sondern als eigener Kult, etwa dann, wenn ein ahnungsloser Teil des Publikums nach dem ersten Akt applaudiert, um vom wissenden Teil des Publikums „niedergezischt“ zu werden – also von der Gemeinde, die das angebliche Applaus- Verbot verinnerlicht hat. Was die Dimension der Wahrnehmung angeht, so ermöglichen die römischen Opern eine Transformation ihres Publikums im Sinne einer moralisch-religiösen Verbesserung – wenn nicht gar Re-Konversion zum rechten Glauben. Wagner gelang es, sogar noch einen Schritt weiter zu gehen: Er bildete eine neue Gemeinschaft, seine eigene Gemeinde. Die katholische Kirche bediente sich musiktheatraler Aufführungen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, nämlich die Durchsetzung und Feier der Gegen-Reformation; Wagner vermochte es darüber hinaus, seinem Musiktheater selbst die Macht zu geben, sich an die Stelle von Politik und Religion zu setzen. Eine besondere Pointe bekommt diese Gegenüberstellung noch, wenn man Jean- Luc Nancys jüngst formulierte These zur Trennung von Theater und Kult mit in diese Diskussion einbezieht.

Die These zur Trennung von Theater und Kult

Für Nancy besteht die Trennung vor allem im Problem der Gemeinschaft: Die Kirche ist sich in der Messe ihrer Gemeinschaft als corpus Christi sicher. Polis und Theater müssen sich ihre Gemeinschaft dagegen erst noch und immer neu bilden. Wenn sich die Kirche nun ihrer Gemeinschaft im Zeichen der Krise, der Konkurrenz oder des Mitgliederschwunds nicht mehr sicher ist, liegt es nahe, dass sie sich der Strategien des Theaters bedient, um die Gemeinschaft wiederzufinden oder sich neu zu schaffen.

So ist es nicht verwunderlich, dass die katholische Kirche unter Johannes Paul II. und insbesondere unter dem künstlerischen Regime des damaligen päpstlichen Zeremonienmeisters Erzbischof Piero Marini – angesichts eines immer größeren Schwunds an Zustimmung zur katholischen Kirche in Europa und auf der Suche nach neuen Zielgruppen in der Welt – sich ihres theatralen Talents erinnerte. Beeindruckend ist nicht nur der kirchliche Einsatz von Musik, das Gespür für das Verhältnis von Inszenierung und Wirkung, der Aufführungsaspekt von Liturgie und kirchlichen Festivitäten oder die Befriedigung der Schaulust durch die Kirche mithilfe der jeweils neuesten Theater-Mittel wie Bühneneffekte oder Maschinerien. Gemeint ist auch das Gespür für den richtigen Rhythmus und die richtige Atmosphäre.

Gottesdienste für die Massenmedien

Der Zeremonienmeister Piero Marini verkörperte dieses Gespür, wie er bei den Feierlichkeiten zum Begräbnis von Papst Johannes Paul II. sowie der Wahl und der Einsetzung des jetzigen Papstes bewiesen hatte. Seit seiner Absetzung ist jedoch eine heftige Debatte gerade um die maßgeblich von Marini mitverantworteten Messfeiern entbrannt. Vor allem die massenmedial inszenierten Gottesdienste bei den zahlreichen Auslandsreisen des vormaligen Papstes hatten Kritiker und Vertreter der reinen Liturgie auf den Plan gerufen. Eines der umstrittensten Ereignisse etwa war die letzte Mexikoreise Papst Johannes Pauls II.: Im Sommer 2002 hatte er in der Kathedrale von Guadalupe Juan Diego Cuahutlatuatzin heiliggesprochen, einen aztekischen Seher, der 1531 eine Marien-Erscheinung gehabt haben soll. John Allen, der Senior Correspondent für den National Catholic Reporter, berichtet: „In dem Moment, als Johannes Paul die lateinische Formel aussprach, Juan Diego heilig sprechend, brach ein Pandämonium, ein Höllenlärm in der Basilica los. Konfetti regnete vom Himmel, Trommeln schlugen, Hörner bliesen, und eine kleine Gruppe indigener Tänzer begann, sich auf dem Catwalk zu drehen. Es fühlte sich so an, als hätte Michael Jordan gerade den Siegtreffer im NBA-Finale gelandet; ein US-amerikanischer Fernsehkorrespondent, der neben mir stand und sich als jüdisch herausstellte, brüllte in mein Ohr: ‚Wenn die das jeden Sonntag so machen würden, würde selbst ich wiederkommen!’

Die Schamanin bestreicht Kardinal und Papst

Am nächsten Tag sprach Johannes Paul zwei einheimische Märtyrer selig; die Atmosphäre war ähnlich aufgeladen. Wieder regnete es Konfetti, Musik ertönte, und wieder waren indigene Tänzer mit am Werk. Die Tänzer waren diesmal zapotekische Indios aus dem Staat Oaxaca. Aber es gab einen bedeutenden Unterschied zum Vortag: In ihrer Mitte war eine ältere Schamanin, die ein Bündel brennender Kräuter mit sich trug. Damit vollführte sie ein als Limpia bekanntes Läuterungsritual, von dem geglaubt wird, dass es böse Geister vertreibe. Die Schamanin bestrich mit den Kräutern zunächst Kardinal Norberto Rivera Carrera, dann den Papst. Tatsächlich vollführte sie vor aller Augen am Papst einen Exorzismus.“ Marini selbst befürwortete diese Praktiken und betonte die „aktive Partizipation der Gläubigen“. Die Praxis der Inkulturation erlaube es den kirchlichen Riten, das Idiom und die Tradition der lokalen Kulturen zu spiegeln. Mit dieser Logik konnte Marini dem Exorzismus in Mexiko-Stadt zustimmen, denn so konnte diesem indigenen Läuterungsritual eine christliche Bedeutung beigemessen werden. Ganz gleich wie man zu Marinis Vorliebe für die Inkulturation steht, zeigt das Beispiel doch die eindrucksvolle Kontinuität des Wissens der Kirche um das essenzielle Verhältnis von Inszenierung und Wahrnehmung, das Wissen um die Kraft und Macht des Theaters. Und dies geschieht genau in der Dimension des Festes, in der sich Kirche und Theater treffen, um Strategien voneinander zu übernehmen und ihr Publikum zu einer Gemeinschaft zu formen, das Gefühl der Communitas zu stärken. Wenn die Kirche Strategien des Theaters übernimmt wie im Rom des 17. Jahrhunderts oder in Mexiko-Stadt 2002, wird der Gottesdienst zum Fest, im ersten Fall zum Fest einer gelungenen Konversion, im zweiten zum Fest der Heiligsprechung. Wenn das Theater Strategien der Kirche übernimmt, wird aus dem Theater mehr als Theater – es wird zum Fest, zum Bühnenweihfestspiel.

Weitere Informationen

Juniorprof. Dr. Clemens Risi:

Clemens Risi studierte Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre in Mainz, München und Rom. 2001 wurde er mit einer Arbeit über das italienische Musikdrama zwischen 1830 und 1850 promoviert. 2005 erhielt er den Premio Internazionale Rotary Club di Parma „Giuseppe Verdi“ für sein Buchprojekt „Verdi und die musiktheatrale Darstellungspraxis seiner Zeit“. Seit 2007 ist Clemens Risi Juniorprofessor für Musiktheater am Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin, seit 2008 auch Leiter eines Forschungsprojekts im Sonderforschungsbereich „Kulturen des Performativen“ zum Verhältnis von Notation und Performance im Musiktheater des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart sowie seit 2009 Leiter eines Forschungsprojekts im Exzellenz-Cluster „Languages of Emotion“ zum Verhältnis von Affektausdruck und -übertragung in der italienischen und französischen Oper des 19. Jahrhunderts. Im Frühjahr 2008 hatte er eine Gastprofessur an der Brown University (USA) inne und ist für das Frühjahr 2010 zu einer Gastprofessur an die University of Chicago eingeladen. Er verfasste zahlreiche Publikationen zu Oper und Musiktheater vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, zu Operninszenierungen, der Darstellungspraxis, den Affekten und den Stimmen in der Oper, zu Wahrnehmung, Rhythmus und Zeiterfahrungen.

![Bild aus: IL S. ALESSIO. DRAMMA MUSICALE DALL’EMINEN TISSIMO, ET REVEREN DISSIMO SIGNORE CARD. BARBERIN O […] Posto in Musica DA STEFANO LANDI ROMANO […] IN ROMA, Appresso Paolo Masotti. M.DC. XXXIV, nach S. 97/105](/presse/publikationen/fundiert/archiv/2009_02/09_risi/bild_09_barberini_theater2/09_barberini_theater2_930.jpg?width=500)